脫氧核糖核酸雙螺旋

正文

DNA 的二級結構,即核苷酸排列順序為互補的兩條DNA鏈,以相反的走向,通過鹼基之間的氫鍵結合〔腺嘌呤(A)對胸腺嘧啶(T);鳥嘌呤(G)對胞嘧啶(C)〕並盤繞成一梯形的右手螺旋。 DNA的雙螺旋結構可比擬為一樓梯。糖和磷酸骨架相當於樓梯的扶手,鹼基對則如台階。這個 DNA雙螺旋結構模型由J.D.沃森和F.H.C.克里克於1953年提出。它為基因複製和遺傳信息傳遞提供了分子結構基礎。鹼基互補的概念還圓滿地解釋了基因表達過程中轉錄和轉譯機制。很多人認為 DNA雙螺旋結構的提出標誌了分子生物學的誕生。1953年以前化學家L.C.波林等用建造分子模型的方法解決了蛋白質的 α-螺旋結構問題,並試圖用同樣的方法解決DNA的結構。L.C.波林提出的DNA模型雖然與事實不符,但可作為J.D.沃森和F.H.C.克里克的借鑑。E.查加夫等人分析了許多不同來源 DNA的鹼基組成,發現DNA中4種鹼基的克分子比總是A=T、G=C,這個實驗結果導致雙鏈互補概念的建立。英國人M.威爾金斯和R.富蘭克林等對DNA的 X射線晶體衍射分析為DNA雙螺旋結構提供了必要的數據。

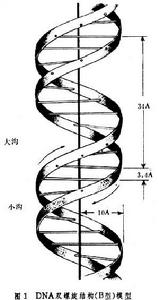

特點 當DNA鈉鹽在92%相對濕度下,DNA呈B型雙螺旋(圖1)。

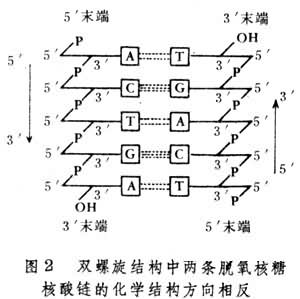

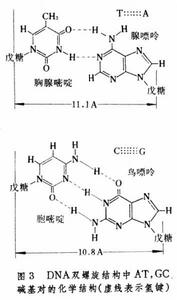

其結構有以下特點:①由兩條DNA鏈組成,其中糖和磷酸骨架繞著一個螺旋軸形成右手螺旋。雙螺旋的直徑為20埃,螺旋表面有兩條溝,一條大溝和一條小溝。這兩條溝對一些蛋白質識別鹼基順序起非常重要的作用;②鹼基對之間的氫鍵把兩條DNA鏈維繫在一起。鹼基平面與螺旋軸垂直,鹼基對在螺旋內部,糖和磷酸骨架則在外部;③兩條DNA鏈繞螺旋軸旋轉一周(360°)包括10個鹼基對,沿螺旋軸方向的距離為34埃,相鄰鹼基對之間的距離為3.4埃,旋轉角度為36°;④鹼基平面之間的疏水作用在穩定雙螺旋結構方面起著重要的作用,它相當甚至大於鹼基對之間氫鍵的作用;⑤兩條脫氧核糖核酸鏈的化學結構方向相反,即一條鏈是:……磷酸-5'-脫氧核糖-3'-磷酸……,另一條鏈是:……磷酸-3'-脫氧核糖-5'-磷酸……(圖2);⑥雙螺旋結構中鹼基對由於幾何形狀的限制,只能是A與T配對,G與C配對(圖3)。這兩種鹼基對的形狀和大小都近似相同。它們的糖苷鍵也有相同的位置和方向。如果嘌呤與嘌呤或嘧啶與嘧啶配對,這樣的鹼基對在雙螺旋結構中就會大於或小於觀察到的螺旋直徑(20埃);⑦具有二次旋轉對稱性。即一對鹼基旋轉180°並不影響雙螺旋的對稱性。因此,雙螺旋結構只限定鹼基配對的方式,並不限定鹼基順序,鹼基對可以是A/T,G/C,也可以是T/A、C/G;⑧已知一條DNA鏈的鹼基順序和方向,可以推斷出另一條DNA鏈的鹼基順序和方向,也就是說兩條鏈的鹼基順序是互補的。

其結構有以下特點:①由兩條DNA鏈組成,其中糖和磷酸骨架繞著一個螺旋軸形成右手螺旋。雙螺旋的直徑為20埃,螺旋表面有兩條溝,一條大溝和一條小溝。這兩條溝對一些蛋白質識別鹼基順序起非常重要的作用;②鹼基對之間的氫鍵把兩條DNA鏈維繫在一起。鹼基平面與螺旋軸垂直,鹼基對在螺旋內部,糖和磷酸骨架則在外部;③兩條DNA鏈繞螺旋軸旋轉一周(360°)包括10個鹼基對,沿螺旋軸方向的距離為34埃,相鄰鹼基對之間的距離為3.4埃,旋轉角度為36°;④鹼基平面之間的疏水作用在穩定雙螺旋結構方面起著重要的作用,它相當甚至大於鹼基對之間氫鍵的作用;⑤兩條脫氧核糖核酸鏈的化學結構方向相反,即一條鏈是:……磷酸-5'-脫氧核糖-3'-磷酸……,另一條鏈是:……磷酸-3'-脫氧核糖-5'-磷酸……(圖2);⑥雙螺旋結構中鹼基對由於幾何形狀的限制,只能是A與T配對,G與C配對(圖3)。這兩種鹼基對的形狀和大小都近似相同。它們的糖苷鍵也有相同的位置和方向。如果嘌呤與嘌呤或嘧啶與嘧啶配對,這樣的鹼基對在雙螺旋結構中就會大於或小於觀察到的螺旋直徑(20埃);⑦具有二次旋轉對稱性。即一對鹼基旋轉180°並不影響雙螺旋的對稱性。因此,雙螺旋結構只限定鹼基配對的方式,並不限定鹼基順序,鹼基對可以是A/T,G/C,也可以是T/A、C/G;⑧已知一條DNA鏈的鹼基順序和方向,可以推斷出另一條DNA鏈的鹼基順序和方向,也就是說兩條鏈的鹼基順序是互補的。  脫氧核糖核酸雙螺旋

脫氧核糖核酸雙螺旋 脫氧核糖核酸雙螺旋

脫氧核糖核酸雙螺旋無論在原核細胞中,還是在真核細胞中,DNA都以雙螺旋結構的形式存在。在一些噬菌體中,例如大腸桿菌噬菌體ΦX174和M13的DNA則是單鏈環狀結構。這些噬菌體進入寄主細菌以後立即複製成雙鏈環狀結構。

構型 當DNA鈉鹽在75%相對濕度下,則呈現A型雙螺旋。A型與B型的區別在於前者的鹼基平面不是垂直於螺旋軸,而有 20°的傾斜度,兩個相鄰鹼基對的距離為2.56埃,繞螺旋軸的旋轉角度為32.7°,每旋轉一周包括11個鹼基對,螺距為28埃。

A型和B型是DNA雙螺旋結構的兩個基本構型。當DNA鈉鹽的相對濕度更低或在一些人工合成的DNA鏈中,還會出現一些其他構型,其中多數與A型或B型相似。有些人工合成的DNA鏈,如dCpGpCpGpCpGp在一定條件下會形成左手雙螺旋或稱Z型DNA。與B型DNA相比,Z型DNA細而長,鹼基對偏離軸心靠近雙螺旋的外側,容易同外界因子相互作用。用Z型DNA抗體進行實驗,發現天然DNA中也存在Z型結構。

外界因素對DNA雙螺旋的構型有明顯的影響,除濕度外,鹽的種類和濃度也會影響DNA的構型。一般認為,DNA在水溶液中以B型結構存在,但是,與纖維狀DNA的B型結構稍有區別。水溶液的狀態發生變化,如加熱或加入有機溶劑,對DNA的構型會產生很大的影響。

雙螺旋結構模型也合理地解釋了DNA的變性(見脫氧核糖核酸)。熱、 酸、鹼、尿素等都能破壞維繫雙螺旋結構的氫鍵和疏水作用,從而使原有一定剛性的結構變為無規則線團狀,原來深埋在雙螺旋內的發色基團──鹼基暴露出來,因此變性DNA表現出粘度降低、沉降速度增加和紫外線吸收值增高(增色效應)等性質。

參考書目

J.D.沃森著,劉望夷等譯:《雙螺旋──發現DNA結構的故事》,科學出版社,北京,1984。(J.D.Watson,The DoubleHelix-A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA,W.W.Norton & Co.,New York,London,1980.)