基本內容

恐龍食物: 植食

生存年代: 白堊紀晚期

生存地點: 中國 蒙古

辨認要決: 不詳

恐龍種類: 甲龍科簡介

繪龍

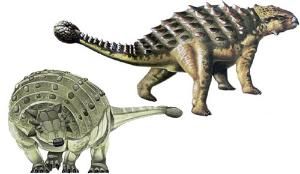

繪龍發掘於中國和蒙古 ,甲龍科 長5.5米,繪龍的鼻孔附近有2到5個額外的洞,目前沒有理論解釋這些洞的功能。

敘述

繪龍

繪龍繪龍是種輕型、中等大小的甲龍下目恐龍,擁有長尾巴,身長達到5米。如同所有甲龍科恐龍,繪龍的尾巴末端有骨槌,作為抵抗掠食者如特暴龍的武器。最初標本上最獨特的特徵是在鼻孔的正常位置,有兩個蛋狀的洞上下排列。這些洞是繪龍的特徵,數量有變化。Godefroit等人在1999人敘述有四個洞,

在2003年的一個未成年個體標本則被敘述有5對洞。

發現

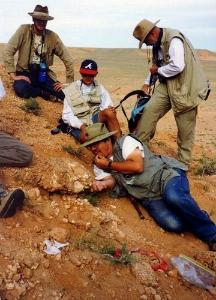

美國自然歷史博物館在1920年代舉辦數次中亞的挖掘活動,在蒙古戈壁沙漠進行挖掘。在Shabarakh Usu地區Djadokhta組的火焰崖的許多古生物發現中,發現了繪龍的最初標本 。原型標本(美國自然歷史博物館第6523號標本)是在1923年所發現的部分壓碎的頭顱骨、顎部、真皮骨。

繪龍是最著名的亞洲甲龍類,已發現超過15個標本,包括一個接近完整的骨骸、5個頭顱骨或部分頭顱骨、以及發現兩個有數隻未成年個體擠在一起的化石,可證明是因沙塵暴而死的(Jerzykiewicz, 1993)。目前保存最好的頭顱骨是一個由Teresa Maryanska在1971年與1977年所敘述的未成年頭顱骨。

分類

最初的標本屬於谷氏繪龍(P. grangeri)。Young在1935年於寧夏發現一個新標本,並將它命名為新種寧夏繪龍(P. ninghsiensis),但寧夏繪龍現在被認為跟谷氏繪龍是同一個種;Maleev在1952年以破碎化石命名的徐龍(Syrmosaurus viminicaudus),也被認為是谷氏繪龍。

另外在中國發現的化石,由Godefroit等人在1999年敘述為P. mephistocephalus,因次真皮角狀物與鼻部特徵而被認為是有效種。保存最好的頭顱骨來自於未成年個體,但原型標本是個成年頭顱骨,而長度大於寬度,這顯示它們可能是更基礎的裝甲亞目恐龍。

繪龍起初被分類於結節龍科,現在被認為是甲龍科。以下為關於繪龍現在的種系發生學位置的簡易演化樹:

藏品信息(中國古動物博物館)

中國古動物博物館繪龍藏品圖片1 中國古動物博物館繪龍藏品圖片1 | 圖片描述 :此圖為發現於內蒙古烏拉特後旗巴音滿都呼的繪龍頭骨的標本照片 。 保存單位 :中國古動物博物館 |

中國古動物博物館繪龍藏品圖片2 中國古動物博物館繪龍藏品圖片2 | 圖片描述 :此圖為發現於內蒙古烏拉特後旗巴音滿都呼的繪龍頭骨的標本照片 。 保存單位 :中國古動物博物館 |

化石寫真

繪龍

繪龍 繪龍

繪龍 繪龍

繪龍 繪龍

繪龍恐龍的類別

| 蜥臀目 | |

| 鳥腳類(Ornthopoda):鴨嘴龍| 禽龍 |