地質年代

第四紀

第四紀6500萬年前那次生物大滅絕後,地球進入了新生代。新生代是地球歷史的最新階段,而第四紀是新生代最後一個紀。第四紀還可以分為更新世、全新世等。關於其下限一直存在爭議,支持較多的有1.8Ma和2.6Ma 。雖然國際地層委員會推薦的第四紀的下界年齡為1.80Ma,但是由於2.6(開始認為為2.48 )Ma是黃土開始沉積的年齡,因而我國地質學家,尤其是第四紀地質學家基本都採用後者。目前國際地層委員會公布的國際年代地層表 (International Chronostratigraphic Chart) 中使用的第四紀下界為2.58Ma

。這一時期形成的地層稱第四系。第四系一名是法國學者J.德努瓦耶於1829年提出的(見新生代)。

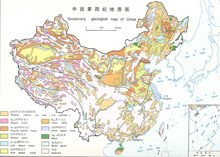

第四紀地質圖

第四紀地質圖從第

四紀開始,全球氣候出現了明顯的冰期和間冰期交替的模式。第四紀生物界的面貌已很接近於現代。哺乳動物的進化在此階段最為明顯,而人類的出現與進化則更是第四紀最重要的事件之一。

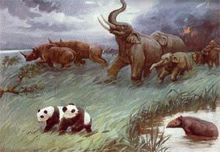

哺乳動物在第四紀期間的進化主要表現在屬種而不是大的類別更新上。第四紀前一階段——更新世早期哺乳類仍以偶蹄類、長鼻類與新食肉類等的繁盛、發展為特徵,與第三紀的區別在於出現了真象、真馬、真牛。更新世晚期哺乳動物的一些類別和不少屬種相繼衰亡或滅絕。到了第四紀的後一階段——全新世,哺乳動物的面貌已和現代基本一致。

大量的化石資料證明人類是由古猿進化而來的。古猿與最早的人之間的根本區別在於人能製造工具,特別是製造石器。從製造工具開始的勞動使人類根本區別於其它一切動物,勞動創造了人類。另一個主要特點是人能直立行走。從古猿開始向人的方向發展的時間,一般認為至少在1000萬年以前。

第四紀-歷史版本

第四紀-歷史版本第四

紀的海生無脊椎動物仍以雙殼類、腹足類、小型有孔蟲、六射珊瑚等占主要地位。陸生無脊椎動物仍以雙殼類、腹足類、介形類為主。其它脊椎動物中真骨魚類和鳥類繼續繁盛,兩棲類和爬行類變化不大。

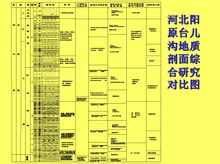

2015年國際第四紀分期方案

2015年國際第四紀分期方案高等陸生植物的面貌在第四紀中期以後已與現代基本一致。由於冰期和間冰期的交替變化,逐漸形成今天的寒帶、溫帶、亞熱帶和熱帶植物群。微體和超微的浮游鈣藻對海相地層的劃分與對比仍十分重要。第四紀包括更新世和全新世,相應地層稱更新統和全新統。第四紀下限的確定,意見分歧較大。1948年第十八屆國際地質大會確定,以真馬、真牛、真象的出現作為劃分更新世的標誌。陸相地層以義大利北部維拉弗朗層,海相

以義大利南部的卡拉布裡層的底界作為更新世的開始。中國以相當於維拉弗朗層的泥河灣層作為早更新世的標準地層。其後,套用鉀氫法測定了法國和非洲相當於維拉弗朗層的地層底界年齡約為180萬年。因此,許多學者認為第四紀下限應為距今180萬年。1977年國際第四紀會議建議,以義大利的弗利卡剖面作為上新世與更新世的分界,其地質年齡約為170萬年。對中國黃土的研究表明,約248萬年前黃土開始沉積,反映了氣候和地質環境的明顯變化,認為第四紀約開始於248萬年前。還有學者認為,第四紀下限應定為330~350萬年前。

傳媒

簡介

《第四紀》傳媒,由中國地質大學(武漢)校團委主辦,隸屬於第四紀傳媒辦公室,是一個集網路和《第四紀》雜誌為一體的校園媒體。

《第四紀》傳媒,以青年題材為主,是展示地大共青團工作的重要陣地,也是反映地大青年學生精神風貌的重要載體。面向對象為地大學生、各兄弟高校共青團以及上級部門。

辦刊理念

《第四紀》傳媒堅持以“服務青年成長,拓展青年視野,引導青年輿論”為辦刊理念,把思考當做一種學習方式,追求教育引導和信息服務相結合,堅持“以人為本”,服務廣大青年成長成才,拓展青年視野,引導青年輿論,加強溝通交流。洞悉新聞本質,解讀政策走向,關注地大青年,展現校園文化,把信念提升為價值觀,形成統一的指導思想和共同的發展目標。

論壇

第四紀論壇,是一個以時尚為依託的社區論壇,包括時尚生活的點點滴滴。第四紀,是一個地理名詞,簡單的說就是恐龍滅絕後至今,地球所處的時代。第四紀論壇正是藉助這個名詞來提倡大家珍惜生活,追求美好,追求時尚,如果我們都有美好時尚的追求,就沒有人會成為所謂的“恐龍”,所以,時尚是第四紀論壇的主題。

地層劃分

第四紀地層的劃分主要依據沉積物的岩石性質及地質年齡。第四紀沉積物分布極廣, 除岩石裸露的陡峻山坡外,全球幾乎到處被第四紀沉積物復蓋。第四紀沉積物形成較晚,大多未膠結,保存比較完整。第四紀沉積主要有冰川沉積、河流沉積、湖相沉積、風成沉積、洞穴沉積和海相沉積等。其次為冰水沉積、殘積、坡積、洪積、生物沉積和火山沉積等。

特徵

人類出世

第四紀人類出世

第四紀人類出世第四紀是人類出世並迅速發展時代,人類的發展經歷了以下主要階段:

1.早期猿人階段(2百萬年-1百75萬年前):能人(Homo habilis)在東非坦尚尼亞出現,這可能是早期的直立猿人(Homo erectus)

2.晚期猿人階段(1百萬年前):直立猿人(homo erectus)從非洲擴散到中國、爪哇,最著名的代表是北京猿人和爪哇猿人

3.早期智人階段(50萬年前):智人(Homo sapiens)在非洲出現並遷移到歐洲。

4.晚期智人(新人)階段(25萬年-3萬5千年前):現代人(Homo sapiens sapiens)在非洲南部出現,約5萬年前,現代人類分布到中東地區,到3萬5千年前,現代人類分布到達歐洲-克羅麥昂人(Cro-Magnon)

5.在更新世晚期,大約3萬-2萬年前,現代人類通過白令陸橋進入北美洲並向南遷移。進入全新世後,現代人的分布到除南極洲以外的各個大陸,並且成為唯一生存至今的人科動物(hominids)。

生物進化

第四紀底層劃分

第四紀底層劃分第四紀生物與第三紀相比,在分布和組成上發生了明顯的變化。哺乳動物與上新世相比有很大進化,如歐洲及鄰近的亞洲部分現生的119個種中只有6個在上新世生存過。植物界的進化比較緩

慢,西北歐的植物約80%在第四紀開始時即已存在。第四紀冰期時,大陸冰蓋向南擴展,動植物也隨之向南遷移。間冰期期間動植物向北遷移。冰期和間冰期植被帶的移動範圍最大可達緯度30°,在地層剖面中可明顯地看到喜冷和喜暖動植物群的交替現象。第四紀後期,大型陸生哺乳動物發生過大規模絕滅。在北美,大型哺乳動物的屬有70%絕滅,歐洲和非洲比例小得多。這一大規模絕滅發生於距今15000~9000年。發生大規模絕滅的原因主要是人類的狩獵活動,其次是自然環境的變遷。第四紀不同時期出現不同的動物群。歐洲早更新世具代表性的是維拉弗朗動物群,出現了真馬、真牛、真象;中更新世以克羅默爾動物群為代表;晚更新世時出現了許多極地動物。北美早更新世有布朗克動物群,中更新世有伊爾文頓動物群,晚更新世有蘭錯伯累動物群。中國北方則有早更新世泥河灣動物群,中更新世周口店動物群,晚更新世薩拉烏蘇動物群。

地震火山活躍

第四紀的構造運動屬於新構造運動。在大洋底沿中央洋脊向兩側擴張。對太平洋板塊移動速度測量表明,平均每年向西漂移最大達到11厘米,向東漂移6.6厘米。陸地上新的造山帶是第四紀新構造運動最劇烈的地區,如阿爾卑斯山、喜馬拉雅山等。地震和火山是新構造運動的表現形式。地震集中發生在板塊邊界和活動斷裂帶上,如環太平洋地震帶、加利福尼亞斷裂帶、中國郯廬斷裂帶等。火山主要分布在板塊邊界或板塊內部的活動斷裂帶上。中國的五大連池、大同盆地、雷州半島、海南、騰衝、台灣等地都有第四紀火山。

冰川運動

第四紀紅土紅壤

第四紀紅土紅壤第四

紀大冰川期,距今約200萬年。地球史上次大冰川期。冰川的發生是極地或高山地區沿地面運動的巨大冰體。由降落在雪線以上的大量積雪,在重力和巨大壓力下形成,冰川從源頭處得到大量的冰補給,而這些冰融化得很慢,冰川本身就發育得又寬又深,往下流到高溫處,冰補給少了,冰川也愈來愈小,直到凍的融化量和上游的補給量互相抵消。一般冰川為舌狀,冰川面往往高低不平,有的地方有深的裂口,即冰隙。冰川可分為大陸冰川和山嶽冰川兩大類。第四紀時歐洲阿爾卑斯山山嶽冰川至少有5次擴張。在我國,據李四光研究,相應地出現了鄱陽、大姑、廬山與大理4個亞冰期。現代冰川復蓋總面積約為1630萬平方公里,占地球陸地總面積的11%。我國的現代冰川主要分布於喜馬拉雅山(北坡)、崑崙山、天山、祁連山和橫斷山脈的一些高峰區,總面積約57069平方公里。

海平面升降

第四紀紅土紅壤景觀

第四紀紅土紅壤景觀第四紀期間由於氣候變化、地殼運動等原因引起的海平面升降。包括絕對變化和相對變化兩方面含義。如今的研

究多從相對變化入手,即以陸地為基準,按不同時期海平面與陸地基準的相對高度關係來判別海平面的變動。其變化原因很多。1841年麥克拉倫(C.Maclaren)首先提出更新世海平面的振盪性,認為海平面變化是氣候變化所致,並稱之為冰川型海面變化。1865年傑米森(T.Jamieson)提出冰川均衡運動理論,認為氣候變化引起冰蓋消長,使地殼發生變形。他將海平面變化曲線主要歸結於區域構造運動的性質和幅度,以及沉積物壓縮性等原因。1906年,休斯(E.Suess)提出(全球)海面升降(eustasy)理論,認為沉積物增加會引起全球性海面上升;地殼沉降形成洋盆時,則引起海面下降。意指,海進和海退是洋盆容積變化的結果,全球性海面變化並不包括海水量的增減。20世紀50年代末至70年代早期,海平面變化研究工作迅速地由定性階段發展到定量階段。大量

14C數據表明,最後一次冰川作用始於70000年前,距今18000年左右達到最盛期,約止於10000年前。冰川最盛期的最低海面位置,隨著冰蓋厚度研究的深入而有較大進展:1950年以前估算值為-100米左右;1969年弗林特(R.F. Flint)根據1953年以後南極大冰蓋厚度,修正為- 132米

中國黃、東海大陸架,距今15000 年前的最低海面為-150 ~-160米。對全新世早期海平面迅速上升運動,已獲得比較一致的看法;對近6000多年來的海面變化,主要有3種不同的觀點:①大西洋期結束時海平面比如今高約3米;②全新世不存在高海面;③3600年來海平面是穩定的。有人從地球流變學觀點出發,認為地球是粘彈性體,冰蓋消長引起的冰川均衡作用(glacio-isostasy)對遠距離地區也是重要的;冰蓋消長引起的洋盆水體積變化,——水力均衡運動(hydro- isostasy),對海底也有作用;地球內部和表面質量的重新分布造成大地水準面變形:大地水準面—海面變化(Geoided eustasy)。克拉克(J.A. Clark,1980)提出的粘彈性地球體海面變化數值模型,將世界大洋劃分為6個具有不同海面變化曲線帶,認為全球不存在統一的海平面曲線,這為研究全新世海面變化提出新的思路。

氣候狀況

第四紀時,地球氣候出現過多次冷暖變化,240萬年以來至少經歷了24個氣候旋迴。晚新生代冰期開始於距今1400~1100 萬年前,但在第四紀才出現冰期和間冰期的明顯交替。冰期極盛時,北半球高緯地區形成大陸冰蓋,格陵蘭冰蓋復蓋了格陵蘭和冰島,勞倫大冰蓋掩埋了整個加拿大,並向南延伸至紐約、辛辛那提一帶。歐洲將近一半被斯堪的納維亞冰蓋復蓋。西伯利亞冰蓋則占據了西伯利亞北部地區。

礦物沉積

第四紀沉積富集了各種砂礦、鹽湖化學沉積、泥炭和少量褐煤。世界上一些重要的稀有金屬多來自濱海和河流沉積中的第四紀砂礦,如沙金礦、鈷鎳鉻砂礦、錫鎢砂礦、金剛石砂礦等。中國鹽湖中鋰和硼的蘊藏量居世界首位。

地球年齡

| 地球的成長就像人的成長一樣,分為不同的年齡段,每一個年齡段的有各自的特徵。既然地球是我們的家園,那我們就一起走進地球的成長曆程。 |