簡介

施一公

施一公農業科技

科技種糧

科技紅利

科技紅利任志國老爺子2015年已經六十多了,別看歲數不小,他自詡為“潮人”,特別是在“追”科技方面,談到農業技術就兩眼放光——在他眼裡,這才是能給他帶來實惠的“財神爺”。任老爺子是吉林省鎮賚縣大屯鎮種糧大戶,和二三十戶農戶組成的農業合作社承包了近400公頃水田,改種新品種後,每公頃增收6000斤水稻,價格也上去了。水稻隔兩年就換品種,一個品種兩三年後就退化了,不高產,還得稻瘟病,沒有科技指導的話,一大片一大片的死秧絕收,一年的投入心血就打水漂了。他們在省水產技術推廣總站指導下搞的蟹稻混養,光產的螃蟹,每公頃保守估計至少增加純收入3000元,而“副產品”——“蟹米”的價格也遠比普通稻米高,最高一斤能賣到六七塊錢。“我的微信天天線上,還訂閱了不少農技推廣的公號。”任老爺子說要做新時代的農民,不關注科技哪行。

湖南湘潭縣排頭鄉,60多歲的農民章愛國,年輕時曾在外打拚多年,2009年,他回鄉和幾個農友承包了2000多畝地,成立了一個農業合作社。老章堅信種田必須搞機械化,2014年他從一家航空科技公司請來專業人員做設計,從網上購買進口發動機,並找到工廠訂單生產,製造出5架植保無人飛機成立了植保飛行隊,服務於湘潭縣及周邊地區的農田。以前人工一天最多只能噴灑5畝地,現在一架植保無人飛機一天能噴藥作業300餘畝。他說:“種田掌握了機械化,就不怕年紀大。”

郭盛,正宗的80後,皮膚已曬成標準的“農民色”,只有鼻樑上一副半框黑邊眼鏡讓他顯得與眾不同。2000年,他從天津科技大學工業分析技術專業畢業後,就醉心於在大棚搞瓶瓶罐罐,回老家福建龍巖創業,成為“新一代農民”。短短几年,他從最初的10萬元起家,成長為全國規模最大的大花蕙蘭種苗供應商。國內大花蕙蘭的種苗供應一般是3個渠道——國內、日本和韓國。“過去是從日本進口的份額最大,從2014年開始就被我逆轉了。當時不少客戶退掉了日本公司的訂單來我這裡拿貨,他們寧願不要定金也要退貨。”“就這大棚里,你呼吸的空氣、感受的溫度、照射著你的陽光等等都是經過科學測量的,多大面積放多少風扇、什麼季節調多少溫度,這都是含金量很高的科技,能輕易山寨得了嗎?”

科技研發

山西沁縣次村鄉魏家寨農民連志宏300多畝穀子跟普通穀子不一樣,根有四茬,從下到上一層比一層粗,根扎得更深,結籽也更多、更重。穀子脫了殼,就是著名的沁州黃小米。“以前穀子產量低、銷路差,現在每畝收入翻了十幾倍,家裡房子車子都有,票子也夠花,這樣的生活,過去真是想都不敢想。”

沁州黃小米早在明朝嘉靖年間就成了宮廷貢米,名氣很大,但由於品種退化,一度面臨滅絕的危機。“必須靠科技!”在沁州黃集團實力還比較弱的時候,公司每年就拿出銷售利潤的10%作為科研經費,聘請國家穀子首席專家刁現民教授等頂級專家為公司常年技術顧問,聯合省農大、省農業廳土肥站等科研單位的專家,對提高沁州黃小米產量品質展開“猛攻”。科技果然“搶救”了“沁州黃”,一系列高產量、高營養的新品種陸續誕生。連志宏四茬根的穀子,就是這些新科技的產物。

品種多了,產量高了,但問題並沒完全解決。只賣原糧,無論包裝多豪華,附加值始終很低,企業和農民腰包還是鼓不起來。2008年“毒奶粉”事件讓公司董事長石耀武腦子裡靈光一閃:小米本就是中國千百年來產婦的傳統“補品”,只不過熬制過於麻煩,漸漸被邊緣化了。小米做成“粉”肯定有市場。

這依然要靠技術創新。四處聯繫科研機構卻接連碰壁的石耀武,無意中找到了中國農業大學的郭順堂教授。作為中國農業最高學府的食品專家,郭教授近3年的艱苦技術攻關,終於研發出小米預熟化濕法粉體加工新技術。2011年,谷之愛營養小米粉系列產品成功推向全國。小米從此不必熬煮半天,開水一衝嬰兒馬上能喝。原本被認為“土得掉渣”的千年小米,一下子變時尚了。一噸小米,賣原糧,撐死利潤兩三萬元,而經過科技“魔棒”一點,做成小米粉,利潤可達十萬,附加值翻好幾倍。藉助科技魔力,借勢小米粉系列產品,沁州黃集團也從一家默默無聞甚至一度瀕臨破產的縣級小企轉身為全國優秀食品企業。

科技推廣

農民們對科技的渴望,對科技紅利的追捧,基層農業科技人員的感受最直接真切。何亞榮講了一上午,11點下課,農民們還圍上講台七嘴八舌地搶著問。早晨6點就起來了,這名榆樹市農業技術推廣服務中心副主任到現在還沒有一刻休息,農忙時節這是常態。

“這么多年做農業技術推廣,最大的感受就是農民學習農業科技的積極性在不斷提高。”何亞榮說,過去她們跑推廣真是“跑斷了腿、磨破了嘴”,但是真正接受的人不多。現在幾乎每次培訓班都爆滿,還有人不只聽一場,循環往復地聽。

“農民是很實在的,看不見摸不著的東西他們不會信。通過我們手把手教、全程跟蹤指導,農田產量確實提高了,大家就都開始接受了。”她說,農忙時節,每天都有農民懷裡揣著自家苗木,上門找農技員診斷。

創新科技

科技紅利

科技紅利經濟新常態下,企業轉型壓力陡然增大。2008年以前,船業紅火、訂單爆滿那些年,一些造船廠日夜趕工,手頭訂單完成也要幾年,人們忙得來不及關心什麼技術不技術、節能不節能。以前,輪船推進器效率提高10%都沒一家船企來瞧一眼,702所的萬噸輪螺鏇槳創新設計曾躺了好幾年無人問津。現在只要能提高1%,就有很多企業來搶。

技術吃香,曾經冷清的科研院所轉身成了“大忙人”。在702所,很多實驗室從正常的一班制變成了兩班倒,早8點到下午4點一班,下午4點多到晚上9點左右一班。一些研發人員星期六是保證不休息,星期天則是不保證休息,忙得不可開交。

對於一艘超大型郵輪來說,用上提高1%效能的技術,一天就能節省近1噸油,靠岸搏位時就可能比其他船沖得更快,先搶到碼頭,卸掉貨——而落後三兩分鐘的船可能要等待數天。越來越多的企業已經意識到,創新或者死亡,這是一個問題。

以勞動密集型為典型代表的“世界工廠”東莞,隨著製鞋、家電等傳統製造企業的外遷、關閉,預示著“廉價農民工人口紅利”正在退潮。

2012年中國勞動年齡人口開始淨減少,2014年末16歲至59歲勞動年齡人口同比減少371萬人。而人社部近日發布的數據顯示,截至6月末,中國農村在外務工人數僅同比增長1%,從2010年起,我國農民工的增速已連續4年下滑。據測算,中國勞動力成本已超過印度、越南等開發中國家。

最早感知到市場“水溫”的東莞企業,先人一步開始了“機器換人”行動,政府乘勢推出“機器換人”鼓勵措施和規劃。實際上,在珠三角,家電業已率先進行大規模“機器換人”,電子信息產業緊隨其後,汽車、紡織服裝等行業也“摩拳擦掌”。不只是珠三角,整個廣東正積極實施“機器人套用”計畫,全面推進制造過程智慧型化升級。

“機器換人”,就需要生產很多機器人。國際機器人聯合會預測,“機器人革命”將創造數萬億美元的市場。2014年,全球工業機器人銷量約22.5萬台,增長27%。這一年,我國工業機器人銷量猛增54%,達到5.6萬台,成為工業機器人最大需求國。而未來幾年,我國機器人每年新增數量還會保持在35%左右的高增長。

2015年5月,國務院發布《中國製造2025》,高檔數控工具機和機器人是被定為主攻方向的十大重點領域之一。

不僅“用”機器人,還要“造”機器人,掙生產機器人的錢。在珠三角的東莞、深圳、佛山、廣州等製造大市,各類機器人產業基地正呈現遍地開花之勢。據不完全統計,國內已建在建的工業機器人產業園有近40家。

放眼全球,世界各國都紛紛把機器人視為“製造業皇冠頂端的明珠”,爭先涉足。美歐日韓等都已制定了詳細的戰略發展計畫。

爭奪紅利的主戰場,已悄然從“人口紅利”轉向“機器人紅利”,其實質是“科技紅利”。

發展瓶頸

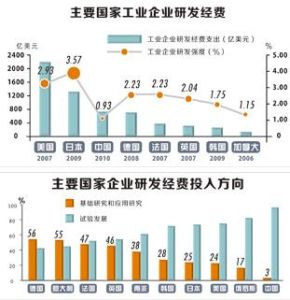

2015年9月,麥肯錫全球研究所發布題為《中國創新的全球效應》的報告稱,2014年中國的科研開發投資達到2000億美元,絕對值(約為GDP的2%)居世界第二。但“科研創新體系的成果質量與投入的規模仍然不成比例”,即科研創新投入還未有效轉化。

主體

科技紅利

科技紅利對科研的重視、投入總體不足,開展研發活動的企業比例低,設立內部研發機構的企業少,中國企業在科技創新方面仍屬於配角地位。

企業應該成為科技創新的主體,如果確立不起來,科技創新就是一句空話。

效率

大家整天忙著申請課題,真正用來做科研的時間太少。

習近平指出:人才是創新的根基,創新驅動實質上是人才驅動,誰擁有一流的創新人才,誰就擁有了科技創新的優勢和主導權。

5年的課題,前面跑了兩年答辯五六次還沒立下來,後面結題沒有半年結不完,中間做研究就剩兩年。負責科研管理的,一年出差成本幾十萬。晚上坐飛機白天開會,當天來回,整天都是匯報檢查申請答辯,低效勞動。讓中船重工702所副所長、總工程師顏開很焦慮的問題,是科研人員很忙,用來做科研的時間卻太少。

顏總工程師建議,希望國家能給重點研究機構、尤其是做基礎性研究的科研單位一點穩定的經費,不要讓所有人把時間都耗在競爭科研經費和養人的資金上。

對於跑課題要經費這一備受詬病的痼疾,中科院山西煤炭化學研究所研究員徐耀的一篇博文曾引起不少同行的點讚。徐耀算了一筆賬:假設一個普通研究所的小課題組有1個研究員、1個副研、3箇中級、10個研究生,在不買大儀器設備情況下,一年的開張費用是100萬——然而,沒有多少研究所能穩定得到這么多的經費支持。“從這個意義上講,研究所員工美其名曰‘國家事業編制’,實際上是沒有保障的企業員工。”

就像靠天吃飯的農民,缺乏穩定支持的科研人員就會缺乏安全感,必須使出吃奶的勁兒爭取經費攢“餘糧”,而“餘糧”為了“備荒”又捨不得用,結果是大量經費沉澱下來不發揮作用。“改變科技投入政策的首要任務是增加穩定的人員支持。”徐耀認為,這不僅可以穩定人心,還可以提高科技投入效率,減少科研領域貧富不均兩極分化現象。

活力

拓寬晉升渠道,不當官也有了奔頭

創新靠人才,要珍惜人才,吸引人才,激發人才的創造力,這個道理並不難懂,但能否真正做到位,卻是另一回事。王偉是鍋爐設計開發處燃燒室專家,哈爾濱鍋爐廠分配激勵新機制讓他覺得很欣慰。“像我這樣的科技工作者就能安下心來搞科研了。”通過提乾激勵人才是傳統“打法”,但弊端是僧多粥少,往往還造成“多了個行政官僚少了個業務尖子”的尷尬局面。

老牌國企哈鍋另闢蹊徑,在“仕途”之外,“修建”了一條技術人員評聘綠色通道,設定了副主任師、主任師、專業師等“技術職稱”,拓寬了員工職業晉升渠道。

性格內向的“80後”王顯山也是新機制的受益者,他不擅與客戶打交道,但技術出眾,特別適合搞科研,工作不久就因能力突出被聘為副主任師,在津貼獎勵方面獲得了傾斜。“通過技術人員評聘的綠色通道,不當官也有了奔頭,地位和收入不差,還能按著自己的興趣踏踏實實搞研究,沒了後顧之憂和一些雜七雜八的想法。”

2014年,哈鍋製造的國內單機容量最大的110萬千瓦機組投入商業運營,標誌著中國電力裝備站穩世界之巔。正是因為不斷改革科技人員的成長、分配激勵機制,有效調動了全廠科技員工的積極性,作為在中國電力裝備發展史上創過無數“第一”的國家重點大國企,哈鍋這個老廠子近年又煥發出新活力。

平台

破“孤島現象”,建更多“科技淘寶”,促成果轉化。

“消除科技創新中的‘孤島現象’,使創新成果更快轉化為現實生產力”。習近平對創新成果轉化高度重視。

千辛萬苦搞出創新成果,卻“養在深閨人未識”,無法變成生產力——沒有比這更令科研人員鬱悶的了。

他山之石可以攻玉。以科技創新著稱於世的瑞士,設有專門負責推動創新的聯邦機構——瑞士科技創新署,它以“把科學推向市場”為宗旨,主要任務是確保創新發明快速轉化為適銷產品和服務。相比較而言,我們創新成果轉化還缺少章法,沒有全國性專門機構或平台,還在“摸著石頭過河”。我國科技成果轉化率僅約10%。

在山西呂梁市離石區公安局轄區,一套被幹警稱為“天眼”的視頻監測系統,已然成為一件破案“利器”。圖偵大隊長吳星介紹說,自安裝這套系統以來,離石區發案率呈大幅下降趨勢,破案率也明顯提升。今年7月,張先生機車在某地段被盜。好在有“天眼系統”看著——通過視頻,能很清晰地看到嫌疑人踩點、作案、逃跑過程;利用“天眼系統”追蹤功能,幹警很快將嫌疑人及被盜車輛鎖定。從報案到破案,不到1個小時。

“天眼”視頻監測系統所依託的技術力量,是中科院自動化研究所的“模式識別國家重點實驗室”。“套用學科尤其要注重選題‘頂天立地’。‘頂天’,就是要了解學科最前沿和最頂端的技術;‘立地’,就是要了解現實需求,即科學發現和技術發明有沒有向市場轉化的可能。”實驗室的學科帶頭人、中國科學院院士譚鐵牛說。

為了消除科技創新中的“孤島現象”,“模式識別國家重點實驗室”特意在天津建了一個研究院,專門負責中間環節,市場推廣則交給中科唯實科技(北京)有限公司負責,這樣就形成了一條從“實驗室”到“市場”的產業鏈條,科技創新轉化順暢。“天眼系統”也得以在北京奧運會、上海世博會、京滬高鐵等國家級重大安防項目中大顯身手。但並非所有的科研單位或企業都有能力像中科院自動化研究所這樣,建起一條從“實驗室”到“市場”的完整產業鏈條。“實驗室”和“市場”之間,迫切需要有一座溝通的橋樑,一個“見面”的平台。

如果沒有西安科技大市場,西安富士達公司首席質量官丁蕊英每年還得頻繁“趕飛機”飛廣州。“一待7天以上那是家常便飯。”現在好了,通過西安科技大市場這個“科技紅娘”,富士達發現檢測設備就在家門口,根本不必跑那么遠——同城的西安西谷微電子完全能接下他們的活。

與西谷微電子“結緣”後,富士達員工不僅不用再頻繁出遠門受苦,公司每年還可省下檢測實驗費上百萬、差旅費近20萬,產品檢測報告的時間也縮短了2—5個月,滿足了隨時檢測、不斷創新的需求,企業效率大大提升。

2011年成立的西安科技大市場,正是為著急“嫁娶”的科技創新雙方搭橋牽線的平台。900多家高校院所和軍工單位、近1.7萬名行業專家、475家科技中介服務機構——在西安科技大市場交流、共享、服務、交易4大功能的引導推動下,西安技術契約交易額從2010年的98億元猛增到2014年的530億元。

數字雖枯燥,卻從中可窺見“科技紅娘”在科技創新成果轉化中的巨大加速作用。“目前‘大市場’匯集的科技成果還是以陝西的為主,我們正在規劃擴大到全國,有意做線上的‘科技淘寶’。”西安科技大市場服務中心副主任黃海東頗有雄心。

中國浙江網上技術市場、廈門的科易網、北京的中國技術交易所……加速創新成果轉化,中國還需要更多的科技創新交易平台,需要更多的“科技淘寶”。

促進科技成果轉化,中國正在加力。經兩次審議,全國人大常委會2015年8月29日高票通過了關於修改《中華人民共和國促進科技成果轉化法》的決定,同日公布了修改後的促進科技成果轉化法。把科研成果轉化處置權下放,科研人員獎勵及報酬比例提高……這次法律修改有不少亮點,被寄予扭轉科技成果轉化率較低、科技經濟“兩張皮”的厚望。“我們不能在這場科技創新的大賽場上落伍。”習近平總書記在中國科學院第十七次院士大會上的重要講話,是衝鋒的號角,“科技紅利”的拼搶,任重而道遠。