概述

禹廟

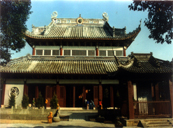

禹廟史籍記載,夏啟和少康都曾建立禹廟,但已難考。今廟始建於梁大同十一年,歷代屢建屢毀。現存大殿建築系1934年重建,其他部分大都清代重建。保留明代建築規模和清代建築風格。中軸線上有午門、祭廳、正殿3進,順山勢逐步升高,殿前鋪設石階。正殿5間,高24米,1953年重建,鋼筋混凝土結構,仿清代木構建築形式,重檐歇山頂,氣勢雄偉。內有大禹立像,高2.85米,雍容大度,光彩照人。像前楹柱上書“江淮河漢思明德,精一危微見道心”一聯。午門前有岣嶁亭,內設明代翻刻的湖南衡山岣嶁碑。碑高3.9米,刻77字,內容為歌頌大禹治水之功,字型奇古,碑文傳為夏禹治水時所刻,應是謬傳。碑文下附有釋文。廟東側有石亭,中設略呈圓椎狀的石一塊。石高2米,頂端有圓孔,傳為禹下葬時所用。石上刻有古隸,又有宋元題刻。廟周群山逶迤,蒼翠繞合,廟宇高瓦飛檐,紅牆四圍,氣象莊嚴。

歷史沿革

禹廟大殿

禹廟大殿大禹

禹廟

禹廟遠古時期,天地茫茫,宇宙洪荒,人民飽受海浸水淹之苦。堯帝開始起用禹的父親鯀治理洪水。鯀治水逢洪築壩,遇水建堤,採用“堙”的辦法,九年而水不息。堯的助手舜行視鯀治水無功,將他誅殺在羽山。

舜命鯀的兒子禹繼續治水。他從冀州開始,踏遍九州進行實地考察,決定採用因勢疏導洪水的辦法。

當時的紹興地區也受到洪水的禍害,被稱為荒服之地。大禹治水到了這塊荒蠻之地,鑿山疏流,將水引入東海,使這片淺海沼澤之地重新成為平原,人民得以從事墾殖為生。大禹曾在紹興娶塗山氏為妻。新婚才四天,禹便離家治水去了。他婚後離家十三年,曾經三次路過家門而不進去。“三過家門而不入”和吃苦耐勞、克已奉公的忘我精神被傳為千古佳話,成為中華民族精神的重要組成部分。

千古名詩——《禹廟》

《禹廟》行書

《禹廟》行書作者:杜甫

氣候

處於中、北亞熱帶季風氣候過渡地帶,季風氣候顯著,四季分明,雨量充沛,日照豐富,濕潤溫和。“三大盆地”氣候各具特色,局地性小氣候資源豐富,但洪澇、乾旱和低溫冷害等常有出現。

常年平均氣溫16.5℃,極端最高氣溫39.5℃,極端最低氣溫-10.1℃,≥10℃的活動積溫在5200℃以上,80%保證率為4800℃以上,日平均氣溫穩定通過10℃的初日常年平均出現在4月上旬中期。

初霜一般出現在11月中旬後期,終霜一般出現在3月下旬前期,無霜期年平均為238天。

常年降水量平均為1438.9 mm,且分布不均,降水年變化呈雙峰型且年際變化較大,即3-6月和9月為兩個多雨季,7-8月和10月至翌年2月為兩個少雨季,最多年降水與最少年相差達895.2 mm;年降水日數平均為156.2天。

年日照時數平均為1895.0小時;年日照百分率為42.5%

特產

紹興蘭花

紹興絲綢 茴香豆 紹興腐乳

霉乾菜 紹興香糕 紹興老酒 紹興麻鴨

紹興大菱 紹興河蟹 紹興金銀箔 紹興鱖魚

紹興乳黃瓜 紹興母子醬油 紹興青石 紹興青魚

紹興花邊 王星記紙扇 紹興錫箔 越瓷

越鵝 越雞 油炠臭豆腐乾 紹興貢瓜

柯橋豆腐乾 蘭亭水蜜桃 紹興烏氈帽 紹興河鰻

紹興灘簧

孟大茂香糕

日鑄茶

最佳旅遊時間

每年的5—10月風景尤為秀麗,此時遊覽效果最佳。

交通

市內沒有直達景區的公車,可乘坐當地計程車或包車前往景區。

住宿

紹興市五交化旅館

地址:紹興解放北路306號

紅星旅館

地址:紹興肖山街115號

延安路旅館

地址:新建南路29號

紹興飯店

地址:紹興環山路9號

推薦理由:紹興最好的老牌飯店,位於市中心,背靠臥龍山,毗鄰城市廣場,環境幽雅,白牆黑瓦,具有濃郁的江南民居特色。

網友指教:如住紹興飯店一定要確定是哪一樓,有行政樓、3號樓、5-6號樓。行政樓條件最好,5-6號樓條件最差勉強達3星。

越都大酒店

地址:紹興勝利東路1號

推薦理由:面向城市廣場,與商業、文化、金融中心相鄰為伴,旅遊交通十分便捷。

網友指教:飯店往東斜對面就是周恩來祖居所在的勞動路,這條街很具當地風情,還有一些茶館、酒吧、餐廳值得光顧。飯店出來右轉沿解放路往往北走,大約400米過一橋,會看到夜市,沿河邊有很多攤當。

旅遊服務商

紹興天馬旅遊有限責任公司

紹興亞都旅遊有限公司

諸暨市職工旅行社有限公司

紹興中國國際旅行社

紹興海外國際旅行社有限責任公司

嵊州市江南文化旅行社有限公司

紹興華通國際旅遊有限公司

紹興市中國旅行社

禹廟小吃

紹興麻鴨

紹興麻鴨,毛色與眾不同,白灰色的鴨毛上,帶有褐色麻點,故而得名。“種稻釀酒,酒糟養鴨”,是紹興人的傳統習慣。宋時,水鄉飼養麻鴨已相當普遍,詩人陸游曾有“坡放萬頭鴨”,“群鴨暮還家”的詩句,描述紹興當時養鴨的規模和情景。紹興麻鴨體形小,行動敏捷,喜歡在河湖之中尋找小生物,因此,生長得快,成熟也早。母鴨(當地人稱老鴨)一般在120天左右就會產蛋,而生下的蛋,個大殼薄。且產蛋率一般在250-300隻左右。是我國優良的水禽品種。現在,紹興市有關部門每年供給全國近20個省市的純種麻鴨,就達20隻萬以上。

小紹興雞粥

小紹興雞粥店經營的雞粥是地道的上海風味小吃。該店由一紹興人創辦於1947年,由於創辦人和主要操作師傅均系紹興人,在這兒便形成了一個小小的紹興人天地,故人們給它取名為“小紹興雞粥店”。小紹興雞粥就是用雞湯原汁燒煮成的梗米粥,配以雞肉和各種作料的一種小吃。吃雞粥時,將煮熟的雞切成3厘米長0.6厘米寬的塊,裝盤,雞粥盛入碗內,加上蔥、薑末和雞油,一同上桌。此時,雞粥黃中帶綠,雞肉色白光亮,令人賞心悅目,食慾大增。品嘗時,雞粥粘韌滑溜,鮮香入味,雞肉細嫩爽口,營養豐富,越吃越香。此美食在上海市小紹興雞粥店裡有經營。

孟大茂香糕

孟大茂香糕,以“孟大茂”店號名,在紹興城內水澄巷,創建於清嘉慶十二年(1807)。以“葫蘆”為記。科舉時代,浙東考生赴京應試,常以香糕作乾糧,故又有“進京香糕”之稱。民國18年(1929)和25年,孟大茂所產香糕先後獲西湖博覽會和浙贛土特產聯合展覽會優等獎狀。孟大茂香糕做工考究,用精白粳米磨粉,配以丁香、白芷、豆蔻等適量中藥,再拌以優質白砂糖,經烘焙方成。其品種,或以形名,如朝笏糕、琴糕、雞骨糕等;或以輔料名,如桂花香糕、玫瑰香糕、松花琴糕、蛋黃香糕等。孟大茂香糕的特點是,不硬亦不易碎,入口細嚼,松、脆、香、甜,唇齒留芳。

禹廟購物

紹興烏氈帽

烏氈帽,是紹興獨特的民間常用帽。明張岱《夜骯船》載:“秦漢始效羌人制為氈帽。”明會稽人曾石卿亦有“鵝黃蠶繭燕氈帽”之句。清光緒二十五年(1899),潘尚升從紹興袍瀆搬入城區西營,開設潘萬盛氈帽店,年產氈帽約2000頂。1940年,氈帽益盛。紹興縣皋埠鎮之紅氈業,亦轉產烏氈帽。

香糕

香糕曾是清代紹興八大貢品之一,歷史頗長,原料以精白米、糖為主,輔以丁香、白芷、豆蔻等中藥製成的香料,兼有甜、香、脆等特點。品種規格很多,味道有香甜和椒鹽之分。

紹興老酒

紹興老酒是紹興的著名特產,生產歷史非常悠久。據文獻記載,春秋戰國時期紹興釀酒業已很普遍。《呂氏春秋》載有越王勾踐“投醪勞師”的故事,至今城內尚有“投醪河”遺址。到南北朝時,紹興老酒已成為貢品。五代吳越國時,紹興的釀酒事業進一步發展,酒稅已成為當時國家的重要稅收之一,吳越王錢#特設酒務司專管,這就是城區酒務橋的來歷。宋室南渡後,紹興老酒發展迅速,當時城內達到“酒滿街頭”的程度。紹興老酒生產的鼎盛時期在清光緒後期,年產量曾高達60900噸,僅貯存3年以上的陳酒就有36000餘噸之多。民國時期,受戰亂影響,產量很不穩定,1945年僅產2500噸。