簡介

碳星

碳星分類與認識

有多種的天文物理機制可以解釋碳星。麥克盧爾將之區分為傳統碳星和另一種非傳統碳星,而後者的質量較低。

傳統碳星

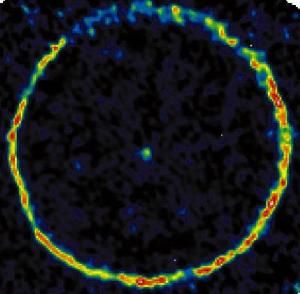

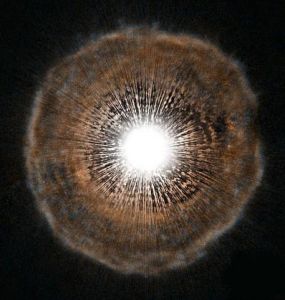

在傳統碳星,碳的豐盈度來自氦融合產生的,特別是恆星內部的3氦過程,這是當恆星演化到主序星曆程的尾聲,抵達漸近巨星分支 (AGB)時的核反應。這些融合的產生的碳和其他的產物,都經由對流的作用被送達恆星的表面。通常這些AGB的碳星還有一層氫殼進行氫的融合,但只能存在1萬至10萬年的歲月,恆星的殼層就轉而進行氦融合,而氫的融合就會突然的結束。在這個階段,恆星的亮度會增加,同時物質(主要是碳)從內部向外移動。因為光度上升、恆星膨脹,因此氦融合會突然停止,而氫殼層的融合又再度開始。當氦殼閃光進行的階段,因為許多氦殼閃光的轟擊會造成質量的重大損失,AGB星將會轉變成炙熱的白矮星,同時它大氣層中的物質成為行星狀星雲。

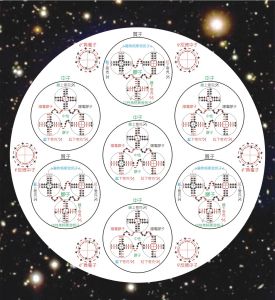

白矮星-內部結構模型圖

白矮星-內部結構模型圖 非傳統碳星

碳星

碳星碳星光譜

碳星在1860年就已經被光譜分類的先驅佩特·安吉洛·西奇發現了,在西奇分類IV即以碳星為主角,他在1890年代後期重新被分類為N類恆星。

在定義上,碳星的光譜會以C2碳分子的斯旺譜線(Swan Bands)作為主導,還有許多其他的碳化合物,像是 CH、CN (氰)、C3和 SiC2,也都有一定的數量。碳在核心形成並且被擴散至上面的數層,戲劇性的改變了數層的結構。其他經由氦融合和S-過程被形成的元素,包括鋰和鋇,也都經由相同的“疏濬”至上層。