書院簡介

書院景色

書院景色書院歷史

書院景色

書院景色關於石峽書院的歷史,我們可追朔到南宋淳熙元年,原址在龍山北麓的石峽,因“其地俯臨石峽”而得名。書院建成伊始,方逢辰曾在此講學。在正廳二門橫掛郭仲選先生寫的“理學名家”橫匾,以及上海文聯著名作家杜宣先生題寫的“石峽文明第,清溪理學家”,它都向我們敘述了一個與淳安有著深厚淵源的人物――朱熹。朱熹是南宋著名的理學家,前來淳安講學,一住就是三年,可見他對淳安這個“文獻之邦”的重視。南宋時,朱熹應吏部侍郎淳安人詹儀之的邀請,曾來瀛山書院講學,留下了許多佳話。

自南宋淳元年至鹹淳三十四年,十二次應試中,淳安縣有308位進士及第,其中經石峽書院培養的就有74位。由此可見石峽書院的確是人才輩出之地,正如楹聯所云:繼往開來天傳日月家傳寶,重今厚古地有山河國有材。

楹聯來歷

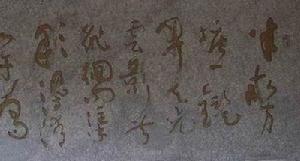

書院墨跡

書院墨跡有關詩詞

書院景色

書院景色和夾谷書隱先生寄題蛟峰石峽書院三十韻

作者:何夢桂 年代:宋

堪輿運玄化,萬物品彙分。狉狉鹿豕群,中吸五色麟。

聖哲不出世,郊囿可能馴。

粵從光岳分,鴻靈鹹糾紛。

征役石漸漸,戰伐車轔轔。

詩亡春秋作,三嘆悲聖人。

西狩折其足,反袂那能聞。

而況千載下,遺軼已絕塵。

木鐸響不振,安能此身親。

冥冥晦暮夜,高燎誰煬晨。

縱橫紛季子,法律滲商君。

吾道成說輻,君子嘆伐輪。

時無郢人鼻,誰運匠石斤。

世喪道未喪,氣盛化自神。

無道固恥谷,有道亦恥貧。

蛟翁世耆俊,皇華重諏詢。

次公早識面,次第以禮賓。

迺聞抗高誼,木石將終身。

雲間有山峽,劫火不得焚。

石間有書室,雪跡猶未陳。

當路風詩書,出此屋壁文。

青青集衿風,勖爾小子勤。

斯道未墜地,百世知所因。

苞苞集周鴇,白茅尚包麇。

終期人皋稷,相與帝華動。

中立天地極,再還風俗淳。

原言放巢許,使得老轅申。

吾為混沌氏,抑為葛天民。

俯仰概今古,悠悠秋復春。

夜半舟壑移,故者誰其新。

建築風格

最近,潛水愛好者在千島湖水下古城發現沉睡湖底58年之久的石峽書院,這事被炒得沸沸揚揚。8月9日,央視2套《是真的嗎》欄目對此進行求證,確認屬實。這一訊息在我市也備受關注,因為該書院為純徽派建築,與徽州存在歷史淵源。

據了解,潛水愛好者發現的石峽書院位於千島湖中心湖區(原淳安老縣城賀城)水域。公布的信息顯示,石峽書院為純徽派建築,建於南宋淳熙元年(公元1174年),原址在龍山北麓的石峽,因“其地俯臨石峽”而得名。在這座書院曾出過狀元、榜眼和探花,從南宋淳熙元年至鹹淳34年,12次考試中,淳安縣有308位進士及第,其中石峽書院培養的就有74位。

南宋時,淳安人方夢魁進京趕考,在542名進士中獨占鰲頭,被宋理宗欽點為頭名狀元,賜名方逢辰。同年,方逢辰的弟弟方逢振也進士及第,再加上前幾年方逢辰的同窗黃蛻點了榜眼,學友何夢桂得探花,宋理宗龍顏大悅,親筆書寫對聯賜給石峽書院:“一門登兩第,百里足三元”。從此,書院名聲大振,成了浙西著名的書院之一。

潛水愛好者在書院拍攝了部分珍貴圖像資料,無論是書院的結構、廳堂的布局、磚、木、石雕等屋料都是典型的徽派建築風格。市地方志副主任陳政告訴記者,歷史上徽州地域的區劃名稱主要有6個,相繼為黟歙二縣、新都、新安、歙州、徽州和現在的黃山市。書院所在位置在淳安縣,所建年代在1174年,以正史記載,歙州改徽州在1121年(宋徽宗宣和年間)。宋高宗當時已建都臨安,而淳安在三國建黟、歙二縣時歷屬歙縣東鄉,也就是說當時的淳安屬黟歙二縣。後來宋王室南移、徽文化興起,淳安的社會、文化、藝術、建築等方面和徽州融為一體。淳安雖然後來分治,但和徽州可謂山水相連、文化相通,因此在淳安水底看到的石峽書院和徽州現存的書院皆為徽派建築就不難理解了。

徽州古建保護專家姚順淶認為,石峽書院之所以和徽派建築同無二致,原因有三:一是地理概念。淳安古時屬於歙縣東鄉,且那時多走水路,淳安和歙縣一衣帶水,經濟、社會、包括建築工匠的兼容性很強;二是文化概念。主要是南宋遷都臨安後,正是徽州文化興盛期,程朱理學等成為南宋大一統的文化概念;三是建築融合。無論是淳安還是徽州,在當時都屬於泛徽州地域的大徽州工匠體系內,建築的平面布局、結構形制特徵基本相同,只有細部會融入地域特徵,就如歙縣南鄉與北鄉的建築也存在細部區別。