簡介

營養性死亡指的是營養性疾病(浮腫病等)死亡、營養性疾病合併其他疾病死亡,也包括“完全性飢餓死亡”(即“餓死”)。在上述“營養性死亡”的數字中,“餓死”(完全性飢餓死亡)只是其中的一小部分。

江蘇師範大學 特聘教授孫經先於2013年9月在《中國社會科學報》刊文稱,三年困難時期,中國一些地區出現的是“營養性死亡”現象,“餓死三千萬”不是事實。之後“營養性死亡”一詞被多次討論。

文章內容

2013年8月底,《中國社會科學報》 發表孫經先 教授《“餓死三千萬”不是事實》一文,孫教授用數學、人口學、歷史學等知識論證了三年困難時期實際出現的,不是“三千萬人餓死”,而是250萬人“營養性死亡”。

造成1960-1964年間我國戶籍統計人口(不考慮自然增長)減少了3394萬(其中1162萬重報虛報戶籍人口被註銷、750萬死亡漏報人口被註銷、1482萬漏報戶籍人口)。這是我國這一期間戶籍統計人口數大量減少的真正原因。這些減少都僅僅是統計數據數字的減少,並不是這一時期實際人口的真實減少。這些減少與這一期間我國實際人口的變化沒有關係,更不是由人口非正常死亡造成的。

以上事實充分證明,國內外一些人把這一減少解釋為是由三年困難時期“餓死三千萬”造成的,是完全錯誤的。三年困難時期,我國一些地區確實出現了“營養性死亡”現象,並且在以河南省信陽專區為代表的極少數地區,這種問題還非常嚴重。我們利用幾種不同的方法對三年困難時期我國的“營養性死亡”人數進行了估算,估計出這一時期的“營養性死亡”人數在250萬以下。

文章作者還借用楊繼繩2008年出版的《墓碑》中的數據,指出:

| 《墓碑》所使用的資料把無為縣1959年總死亡人數82278人篡改為“據縣公安局統計,1959年餓死82278人”。1960年無為縣總死亡人數為41703人,“四病”患者為35919人(營養性死亡人數應遠遠小於這個數字),《墓碑》卻說“據縣公安局統計,……1960年餓死126524人”。在閱讀《墓碑》時發現,該書在引用許多文獻的數字時,明明原文獻中的數字是總死亡人數(包括正常死亡、其他疾病和其他原因非正常死亡,也包括一定數量的營養性死亡),《墓碑》卻總是把這樣的數字篡改為“餓死”的人數。類似這樣的篡改在《墓碑》中比比皆是。 |

網友討論

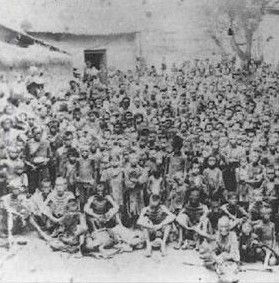

營養不良的孩子

營養不良的孩子姜傑律師:“營養性死亡”是指慢慢餓死的,長期吃樹皮 、穀物殼,據說吃高亮殼拉不出來屎,要用手摳,骨瘦如柴,比迅速餓死還慘。

李鳴生:“營養性死亡”,教授這話有創意。只是,不知是有營養要死亡,還是沒營養要死亡?

張毅偉yy:好一個“營養性死亡”,好一個“營養學教授”。

雲南風物坊: 教授孫經先先生了解的“營養性死亡”基礎是基於能夠有吃的情況下,問題是有吃的么?那個年代吃土,吃樹皮,吃磚,吃草根,這些算營養么?這些東西有胺基酸么?有油葷么?還是你覺得中國人民吃法很多,能夠涼拌還是煎炒?

包立南-processist:不惜用十年人間地獄一樣的災難,去極力掩蓋的一個數字,今天被有的人輕飄飄地說成300多萬人的“營養性”死亡。人性如斯。