簡介

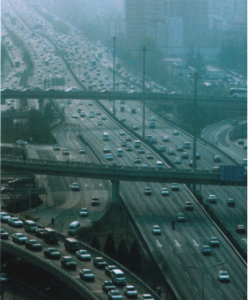

過去,環境管理主要集中在生產領域。現在,分配、流通和消費領域帶來的污染問題日益嚴重。特別是消費領域,汽車成為大眾消費品,汽車尾氣也順勢成為城市大氣污染、霧霾的重要來源,逼迫市民“消費”。手機等電子產品更新換代加快,電子廢物產生量不斷攀升。無孔不入的“網路購物”讓快遞業、商品外包裝業變得極為惹眼,每天至少有上千萬個各種形狀的“快遞盒”進入廢棄物佇列 。

由此,有關專家認為,必須將環境保護要求體現在生產、流通、分配、消費各個環節,堅持從生產和再生產全過程來防範環境污染和生態破壞,將經濟社會活動對環境損害降低到最低程度,全面預防“消費型污染”。

原因

消費型污染

消費型污染 國家巨觀調控政策是觸發消費型污染的助推器。自2008年世界金融危機席捲全球以來,中國開始以積極“擴大內需、拉動消費”的政策來恢復“元氣”,在全國注入4萬億資金力撬內需,刺激消費。同時,出台了一系列刺激消費的優惠政策,並且這些政策的力度在近幾年仍呈現逐漸加強的趨勢,消費逐步成為國民經濟成長最重要的拉動力。但是,這種刺激消費政策的效應並不是單一的,而是一種疊加效應。有關部門一直在尋找刺激消費的良藥,卻忽視了消費所帶來的污染,忽視了對消費型污染的預防與治理。正是這種“千方百計”的拓展,不斷地刺激著人們的消費欲望,不斷地製造垃圾。也正是這種對消費型污染的忽視與漠視,環境不斷地在遭到破壞,人們的身體健康不斷地受到威脅。

不適宜的消費方式是觸發消費型污染的導火索。消費方式一個最令人不安的特點就是它的不可逆轉性,由儉入奢易,由奢入儉難,受許多廣告、促銷及優惠政策的影響,消費者很容易被引誘去進行更多、更高檔、更標新立異的消費。工業化也因此而獲得了自激勵的加速機制,它創造了一個物慾橫流的時代,製造出一個日益看漲的生活標準,迫使人們向它看齊;它鼓勵一種非生態的生活方式 和消費理念,大批一次性用品的開發,還有俯拾皆是的商品過度包裝,既浪費了資源,又造成了環境污染。英國著名學者舒馬赫說過:“消費得越多,胃口就越大,越變本加厲地向自然索取,不斷刺激起來的高消費必然對環境作一次次的透支,但人類只有一個地球,它不可能無限透支下去。立足於在有限環境中永久地無限制擴張的生活方式不可能持久,它追求的擴張主義的目的越是成功,它的壽命也就越短。

影響

現如今,廣告、促銷、信貸、分期付款等逐漸改變了人們的購買習慣,汽車、私宅、方便用品等成為消費時尚,大大助長了奢侈、攀比和用過即扔的消費方式。人們在消費這些物品的過程中或在消費以後,都會產生各種各樣的廢棄物,它們以不同的方式回歸環境,進而對環境產生各種不良影響。

作為商品拜物教所培育出來的文化品味,消費水平被看做個人幸福、社會地位和國家發達的象徵。工業文明所強求的也正是對於過度的生產和消費的壓倒一切的需要,因為源源不斷生產出來的商品必須有一個龐大的消費群體來實現其價值,而所謂“經濟繁榮”實際上就是不斷地創造需求,促進消費。個人作為社會經濟活動的主體,為了滿足自身生存和發展的需要,總是要消費一定數量的物品。這些消費品既可以通過生產勞動直接從環境中獲得,也可以通過市場購買來獲得。通過消費,人們的生活需求以及虛榮心得到了滿足,可留下的污染卻無人問津,由消費污染所帶來的環境污染與生態破壞正從以往的邊緣角色晉升為時代的主角。

事實上,消費型污染並非只是工業社會的存在物,只要有人類的活動就一定會產生廢棄物,只是在前工業社會時期由消費而導致的污染未超出環境的自淨能力,環境“消化”了污染。從20世紀20年代開始,西方國家,特別是美國進入了一個提倡消費主義、享樂主義的新階段,“消費”逐漸成為一個“褒義的”概念,成為一種時尚。但這時的污染已不再受環境自淨力的控制,遠遠地超出了環境的承載能力,人類開始為這種“時尚”埋單,而人們卻依舊沉浸在那一片消費天地之中而不自省,生態環境進一步惡化,更重要的是污染所造成的對居民身體健康的不良影響。雲南曲靖某企業隨意傾倒鉻渣導致居民患癌症的發病率在近幾年持續上升,就是一個血淋淋的例子。

可以預見,未來隨著城市化的快速發展和城市人口的不斷增加,生活垃圾將代替工業廢棄物成為首要污染源,消費行為和消費方式對環境的影響將會進一步顯現,消費型污染將成為未來環境保護的難題與重中之重,環境問題將發生翻天覆地的變化。政府相關部門必須重視這個問題,同時也要正視這個問題,對症下藥,在改善生態環境的同時提升人們的生活質量,推動社會實現持續、快速、健康的發展。

治理

消費型污染

消費型污染 認真打好政策“組合拳”,充分發揮政策合力,向“協調配合”要效益。

國家刺激消費政策的複合效應決定了它不僅會拉動內需,推動經濟成長,從反方面來說,它也會製造大量的城市垃圾,對環境造成破壞。因此,國家刺激消費政策應該做到“有進、有退、有協調”。“有進”,是指要適時跟進促進經濟穩健發展和結構最佳化的中長期政策;“有退”,是指要有序退出超常規的刺激政策;“有協調”,是指在不斷刺激消費的基礎上,加強配套政策的制訂與實施,緩解刺激消費政策的負面影響,特別是政策對環境的不良影響。需要注意的是,三者在充分發揮各自作用的同時,要進一步著眼於配合,抓住新形勢下出現的新情況對症下藥,力求使組合拳打得更出色。

努力踐行“低碳消費”,促進消費生態化,跟“面子消費”說再見。

黨的十七大報告指出,要“建設生態文明,基本形成節約能源資源和保護生態環境的產業結構、增長方式、消費模式”。要很好地貫徹落實這一精神,就是在我們的日常消費過程中,要考慮生態資源的環境承載力,倡導節約消費,追求低能耗、低污染、低浪費,崇尚適度消費、文明消費和綠色消費,反對過度消費、奢靡消費和不當消費,建立一種可持續的消費模式,既可直接減少資源消耗和環境壓力,又不會給自然生態環境造成不可逆轉的破壞。從而在消費模式的轉變中,實現既能滿足人們日益增長的多元化的消費需求,又能實現生態環境以及經濟社會的可持續發展的雙贏。

繼續強化執法監管,驅動消費型污染專項整治,寓監管於服務之中。

環境的治理與執法部門的監管是密不可分的,為此,有必要完善我國的環境監管模式,實現無縫隙監管。各級環境保護行政主管部門要會同市容環衛行政主管部門把生活垃圾處理設施運行狀況納入重點監管範圍,對污染嚴重的垃圾處理設施,當地環境保護行政主管部門會同市容環衛行政主管部門責令其限期整改,並向社會公布。同時,加快立法步伐,制訂完善的生活垃圾處理相關法規和標準,規範生活垃圾處理行為,健全與生活垃圾處理和污染防治相關的法律標準體系。此外,不斷加大對生活垃圾處理和污染綜合治理規劃及監管能力建設的資金投入,加強生活垃圾處理污染防治技術研究,提高生活垃圾處理技術裝備水平。

傾力打造“大環境意識”,推動全民環保,喚醒公眾環保心。

環保問題涉及生產生活的方方面面,深入到社會的每個角落,需要公眾的深度參與,環境保護應該從我做起,從小事做起,諸如“一周少開一天車”、“不使用一次性產品”、“用專用購物袋購物”等,積小善為大善,從而使公共環境得以舊貌展新顏。政府也要充分利用各種媒體的優勢,加大生態化消費的宣傳教育力度,使生態消費觀念在公眾心中牢固地樹立起來,讓公眾自覺選擇生態化的消費方式。同時,鼓勵企業開發提供更多地生態環保型的產品與服務,鼓勵社會民間組織舉辦各種類型的宣傳教育活動,使“大環境意識”在社會範圍內廣泛地樹立起來。