《詩序》

《詩經》研究著作。齊、魯、韓、毛四家詩原本都有序,但三家已失傳,此為 《毛詩序》的簡稱,有“大序”、“小序”之分。一般認為列在各詩之前、解釋各篇主題的為“ 小序”;在首篇《關雎》的“小序”之後,從“風、風也”句開始,概論全經的大段文字為“大序”。也有人認為 《詩序》總論詩之綱領,無小大之異。

關於《詩序》的作者,歷來眾說紛紜。 鄭玄認為“大序”子夏作,“小序”子夏、毛公合作,對此 魏晉以來無異議。至劉宋范曄《後漢書·儒林列傳》提出《詩序》為東漢初的衛宏所作。唐人所修《隋書·經籍志》以為《詩序》子夏所創,毛公、衛宏又作增益潤色。 韓愈以為“子夏不序《詩》,漢代儒生,欲自顯立其學,借之子夏以自重。”宋代 王安石認為《詩序》為詩人自製;程頤認為“小序”是國史舊文,“大序”出於孔子;鄭樵則認為《詩序》為村野妄人所作。自 朱熹直到清代的姚際恆、崔述、 魏源、皮錫瑞等,都持衛宏作《詩序》之說,因為《後漢書·儒林列傳》明言“(衛)宏從(謝)曼卿受學,因作《毛詩序》,善得風雅之旨,於今傳於世”。但也有人認為《詩序》非一人一時之作,“小序”首句為毛亨以前經師所傳,以下續申之詞為其後治《毛詩》者補綴而成,衛宏可能是最後的集錄、寫定者。

《詩序》中提出了“六義”、“正變”、“ 美刺”等說。“六義”之說承 《周禮》的“六詩”而來,其中的“風”、“雅”、“頌”一般認為是詩的類型,“賦、比、興”被認為是詩的表現方法。“六義”的提出,把《詩經》的學習和研究推進了一步。“大序”說:“詩者,志之所之也。在心為志,發言為詩;情動於中而形於言。言之不足,故嗟嘆之; 嗟嘆之不足,故永歌之; 永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。情發於聲,聲成文謂之音。治世之音安以樂,其政和;亂世之音怨以怒,其政乖;亡國之音哀以思,其民困。故正得失、動天地、感 鬼神莫近於詩。先王以是經夫婦,成孝敬,厚人倫,美教化,移風俗。”這段話對於詩與志、志與情的關係以及詩歌的藝術特徵提出了精深的見解,並涉及詩歌和時代以及政治的關係,肯定了吟詠性情的 詩歌,有很大的 教化作用,豐富了所謂“詩教”的內容。而後代儒家對《詩經》的附會曲解,也往往從這裡生髮出來。“大序”又說:“至於王道衰,禮義廢,政教失,國異政,家殊俗,而‘變風’‘變雅’作矣。”認為天下大亂就會產生怨刺的詩歌,政治的清明與黑暗,決定詩歌的“美”“刺”內容。這種說法有它的合理性,美刺精神以及與之相聯繫的比興傳統的確立,對後代詩歌創作和批評的發展,起過積極的作用。但《詩序》作者把 《詩經》當作“諫書”,千方百計賦以“美”、“刺”的意義,而其所言“美”、“刺”,又缺乏一定的標準,往往自相牴牾。後來鄭玄按 《詩序》的說法,將《國風》、二《雅》265篇劃分為“正”詩59篇,“變”詩206篇,並無確切依據,以致造成了很多附會。

《詩序》對《詩》 305篇作了不少穿鑿附會的解釋,致使許多詩篇的本義被掩蓋了,這是它的缺點;但《詩序》畢竟是先秦至漢代儒家詩說的總結,有一部分解說和其他先秦古籍有關記載可以互相印證,確有依據,應當區別對待。後來鄭樵作《詩辨妄》,朱熹作《詩序辨說》,對《詩序》的解說多所 詰難。

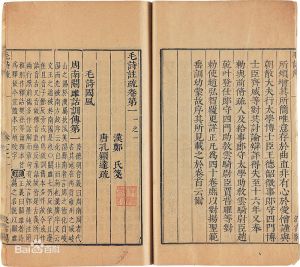

《詩》大、小“序”附載於《毛詩》,單行本甚少,僅見幾種:《詩序》,不分卷,4冊,舊題周代卜商撰,明刊古文本。《小序》1卷,題卜商述,明 鍾惺輯,《古名儒 毛詩解十六種》本。《詩序》1卷,附《詩集傳音釋札記》1卷,元廬陵羅復輯,刊本。另外,清象山 姜炳章撰有《詩序廣義》24卷,嘉慶遵行堂 刊本(以上二種均杭州丁丙八千卷樓舊藏)。清武威張澍撰有《小序翼》27卷,原 稿本。

全序簡介

產生於春秋中期的《詩經》作為漢族文學史上第一部詩歌總集,所收錄的是中國最早出現的純文學作品,因此詩在很長的歷史時期內,實際上是文學的代稱,關於詩的理論批評也就具有文學批評的普遍指導性。先秦詩論起於儒家,宗法儒學,從理論上強調言志,很早就提出了“詩言志”這一開山的綱領(朱自清,《詩言志辨》)。《尚書·虞書·堯典》曾說:詩言志,歌永言,聲依永,律和聲。即便《舜典》絕不是三代之文,可能出於戰國,甚至更晚,然而“詩言志”的觀點則肯定由來已久。《左傳·襄公二十七年》即載文子告叔向曰:詩以言志;到戰國時,《莊子·天下》與《荀子·儒效》也都分別講過“詩以道志、詩言是其志也”的話。而這裡所說的“志”,是指與修身、治國也就是政治、教化密切相關的志向、懷抱,屬於理性的範疇。由此可見先秦詩論尚未明確涉及詩歌情感性的特質,沒有抒發內心情緒的“詩緣情”的自覺認識,故此是片面而不完整的。首先接觸到詩的情感特徵,並將其與言志聯繫在一起予以較系統地論述的,則是完成於漢代的《毛詩序》。另一說“志”所表達的內容不僅限於理性的範疇,即不限於修身、治國也就是政治、教化密切相關的志向、懷抱。

案:志,《說文》從心之聲。志者,心之所之也。

《毛詩序》有所謂大序、小序之說。小序是指傳自漢初的《毛詩》三百零五篇中每篇的題解,大序則是在首篇周南《關雎》題解之後所作的全部《詩經》的序言。這裡所說的《毛詩序》即指大序。關於《毛詩序》究竟出於何時、何人之手,這是自漢代以來一直聚訟紛紜的一段公案,至今也未能圓滿解決。據《漢書·藝文志》的著錄,當時就有《毛詩》二十九卷與《毛詩故訓傳》三十卷兩種,而班固只說:漢興,魯申公為《詩》訓故,而齊轅固、燕韓生皆為之傳。……又有毛公之學,自謂子夏所傳,而河間獻王好之,……在《儒林傳》中還是只說:毛公,趙人也。治《詩》,為河間獻王博士,均未指明毛公的名字。後來從鄭玄到三國時吳人陸機,又相繼傳出有魯人毛亨為大毛公,趙人毛萇為小毛公,皆在漢初先後治《詩》。至於《詩序》,則有孔子弟子子夏所作的說法。一直到清代,就呈眾人各持一辭爭執不下的局面。綜合各議,《四庫全書總目》認為序首二語,也就是《關雎》題解的小序,為毛萇以前經師所傳。小序之後的大序,為毛萇以下弟子所附。這種看法大體近是。也就是說《毛詩序》總結概括了先秦以來儒家對《詩經》的理論主張,經漢景帝時趙人毛萇之手又有重要發展,並形成文章,其後再由毛萇弟子輩不斷加以修訂完善而成。

這裡所說的先王以是經夫婦,成孝敬,厚人倫,美教化,移風俗,本來是無可厚非的。正由於詩歌巨大的藝術感染力,使其具有獨特的認識世界、改造世界、陶冶性情的社會價值,先王才用之來完善道德,實施教化。這裡並不存在,也不應該得出詩歌只能為道德、教化服務,而不能有其他諸如愉娛、審美作用的結論。但是《毛詩序》卻恰恰得出了這一結論,提出要發乎情,止乎禮義.於是便背離了前面所論的情動於中而形於言的廣泛包容性,而退化為情感必須規範於人為的屬於意識形態的禮義之內,失去了熱情活躍富於創造力的自由馳騁,成為統治者手中的工具。因此,發乎情,民之性也;止乎禮義,先王之澤也。這情就不再允許是真正屬於本性的情,而變為虛假的投合統治者專制口味的情;上以風化下,下以風刺上就成為詩歌創作唯一的目的和歸宿,並且刺時,也一定要主文而譎諫,閃爍其詞、婉轉委曲。總之,一切又回到了春秋後期孔子“思無邪、溫柔敦厚”的詩教中,前面情感論所放出的光芒也就開始暗淡了。正如魯迅在《摩羅詩力說》中所尖銳批評的:如中國之詩,舜雲言志,而後賢立說,乃雲持人性情,三百之旨,無邪所蔽。夫既言志矣,何持之雲·強以無邪,既非人志。許自由於鞭策羈縻之下,殆此事乎。因此,在論述六義四始時,只涉及了與為王政教化服務的內容密切相關的四始:風、大雅、小雅、頌,至於藝術表現手法的賦、比、興,則隻字未提。這樣就又為後世俗儒完全螢幕棄情感,力主先秦落後的言志說打開了方便之門。

綜上所述,《毛詩序》實際上是文學批評上的真知灼見與謬誤保守主張的矛盾混合體,而無論是堪稱卓越的情感闡發,還是落後錯誤的以志反情,都對後世詩論有深遠影響。一篇專論中所以出現如此的自相矛盾,這大抵就是因為它並非出於一人之手的緣故。南朝宋時范曄著的《後漢書》,在《儒林列傳》中說:初,九江謝曼卿善《毛詩》,乃為其訓。(衛)宏以曼卿受學,因作《毛詩序》,善得《風》、《雅》之旨,於今傳於世。又提出了衛宏於西漢、東漢儒學復古、讖緯之風最盛時期作《毛詩序》,與東漢、三國時說法不一致。倘衛宏確實參與了《毛詩序》的文字加工,以當時的儒學甚至走上以神話為王權統治服務的程度,對西漢初期毛萇的論點妄加篡改的可能性是存在的。

在中國詩歌理論史上,《毛詩序》具有特殊意義。儘管它文字篇幅不長,不過區區六七百字,但卻是一篇具有開創意義的不折不扣的詩歌理論專論文章,內容極為豐富。在短短几百字中,《毛詩序》對詩歌的性質、內容、分類、審美特徵、表現方法、社會作用等等方面都作了比較系統而明晰的闡述。

原文

《關雎》,后妃之德也,風之始也,所以風天下而正夫婦也。故用之鄉人焉,用之邦國焉。風,風也,教也,風以動之,教以化之。詩者,志之所之也,在心為志,發言為詩,情動於中而形於言,言之不足,故嗟嘆之,嗟嘆之不足,故詠歌之,詠歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。

情發於聲,聲成文謂之音,治世之音安以樂,其政和;亂世之音怨以怒,其政乖;亡國之音哀以思,其民困。故正得失,動天地,感鬼神,莫近於詩。先王以是經夫婦,成孝敬,厚人倫,美教化,移風俗。

故詩有六義焉:一曰風,二曰賦,三曰比,四曰興,五曰雅,六曰頌,上以風化下,下以風刺上,主文而譎諫,言之者無罪,聞之者足以戒,故曰風。至於王道衰,禮義廢,政教失,國異政,家殊俗,而變風變雅作矣。國史明乎得失之跡,傷人倫之廢,哀刑政之苛,吟詠情性,以風其上,達於事變而懷其舊俗也。故變風發乎情,止乎禮義。發乎情,民之性也;止乎禮義,先王之澤也。是以一國之事,系一人之本,謂之風;言天下之事,形四方之風,謂之雅。雅者,正也,言王政之所由廢興也。政有大小,故有小雅焉,有大雅焉。頌者,美盛德之形容,以其成功告於神明者也。是謂四始,詩之至也。

然則《關雎》《麟趾》之化,王者之風,故系之周公。南,言化自北而南也。《鵲巢》《騶虞》之德,諸侯之風也,先王之所以教,故系之召公。《周南》《召南》,正始之道,王化之基。是以《關雎》樂得淑女,以配君子,憂在進賢,不淫其色;哀窈窕,思賢才,而無傷善之心焉。是《關雎》之義也。

風、雅、頌者,《詩》篇之異體;賦、比、興者,《詩》文之異辭耳。大小不同,而得並為六義者。賦、比、興是《詩》之所用,風、雅、頌是《詩》之成形,用彼三事,成此三事,是故同稱為‘義’。

大師教六詩:曰風,曰賦,曰比,曰興,曰雅,曰頌,以六德為之本,以六律為之音。[2]

(據阮元刻《十三經註疏》本《毛詩正義》卷一)