術語

在本文中,“親緣”一詞有特殊的含義,如果說兩種語言有滋生親緣關係,意思是說她們都是共同祖語的後裔。好比西班牙語和法語都是拉丁語的後裔,那么法語和西班牙語就被看成是屬於同一譜系——羅曼語族。

“後裔”指的是世世代代的傳承:子女從上一代——父母那裡——學習語言,同時也受到同輩人的影響,他們再將自己的語言傳授給下一代,如此延續下去(語言的轉變是如何發生的,至今尚無完滿的解答)。一條不間斷的鏈鎖穿越了若干個世紀將世俗拉丁語同她現在的子孫連線起來(現代法語、西班牙語、義大利語、羅馬尼亞語等)。

然而,語言間的親緣關係是有親疏遠近的差別的。比如,英語同德語、俄語都是親屬語言,但是前兩者的親緣關係要更近一些。原因在於,雖然三者都是共同祖先原始印歐語的後裔,但英語和德語還擁有一個距今相對較近的共祖——原始印歐語的後裔之一原始日耳曼語,而俄語則不在這一支系中。也就是說,英、德語與俄語分屬於印歐語系的不同的下級支系,前者是日爾曼語族,後者是斯拉夫語族。在譜系中對支系的劃分要基於對“更新”的考量,如果有若干語言顯現了大量相似的有別於父語的“更新”則可將其歸入某一支系,反之,假如兩個語言群落都大量地保留了父語的成分,則不具備劃分支系的條件。

“親緣”的定義中還有一層暗藏的含義:語彙高度相似的兩種語言不見得就一定是至親。比如,經過了漫長的歲月,波斯語從阿拉伯語中引入了數量巨大的借詞,以至於在現代波斯語的語彙中,借詞所占的比例已超過了從祖語原始印度-伊朗語繼承下來的固有詞。但是,依照定義,波斯語仍然是原始印度伊朗語的後裔,而不是阿拉伯語的子胤。

如前所述,比照法是一種驗證語言親緣關係的方法,同時它也是構擬祖語音位和揭示同系屬諸語言所經歷的語音轉變的方法。

起源和發展

匈牙利人亞諾什·沙伊諾維奇(János Sajnovics)於1770年進行了第一次系統性地證明兩種語言有滋生親緣的嘗試。他以語法和辭彙的相似性為基礎,試圖闡明薩米語和匈牙利語之間的親緣關係。(在此基礎上,沙伊諾維奇的同胞薩穆埃爾·焦爾毛蒂(Samuel Gyarmathi)於1799年將研究的範圍擴展到了整個芬蘭-烏戈爾語族)。但是學術界普遍將威廉·瓊斯爵士——一個生活在印度的英格蘭人——看做是該學科的創始人。瓊斯於1782年發表了下面這段著名的言論:

“梵語儘管非常古老,構造卻精妙絕倫:比希臘語還完美,比拉丁語還豐富,精緻之處同時勝過此兩者,但在動詞詞根和語法形式上,又跟此兩者無比相似,不可能是巧合的結果。這三種語言太相似了,使任何同時稽考三者的語文學家都不得不相信三者同出一源,出自一種可能已經消逝的語言。基於相似的原因,儘管缺少同樣有力的證據,我們可以推想哥特語和凱爾特語,雖然混入了迥然不同的語彙,也與梵語有著相同的起源;而古波斯語可能也是這一語系的子裔。”

瓊斯感知到了“祖語”的存在,基於這個認識,語言演進的“譜系樹”模型得以建立起來(祖語分化成若干子語,部分子語又繼續分化成更多的語言)。這個模型就是比照法的基礎。

比照法是在嘗試構擬瓊斯假想的原始印歐語的過程中逐漸發展起來的。1916年德國的語言學家弗朗茲·博普(Franz Bopp)第一次嘗試對印歐語言的親緣關係進行分析。沒有藉助構擬,他試著通過系統地揭示希臘、拉丁和梵語在結構和語彙上的共通性去證明三者的親緣關係。

德國學者弗里德里希·施萊格爾(Friedrich Schlegel)於1808年指出了,在試圖證明語言親緣的過程中儘可能使用最古老的語言材料(指文獻)的重要性;隨之,丹麥語言學家拉斯姆斯·克里斯蒂安·拉斯克(Rasmus Christian Rask)於1810年確立了規則音變的原則,以之解釋他的有關日爾曼諸語言單個詞語間的相似性以及同拉丁、希臘語共有的同源詞的學說。之後,以格林童話著稱於世的雅各布·格林在他的著作《德語語法》中(四卷本1819初版1837再版)首次運用與現代比照法相似的方法,嘗試闡示了日爾曼語族從共同來源到當代諸語的演化史,這也是第一次對貫時(diachronic)語言現象的系統研究。

Rask和格林都不能解釋他們所發現的音變法則的明顯例外。雖然德國語言學家格拉斯曼在他於1862年發表的《格拉斯曼定律》中對這些異常類型其中的一種作出了解釋,真正在方法論上取得突破性進展的卻是卡爾·維爾納。維爾納在他的維爾納定律中首度以通過比較得出的證據說明了音素的音韻轉變可以由同詞中的諸如相鄰音素和重音位置等因素造成——在現代語言學的概念中稱這種現象為“條件音變”。

19世紀末在德國的一群激進的來自萊比錫大學的被稱作“新語法學家”的年青人中間,有了更多的類似的發現。最終他們得出結論:所有的語音演變都是極度規則的。卡爾·布魯格曼(Karl Brugmann)和赫爾曼·奧斯特霍夫(Hermann Osthoff)更於1878年斷言:“音變法則沒有例外”。這一波革命性的思潮奠定了現代比照法的基礎,因為比照法的前提要求親屬語言間語音對映的規則性,以及從祖語到子孫語言語音演變的規則性。這就是後來所說的“新語法學家假說”。在這個前提下,從當時研究最為深入的印歐諸語出發,比照法開始被用於去構擬原始印歐語。隨後,語言學家們又把研究範圍拓展到了其他語系。很快地,比照法被確立為探求語言親緣的科學方法。

套用

整理同源詞列表

比照法

比照法如果在兩種(或多種)語言間顯示有大量的固有詞可以規則對映,則可確立他們之間的滋生親緣關係。意思就是說,(語言間)意思相近的詞在語音結構上顯現出了多發性的匹配。簡言之,這個步驟就意味著在參與比較的語言間列出有可能同源的基本詞。請看下表所舉玻里尼西亞語族中的例子:

應該注意的是,務必要避免將借詞或偽同源詞收入列表,否則將歪曲或模糊數據的準確性。比如,表面上看英語的“taboo”[tæbu](禁忌)和表中的五種玻里尼西亞語所對應的詞在形態上都很相似。如果認為它們就是一組同源詞,因而推斷英語和玻里尼西亞諸語也有滋生親緣,那你就大錯特錯了。事實上,之所以出現了這個“驚人的”相似僅僅因為這個詞原本就是英語從東加語中借用來的。為了克服這個問題,列表往往只選取基本詞(如親屬稱謂、數字、肢體、代詞等)。無奈的是,有時基本詞也可能是借詞。比如,芬蘭語的“äiti”(母親)借自哥德語的“aitei”;皮拉罕語(南美Muran語的一種)全部的代詞都借自Nhengatu語;類似的,英語的代詞“they”、“them”、“their(s)”(“他們”的各種形態)借自古諾爾斯語。

歸納對映組

建立了同源詞表之後,下一個步驟就是抽繹出列表所展示的語音的規則對映組。“規則”和“對映”意義重大:僅僅是語音的相似,比如英語的“day”和拉丁語的“dies”(都是白晝的意思),並不具備實證價值。英語的詞首字母“d-”與拉丁語的“d-”之間並沒有“規則”的匹配,偶發的匹配不是出於偶然(如前例)就是由借詞所造成的(如拉丁語的 diabolus 和英語的 devil(皆魔鬼義)最初的辭源都是希臘語)。新語法學家們於19世紀末首先強調了這一點的重要性,他們的格言“音變法則沒有例外”已經成為今天歷史語言學的基本準則。

如下表所示, d- : d-(“A : B”意味著 A 與 B 對映)在英語和拉丁語的 day 和 dies 之間的不規則屬於特例,t- : d- 的規則對映才是普遍的情況。

| 漢語含義 | 十 | 二 | 拖拽 | 舌,語音 | 牙齒 |

| 英語 | ten | twe | tow | tougue | tooth |

| 拉丁語 | decem | duo | duco | dingua | debt- |

真正系統性的對映不大可能是偶然的,假如我們能夠排除大規模借詞的情況,則可認為對映就是子語言各自的特徵。如果我們發現了多組的系統對映,並且它們在整體上呈現出合乎情理的樣式(比如已經可以把某些樣式和某些已知類型的語音轉變關連起來),而且,某些對映顯然不是無關緊要的,(ŋ : b 就明顯比 t : t 重要)那么共同的來源就是確定無疑的了。

發現互補的對映組

從18世紀晚期到19世紀晚期,有兩個方面的發現對比照法的發展作出了必要的補充。

一方面,人們發現,很多語音轉變都受到了特定“語境”限制。比如,在希臘語和梵語中送氣塞輔音可以轉變成不送氣音,但是只有當同詞中後續的塞音是送氣音時,轉變才能發生。這就是格拉斯曼定律的主要內容——本來是古代梵語語法學家波你尼的發現,卻是由赫爾曼·格拉斯曼當成重大的歷史發現所發表。

另一方面,由特殊“語境”所引起的條件音變可能被後續的語音演變所掩蓋。例如在梵語中, 起先是,軟顎塞音(近於國語的g、k、h(ㄍ、ㄎ、ㄏ)的發音)在元音“*i”、“*e”緊隨其後的情況下轉變成了硬顎音(近於國語的j、q、x(ㄐ、ㄑ、ㄒ)的發音)。隨後是,先前轉變中所有“*e”又都轉變成了“a”(更準確的說是 *e、 *o、 *a 合併成了 a)。這樣一來,早期 e 和 a的分別就無法被重新構擬了,因為即便是在其他的印歐語言中也沒有哪一種完整地保存了這一套對立。拉丁語的“que”(連詞“和”)中的“e”保留了梵語輔音轉變之前的原始形態。

| 1 | *ke | 早期梵語的“和” |

| 2 | *ce | “*i”和“*e”前的軟齶音變成了硬齶音 |

| 3 | ca | “*e”轉變成了“a” |

儘管只有“ca”才是梵文中實際出現過的形態,但是在1870年代有多位學者獨自論證了上述的音變過程。

批判

現已認識到比照在諸多方面存在著欠缺。然而,比照法本身作為對語言進行比較研究的有效工具,仍舊被語言學家廣泛地使用;其他一些被引薦用於確定語言親緣和重構祖語的的學術,比如語言年代學和大宗語彙比較,多被語言學家們認為是有缺陷的不可靠的。但是與老一輩的語言學家相比,當今的學者們或多或少地都對比照法的結果持不可知論的態度。比方說,福克斯就曾經得出如下的結論:

“這樣”的比照法所描述的並不是歷史;它只能對我們能夠作出歷史解釋的語言親緣提供證據……[將日益豐富的有關歷史進程的知識糾纏進來]也許會使得歷史語言學家們越發難以平等地看待方法所偏愛的理想狀態和歷史實際……如果將[對結果和方法本身的解釋]區別開來,比照法仍可以用於重構語言的早期階段。

新語法學家假說

比照法的第一個弱點就是被“新語法學家”們視作理論基礎的假說:“音變法則沒有例外”這個假說即使把它放在純理論層面也是問題多多:好像是說各種語言都必須按照各自的音變法則演變似的,這無疑是對語言自然演變的武斷。不盡於此,一旦接受了服從某些更複雜規則的在特定條件下的語言轉變,就為“規則”開了一道後門,因為那規則可能只適用於少量的詞,甚至就一個詞;這在邏輯上就等同於承認了邊緣法則的例外。這一問題將一些批評家推到了極端相反的立場上,他們用一句格言來反駁:“每個詞都有自己的歷史。”

借詞,區域擴散和隨機變異

即便是新語法學家們也承認,不理會通常的音變法則,語言也會從其他的語言中借用辭彙,或者時不時地出現一些“偶然的變易”(諸如不規則的屈折變化、複合、縮略等),一次只影響到一個詞或一組詞。

儘管借詞在分析的時候是要被排除在外的,因為從定義上看它們不是祖語“滋生”的。但是它們會增添數據的“噪音”,掩蓋系統的規則,或者干擾對規則的分析。不僅如此,我們有可能還要面對一個可怕的循環推理——將一個詞假定為借詞僅僅因為它不服合當前對音變法則的假定。

嘗試將比照法套用於受到地域擴散影響的語言也是要出問題的。本質上講這是一種形式微妙的借用,假如相當數量的人處在母語和另一種(可能無親緣關係的)語言競爭的鏇渦中。這將導致兩種語言在音韻結構上的互相滲透,有時候並沒有可感知的語彙或形態上的借用,但潛移默化地兩種語言最終可能看起來就像是有親緣關係的了。還有可能出現的情況是,兩種無關語言因都受到了第三種語言地域擴散的影響,而表現出類似親緣語言的相似性。

另有一些音變法則的例外可能會帶來非常嚴重的問題,因為它們就是伴隨著普通的語言轉變同時發生的。這種完全不合邏輯的偶發變異的一個典型例子:西班牙語的“palabra”(“詞”),按照音變規則,本應從拉丁語的“parabŏla”演變成“*parabla*”,可是“r”和“l”的位置很偶然地調了個個兒——語言學術語管這種現象叫音位置換。

原則上,當這類偶發變異積累到一定程度將會模糊系統的音變法則,最終使得語言間的系屬關係難以識別,或者導致對祖語的錯誤構擬和錯誤的譜系樹。

類推

新語法學家們也同樣認識到了偶發變異的另一來源——類推,即某詞會因為語彙或語義上的相關偶然轉變成與另一(些)詞相似的形態。比如俄語的“九”按著與原始斯拉夫語的對映規則本應轉變成/nʲevʲatʲ/,而事實上卻是/dʲevʲatʲ/。據推想,聲母nʲ-變作dʲ-就是受了“十”(/dʲesʲatʲ/)的影響而發生的類推變異。

漸變學說

最近,通過對當代語言音變的深入研究,威廉·拉波夫(William Labov)和其他一些語言學家發現,所謂系統的音變往往起始於一種非系統的模式,即在各種社會因素的牽制下,在個人的言語中一定的比例出現。通常,開始的時候語音的演變只影響到一種語言中的某些詞,逐漸地再向其他的詞擴散,這種現象被稱作語彙擴散。對這一現象的認識使得新語法學們的格言“音變無例外”的感召力有所削弱。

“樹形模型”的問題

比照法的另一個弱點就是它對“樹狀圖/樹形圖”(譜系樹)的依賴(德語Stammbaum)。在這一模型中,父語言分裂成若干子語言,音韻、形態和語彙諸方面變化的不斷累積使得子語言逐漸遠離父語言,子語言本身又可以進一步分裂,產成更多子孫語言。若以示意圖來表現的話,這就像一棵倒置的樹。如下面的猶他-阿茲特克語系譜系樹:

比照法

比照法“漣漪模型”

比照法

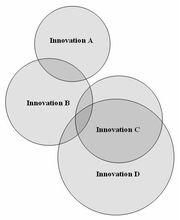

比照法由於語言的轉變是逐漸發生的,原屬同一語言的不同方言在各自演進以至最終分劃成不同語言的過程中彼此長期的接觸必然導致相互影響。因而“樹形模型”不能準確反映出語言演化的真實面貌。即使這些方言已經分劃成了不同的語言,地域上的鄰近決定了它們彼此之間仍會相互影響,造成語法、音韻和語彙創新上的相似。某一語言的某一變化往往會擴散到同系屬的其他語種;各類變化就好像是池水中的漣漪,起先只是散布於各處的一些點,隨之又以各個點為圓心激起水波向外擴散,這些漣漪可以突破語言的界限,相遇的漣漪又可以彼此重疊各自漫衍,每一層漣漪都有自己的作用範圍。下圖為“漣漪模型”的一個示範。

漣漪理念對比照法提出了嚴峻的挑戰。因為比照法的理論體系完全基於這樣一個假想:即任何語言都是單一親代語言的後代(只有一個“父語”),兩種語言間的滋生親緣僅取決於她們有共同的祖先。

斷續平衡

Dixon於1997年提出了一個與“漣漪模型”相似的“斷續平衡模型”(借鑑生物進化論中的斷續平衡學說)。概括的說,“斷續平衡模型”認為大多數的語言在人類歷史的大多數時期都是處於一種與鄰近語言相“平衡”的狀態中:轉變是緩慢的,區域特色(包括音韻特徵,形態類型和借詞)在持續的相互交換中。如果“平衡”維持了數百或數千年,原本局部的特徵能夠擴散到相當大的區域,使得所有這些語言在諸多方面都擁有相似的特徵。然而在某些特殊的時期,會發生一些打破平衡的事件(包括火山、洪水一類的天災,異族或異種文化人入侵,某一語種人口的地域擴張,改變生活方式的新發明等等),使得相關的語言在相對短暫的時期內發生劇烈的轉變,可能會分裂成若干種子語言。據Dixon講,“樹形模型”僅適用於此類狀況;一旦這些驟然分劃出來的子語言由劇變回復到與周邊語言相平衡的狀態中,就會開始吸收所在區域共通的語言特徵,隨著時間的推移她們的起源特徵會變得越來越模糊不清。“斷續平衡模型”引起了學界廣泛的重視,有很多學者認為這是一個更為精準的模型。假如該模型果真反映了語言演進的實際情況,那么就只能將“樹形模型”以及以之為基礎的比照法的套用縮小到有限的範圍內。

祖語的不均勻性

比照法隱含地將祖語假想成是“均勻”的。但事實上根本就不存在絕對“均勻”語言。即使在極小的話語群體中也會因區域、性別、階級等因素的影響而存在方言差異。比如,巴西有一種皮拉罕語,雖然只有幾百個人講,卻可以分出至少兩個方言來,男性和女性所講的不同的性別方言。因此,以比照法構擬出來的祖語很可能根本就不曾存在。

克里奧耳語

克里奧耳語現象也會給比照法的套用造成隱患。所謂克里奧耳語,指的是由兩種非近親語言以複雜的形式組合而成的混合語,加勒比海的語言帕皮阿門托語(Papiamentu)就是一個典型的例子(Holm 1989:312)。 新生的混合語可以以多種多樣的比例從兩種父語中繼承語彙、音韻等語言元素;它的語法元素往往部分繼承自父語,部分是自己的創新;語法詞可以全部借自父語中的一種,但是用法可能完全不同(Holm 1989)。

克里奧耳語的形成是非常普通的現象。歐洲殖民擴張的500間就有數十種克里奧耳語被記錄在案,在古代帝國的邊境上可能出現過更多的克里奧耳語。語言學家們用比照法來考查,很容易將克里奧耳語和它的父語(或者兩種擁有共同父語的克里奧耳語)認作是有滋生親緣的語言,繼而根據錯誤的認定構擬出非驢非馬所謂“祖語”來。

構擬的主觀性

對語言間系統語音對映的確認可以在相當程度上保持客觀,與之相比,對祖語的重構則必定是主觀的行為。前文根據那一組m/b的對比,將原始阿爾貢金語的對映音位擬作“*m”,只能說很有“可能”是這樣,不能說“肯定”就是如此。可以構想,原始阿爾貢金語的音位“*b”在後裔語言中分劃成了兩個音,僅在一種子語中該音的原始形態“*b”得以保留(Arapaho語),而在其他的支派中“*b”都轉變成了“*m”。在同一譜系樹的支派中呈現出如此的不均衡的演變形勢,這是富有戲劇性,卻又完全可能的情況(可以對照印歐語系的凱爾特諸語和羅曼諸語)。也有可能這個祖語音位既不是“*b”也不是“*m”而是相近的“*p”或是別的什麼音。

對祖語的構擬就是在這些無窮盡的可能性中作出抉擇,因而選錯的可能隨時存在。認為自己構擬出的就是“祖語”,這種態度是萬萬要不得的。由於沒有(也不可能有)嚴苛的實證做後盾,構擬的結果充其量也只能做到合乎情理。在通過對擬出的祖語進行比較以嘗試構建更大規模的譜系樹時先前構擬過程中隱藏的錯誤會暴露出來。

管理比照法

,又稱標桿法,是指以滿足客戶需求、提高企業績效為目的,通過比較本企業與先進企 業之間的差距,分析差距的形成原因,學習和推廣先進企業成功做法的系統管理方法。“二戰”後,許多日本企業和美國企業通過運用比照管理法取得了令世人矚目 的經營成就,並由此確立了比照方法在企業管理中的重要地位。