摘要

姜嫄古墓

姜嫄古墓姜嫄古墓小華山

教稼台封后稷官

蘇武節碑龍門傳

上閣鐘聲響九天

喀山晚照曬書卷

東橋水波花柳顯

二水塔影兩河灣

報本胡燕更奇觀

姜嫄古墓小華山

姜嫄墓位於武功縣武功鎮華山之巔,姜嫄生“后稷”名“棄”。尊稱“聖母”,經天緯地,后稷又“樹藝五穀”,為農業始祖。墓址

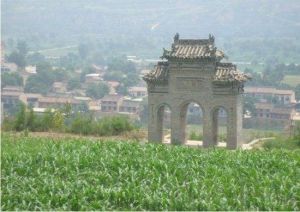

姜嫄墓

姜嫄墓墓地中高,兩旁垂供如翼,故稱“飛鳳穴”。其封土高約4米,下為方形,周長15米。《史記》載,姜嫄為帝嚳元妃,履巨人之足跡而生后稷,母以子貴,世人尊稱姜嫄為聖母。

磚雕牌樓

其墓冢面朝東方,墓前有清代牌樓一座,正面頂額書“姜嫄聖母墓”五個大字, 牌坊匾額字跡漫漶,兩邊對聯已不見。左右對聯上方橫額分別鐫刻:“厥初生民”,“炎黃巨尊”。背面匾額上書“母儀邰城”,左右對聯為:“益稷三章漆永明”,“大雅一歌山川秀”。居高臨下俯瞰武功鎮全景盡收眼底,極目遠眺,漆水映帶,蜿蜒於鬱鬱蔥蔥的林木、花草、莊稼之間,時隱時現,飄忽不定,一年四季,各不相同,詩情畫意盡在其中,人們觀後無不賞心悅目、心曠神怡。

姜嫄為周人始祖,歷朝歷代為帝王將相及人們所敬仰,每年臘月初八,小華山腳下的臘祭坡都舉行大型祭祀活動。從漢代就開始營造祭殿,直至後來,姜嫄墓曾占地六十餘畝,廟堂、殿宇、樓閣連成一片,古柏參天,十分壯觀。

歷史記載

據1956年文物普查登記:墓前有一磚砌牌坊,中門上有石刻“姜嫄聖母墓”五個大字,為光緒丙子年立,清代陝西督學使吳大徵篆書。清知縣陳爾弗重修陵園圍牆,方圓約三十畝之大,樹大蔥蘢,罩盡整個山頭,歷代銘碑林立其間,遠遠望去,十分巍峨,“姜嫄古墓小華山”為《武功八景》之一。牌坊後有石碑兩塊,前後豎立。另有石羊兩尊,已散佚。教稼台封后稷官

教稼台位於武功縣東廓道旁,為后稷教民稼穡之地,為中國“八大名台”之首。位置

教稼台位於陝西省武功縣老城東門外漆水之濱,相傳為后稷向人們宣講稼穡百穀之道的場所。后稷,名棄,為姜嫄所生。姜嫄是上古有邰氏之女,配帝嚳高辛氏,傳說姜嫄履巨人跡而生后稷。后稷自幼熱愛農業,好耕種,長大後教民培育良種,種植作物,帝堯舉為農師,封於有邰國(今武功縣)。後人為了紀念后稷的歷史功績,而立教稼台。簡介

教稼台

教稼台歷史變遷

此台代有修葺,歷經滄桑,幾度興圮。清雍正元年(1723)知縣杭雲龍、清道光五年(1825)知縣鄧兆桐、民國25年(1936)縣長錢範宇曾三次重修。

建國初傾坍殆盡,僅餘殘痕。

1970年,由於“文化大革命”更糟嚴重破壞,只存殘壁破瓦。

教稼台碑刻於1987年,耆宿發起倡議,士、農、工、商,尤其中央、省屬楊陵農業科研單位踴躍籌資4萬餘元,於1988年秋施工,次年春主體落成。

教稼台重立於舊址,形體依舊,仍呈覆斗形,高12米,周長24米,台周圍確定了保護範圍,占有面積2500餘平方米。遂立標識,設門楣,建起磚圍牆,1988年被列為縣級文物保護單位,1992年被公布為陝西省重點文物保護單位。

教稼台四周垂柳依依、翠柏常青、花繁葉茂、爭奇鬥豔。若遇天氣晴朗,遊人登台覽勝,長川曲幽、漆水映帶、田野碧綠、白雲藍天、太白屏南、梁山攏北,一切自然美景盡收眼底。

蘇武節碑龍門傳

蘇武墓位於武功城北二里之龍門村,為中華民族最具代表性的愛國主義典範,位封“漢典屬國”。概況

蘇武墓

蘇武墓蘇武墓占地面積7000平方米,建築面積580平方米,其主要建築依次為仿漢闕門、蘇武牧羊銅像、南北廡廊、蘇武大殿、南北祭亭、蘇武墓祭台、墓冢。

墓前豎有清乾隆年間陝西巡撫畢沅書《漢典屬國蘇公墓》、武功縣令阮曙書《漢典屬國蘇子卿墓》及民國時期的《重修蘇武墓門碑》等碑石。蘇武文化廣場、司馬大道正在建設之中。

歷史

蘇武墓代有封修,題書、碑、碣殊多。清乾隆巡撫畢沅題碑,同治間(1862-1874)知縣陳爾茀等題碣。40年代末尚有圍牆、院落、門楣,後被陳,僅存墓冢,高約1.5米。1979年被公布為省級文物保護單位,遂立標識,確定保護範圍,劃定墓面積330平方米,設門楣建圍牆。1938年,菲律賓華僑成立有“南洋武功蘇氏宗親會”,1993年更名“世界蘇氏宗親會”,1997年,“宗親會”追本溯源,尋根謁祖,組團回武功拜謁蘇氏墓。上閣鐘聲響九天

上閣寺位於武功縣城西塬畔上,為人們歷代祭奠姜塬聖母、始祖后稷所立之祠,松柏濤濤、依山間有窯洞、神仙塑像、樓台、亭、閣,曲回之山道,別具景象,樓台高築,鐘聲響徹九天。簡介

上閣寺原名”寶意寺“,坐落在陝西武功故城內稷山之巔,為人們歷代祭奠姜嫄聖母、始祖后稷所立祠之地,又是唐時李淵位於武功的三處別宅之一。歷史原貌

上閣鍾

上閣鍾縣西街原有高大的石牌坊,為進出后稷祠道口,鐫聯為“仰觀稷山景,俯聽漆水聲” 顏額刻“環城在抱”四個大字。進門蜿蜒陡坡。青石台階兩百多米,為祠堂山門,匾額書“粒食萬年”。

這裡松柏濤濤、依山間有窯洞、神仙塑像、樓台、亭、閣,曲回之山道,別具景象,樓台高築,鐘聲響徹九天。千百年來作為京畿重地的武功城,歷史悠久,文化繁榮,這裡成為韋應物、康鏞、于右任等歷代文人墨客抒懷之地,其又以”上閣鐘聲聞九天“作為《武功八景》之一聞名於世。

史書記載

康對山《武功縣誌》載:后稷廟、姜女原祠“今俱亡矣”,而“今(明正德時)后稷祠在城內西上,故寶意寺址也。明弘治丙辰(1496)知縣(宋)學通改建,祠後又作姜嫄祠”。《長安志》載:“寶意寺在縣西一里,亦唐神堯別宅。乾封三年(668)建為寶意寺,周顯德二年重恩寶意寺,寺東臨絕崖”。顯然是后稷祠在唐以前(乾封三年)即已有之,後來的寶意寺(俗稱上閣寺),即以后稷祠為中心改建發展起來的。此後,厲有修葺。到清雍正十一年(1733)《後志》記載:“殿三楹,四角垂檐,南向,殿前有碑,馬嵬閻鐸記”。

明、清數有修葺,每次立碑以記其事,碑文多言寶意寺“大唐創業天子(李世民)讀書處”,與《長安志》的“唐神堯(李淵)別宅”之說想吻合。李淵在武功的住宅有三處,寶意寺即其一,此宅系以后稷祠為中心所建,由此可知,后稷祠建於李淵之前。

喀山晚照曬書卷

喀山廟位於縣南二里漆水河畔東崖上,此地理位置奇特,居高遠望西山,有夕陽重現之景觀,傳說唐李世民幼時在武功讀書,在漆水河摸魚嬉水,書沒入水中,夕陽落而再現,將書曬乾。簡介

喀山廟位於武功縣南二里漆水河畔東崖上,此地理位置奇特,居高遠望西山,有夕陽重現之景觀,傳說唐李世民幼時在武功讀書,在漆水河摸魚嬉水,書沒入水中,夕陽落而再現,將書曬乾。歷史記載

喀山晚照

喀山晚照歷史上,客山廟和蓮花寺一直是連在一起的,統稱為客山寺。這裡由來久矣,乾隆年間曾重修,迄今數百年,風雨飄搖,幾於傾圮,居人睹之怵然,遂廣為募化,時於當年春二月肇工,並依舊制葺之,兩月落成。新修的三間硬山式仿清建築雄居其中,新植的蒼松翠柏鬱鬱蔥蔥。蓮花寺僅殘存窯洞數孔,佛像數尊,亟待修葺。

科學解釋

真龍天子果然能呼日返起嗎?這顯然是傳說。但“客山晚照”的奇觀,卻是存在的。因為,客山正好面對沮河(湋河)出口,所以正當太陽接近北回歸線的那些日子裡,夕陽西下,被對面的岸峰遮擋之後,沮河出谷的豁口之處,自然還能露出一縷陽光,正好落在客山頂上,這樣青影紅光相映成趣便別具一番景象。絢麗的自然風光加上美妙的傳說,這就是千百年來縈繞於耳的“客山晚照曬書卷”的故事。東橋水波花柳顯

東橋水波

東橋水波上下坡口狹窄,坡長約700餘米,兩邊對峙的懸崖猶如兩扇大門,西寶公路從中間穿過,確有一人當關、萬夫莫開之勢。下了坡就看見漆水河從西北方盤繞至坡下,向南奔流而去。過了河,西行500餘步就來到武功舊縣城東門口。

二水塔影兩河灣

二水寺塔 二水寺塔

二水寺塔二水交匯於此,突兀的梁山向箭頭一樣形成夾角,在明萬曆三十一年(1603年),我縣游鳳鄉游鳳村的張汲(張鍊的孫子)請命於縣府,號召民眾集資在此修了一座磚塔,此塔為樓閣式七級八面,高約30米。

修建此塔有兩種說法:一說是武功縣多年來人才輩出,文章蓋世,唐有蘇瑰、蘇頲,宋有游師雄父子,明代狀元康海、張鎛、張鍊進士及弟,無不綻放著耀眼的光芒。後人為了祭祀文昌帝君,彰顯武功文才鼎盛,在梁山頂端修了一座形似毛筆的磚塔,遠遠望去,塔如一枝巨筆直指雲天,十分壯觀。

二水寺塔1957年5月31日被陝西省人民政府公布為重點文物保護單位。但可惜的是在動亂的七十年代被四七七處以某種藉口拆毀已盡,給人們留下了難以名狀的遺憾。

報本胡燕更奇觀

報本寺塔於武功北 報本寺

報本寺報本寺塔為樓閣式磚塔,七級八面,面闊4.7米,基地面積50餘平方米,高39.66米,第一層高十餘米,往上各層的闊面與高度逐級遞減。每層上檐呈疊梁式,柱額上置磚雕轉角,襯間排列斗拱。每層設三門,圓形券式洞門,真假相間,變化有序,塔身中空,施鏇木梯可登臨遠眺。塔勢雄偉,高聳雲空。每逢春季,總會飛來一群胡燕嬉戲於塔頂周圍,視為奇觀,人稱“胡燕朝塔”。

明嘉靖34年12月20日(1556年1月23日),華縣發生大地震波及本縣,報本寺塔被震裂縫寬一尺有餘、長數尺,後復原如初,人皆愕然,不知共由。1981年被列為省級文物保護單位。

地宮內共出土文物100餘件,主要有石雕彩繪須彌蓮花座、金棺、銀槨、盝頂銀函、金雙鸞五辨銀碗、漢白玉彩繪石槨、豹斑玉筒、白瓷淨水瓶、葫蘆形琉璃瓶、竹節瓷瓶、八棱形瓶、舍利子(41枚共重26.7克),銀方盒(重394.5克),一對銀鐲(64克),六塊水晶石、十一面銅鏡和數十枚銅錢等。這些文物的面世是繼扶風法門寺地宮出土文物的又一重大發現。

地宮文物出土,轟動國內外。原國家文物局局長呂濟民、文化部部長助理高運甲、陝西省省長侯宗賓、省委副書記牟玲生等,專程來武功視察,並作指示,國家和省、市拔專款依照原樣重修。

但由於各種原因,此名勝近年來無人觀光,已破敗不堪。