林彪

林彪林彪原名林育蓉。湖北省黃岡縣人。一九二三年加入中國社會主義青年團。一九二五年考入黃埔軍校,同年加入中國共產黨。一九二七年在國民革命軍葉挺獨立團任排長、連長。參加了南昌起義和湘南起義。土地革命戰爭時期,曾任中國工農紅軍第四軍營長、團長,第一縱隊司令員,紅四軍軍長,紅一軍團軍團長,紅軍大學校長。參加了長征。抗日戰爭時期,任八路軍一一五師師長。解放戰爭時期,任東北民主聯軍總司令,東北軍區司令員兼政治委員,東北野戰軍司令員,第四野戰軍司令員。中華人民共和國成立後,任中南軍區司令員,人民革命軍事委員會副主席,國務院副總理兼國防部部長,中共中央軍委副主席。一九五五年衩授予元帥軍銜。是第一、二、三屆國防委員會副主席,中國共產黨第七屆中央委員,第七、八屆中央政治局委員、中央副主席,第九屆中央副主席。“文化大革命”中與陳伯達、黃永勝、吳法憲、葉群、李作鵬、邱會作等結成反革命集團,同江青反革命集團互相勾結,有預謀地誣陷迫害黨和國家領導人,陰謀奪取黨和國家的最高權力。陰謀敗露後,於一九七一年九月十三日乘飛機外逃,在蒙古溫都爾汗地區墜機身亡。一九七三年中共中央決定開除其黨籍。一九八一年被中華人民共和國最高人民法院確認為反革命集團案主犯。

紅軍中迅速擢升

林彪1907年12月5日出生於湖北省黃岡縣一戶地主家庭。少年時期沉穩內向,善動腦筋。隨著“五四”運動的發生和各種進步思潮的興起,林彪逐步接受了新的思想。他於1923年加入了中國社會主義青年團,當時只有十六歲。十八歲時南下廣州,入黃埔軍校學習軍事,在這裡接受了馬克思主義理論,並加入了中國共產黨。

北閥戰爭開始後,林彪奉命參戰,北伐軍打到武漢後,他被派到國民革命軍第二十五師七十三團任排長。大革命失敗之後,在血雨腥風的惡劣環境中,林彪選擇了革命道路,他隨本部參加了南昌起義。

南昌起義的隊伍在南下途中失敗,隊伍多被打散。隨後,林彪參加了湘南武裝起義,並隨著武裝起義的隊伍上了井岡山,成為中央蘇區的開創者之一。

在井岡山的鬥爭中,林彪初任工農紅軍第四軍的營長、團長,因指揮作戰有方,提升很快,到1929年春,紅四軍主力轉戰於贛南、閩西時,升任第一縱隊司令員。隨著紅軍的發展和編制的擴大,1930年6月,林彪升任紅軍第四軍軍長,時年二十三歲。

林彪在毛澤東和朱德的領導下參加了中央紅軍的多次重大戰役,在征戰中其軍事才能進步很快,到1932年3月,他升為中央紅軍主力部隊之一的第一軍團總指揮,後來改稱為軍團長。林彪在指揮作戰時,善於打突擊。當一切布置停當,基本條件具備之後,就組織幾股部隊來個猛打猛衝,這種方式屢屢奏效。尤其是對於國民黨的雜牌軍和地主武裝,因其戰鬥力不強,官兵貪生怕死,遇到力量較強的部隊一衝就亂,一亂就敗。所以,林彪的突襲戰術經常得手。他本人也隨著勝仗的增多名聲漸大並迅速提升。他任軍團總指揮時年僅二十五歲。

林彪在殘酷的鬥爭環境中其思想也發生過動搖。曾經發出過“紅旗到底能打多久”的議論。對革命的前途持悲觀態度。為此毛澤東專門寫了《星星之火可以燎原》一文批評這種思想。儘管發生過動搖,但他還是在高級指揮員的位置上把武裝鬥爭堅持了下來。

從井岡山根據地的創立到紅軍被迫撤離中央蘇區,林彪始終在第一線堅持指揮戰爭。他參加了中央革命根據地的歷次反“圍剿”鬥爭,參加了紅軍長征。他率領的紅一軍團是長征的主力部隊之一。

長征途中的遵義會議,糾正了“左”傾路線,改組了中央政治局和中央軍委,由毛澤東負責軍事指揮。遵義會議後紅軍初戰失利,再加上許多幹部對紅軍繞著圈子走表示不理解,對比,林彪曾給中央寫信,建議由彭德懷出來接替毛澤東的軍事指揮權。此事受到毛澤東的嚴厲斥責。

林彪在中央革命根據地的鬥爭中,從排長逐步升為軍團長,並以此奠定了他一生的重要領導地位。

平型關揚名

紅軍長徵到達陝北之後,為了培養抗日軍政幹部,黨中央決定成立抗日紅軍大學,林彪出任校長兼政治委員。

全國的抗日戰爭爆發後,中國工農紅軍改編為國民革命軍第八路軍,下轄三個師,林彪任一一五師師長,是三位師長中最年輕的。紅軍改編為八路軍後,以師為單位分頭開赴抗日前線。一一五師奉命東渡黃河,到雁北地區阻擊日軍的進攻。

1937年8月,日本侵略軍占領平津之後,沿平漢、平綏、津浦鐵路長驅直入。9月中旬,西進日軍占據大同,其主力繼續南下。進占蔚縣、廣靈、靈丘的日軍第五師團主力企圖奪取平型關。為了配合國民黨第二戰區軍隊作戰,我八路軍115師在林彪、聶榮臻的率領下,進駐平型關東南的上寨、下關地區,待機殲敵。

到達預定地點之後,林彪反覆研究了雁北的地形和敵我雙方的力量對比,認為只能尋找有利地勢打伏擊戰,不能找陣地戰。經過對平型關一帶的地形偵察,最後確定利用日軍瘋狂而輕敵的弱點,占據有利地勢,設伏待敵,打較大規模的伏擊戰。

1937年9月22日,日軍第五師團一部由靈丘進占平型關北部的東跑池地區。八路軍前方總指揮部於二十三日命令我一一五師向平型關、靈丘間出動。一一五師接到命令後,林彪決定利用關溝至東河南鎮之間公路修在山谷中間的有利地形設伏待敵。決心下定之後,部隊於二十三日隱蔽進入平型關以東冉莊和東長城村待機。與此同時,派出騎兵營和獨立團向靈丘方向活動,鉗制日軍,以便保障主力的翼側安全。

9月24日,一一五師組織了營以上指揮員進行現場勘察,並作出了具體部署。是日夜晚,各部隊冒大雨向指定位置開進。25日拂曉,部隊全部進入設伏位置,完成了各項戰鬥準備。

9月25日晨,日軍第五師團第二十一旅團一部攜帶大批輜重沿靈丘至平型關的公路開進,日軍大搖大擺,根本不以為有中國軍隊敢於阻擊。上午七時左右,日軍全部進入一一五師設伏地區。指揮員當機立斷髮起進攻命令。一陣伏擊的槍彈,給敵人大量殺傷。隨後各團利用有利地勢發起衝擊。六八五團經激戰殲敵一部。六八七團切斷了日軍的退路。六八六團第一、三營與日軍展開白刃戰。日軍雖遭突然打擊,戰鬥力仍非常強大,還能組織起強大的火力進攻。我八路軍對日軍進行分割包圍,多次打退日軍突圍。東跑池方向的日軍回援被圍,被六八五團打退。戰鬥進行到十三時左右,被一一五師圍住的日軍全部被殲。但駐守團城的國民黨軍隊臨陣脫逃,給東路池一帶的被圍日軍留下了機會,使這部分日軍得以突圍逃走。

這次伏擊戰,由於部署周密,動員有力,指揮得當,所以打出了一個漂亮的殲滅戰。此戰殲滅日軍一千餘人,繳獲步槍一千餘支,輕重機槍二十餘支。擲彈筒二十九餘具,火炮一門,戰馬五十三匹,擊毀汽車百餘輛,馬車二百餘輛。

平型關之戰,是我八路軍挺進抗日戰爭前線後的第一仗,也是中國軍民殲擊日軍規模較大的一次。此戰之前,侵華日軍並未遇到什麼抵抗。他們把幾十萬華北國民黨軍隊驅趕得望風而逃。所以,平型關大捷意義非常重大。它打破了日軍不可戰勝的神話,打出了中國人抗戰的決心,打出了共產黨和八路軍在全國人民心中的威望。正是由於平型關戰鬥的意義重大而深遠,此戰在全國的輿論工具中成了重大新聞,被各報刊登載。林彪作為作戰的指揮官在黨內的影響更大,在全國也成了知名人物。

平型關大捷之後,林彪繼續率一一五師戰鬥在抗日前線。1938年3月2日,林彪率部行軍途經山西隰縣時,被閻錫山的晉綏軍哨兵誤傷。傷後護送延安休養治療,冬天赴蘇聯就醫,直到1942年初才回國。

解放戰爭中

毛主席和林彪

毛主席和林彪抗日戰爭勝利之後,我黨從華北和華東抽調十餘萬軍隊和地方幹部出關,擴展東北根據地。林彪受命出任東北民主聯軍司令員、東北野戰軍司令員和中共東北局書記等職。就在我黨向東北地區調集幹部和軍隊的同時,蔣介石在美國的支持下分海、陸、空三個層次向東北派遣軍隊。敵人在很短時間內就向東北調集了三十萬全部美式裝備的軍隊,後來軍隊數量增加到六十餘萬人。

中共東北局和東北野戰軍,執行黨中央“讓開大路,占領兩廂”的策略,放棄大中城市,下到農村搞土地改革,建立革命政權,發動人民民眾,壯大武裝力量。在形成穩定格局之後,東北野戰軍從北向南展開進攻。通過“四保臨江”扼制住了東北蔣軍的進攻勢頭,又經過1947年的夏季和秋季攻勢,開始大量地消滅敵人的有生力量。再經過1947年冬和1948年春兩個強大攻勢,國民黨軍隊退守到長春、瀋陽、錦州等大城市和十來個小城市。此時我東北野戰軍在數量上已超過了敵人。

在東北戰場上,林彪較充分地顯示出他的指揮才能。他總結出“一點兩面”“三三制”“三猛”等戰術原則。“一點兩面”就是在進攻敵人時集中力量突破一點,得手之後迅速擴大戰果,正面進攻與側面迂迴包圍、分割、穿插相配合;“三三制”即每班分成三個戰鬥小組,每個戰鬥小組三至四人,進攻時以小組為單位,隊形疏散可減少傷亡,容易聚攏便於形成戰鬥力;“三猛”即猛打、猛衝、猛追。林彪把複雜的戰術問題用幾個字簡練地概括,好學好記,便於推廣,這些戰術原則,在東北野戰軍中推廣很普通,套用也很廣泛。

林彪帶兵只管打仗,別的事幾乎不問。在指揮東北戰場的各戰役、戰鬥的過程中,林彪差不多終日倒騎著椅子面對牆上的地圖,長時間不許別人打擾,一個人面朝地圖觀察和思考。林彪布置戰役計算十分精確,可以說他精幹運籌。他不善於與別人交流和討論,而喜歡一個人默默地想。一旦他開口布置任務,那就是命令,別人只能是聽命和執行。他對戰場兵力的計算可以精確到一個營甚至一個連。他不打無把握之仗,每仗都留有餘地。在進攻時他要計算到有全勝的把握,在此基礎上還要留出退路。在遼瀋戰役中打錦州,儘管毛澤東發了數十封電報,但在沒有充分把握時林彪就是不下決心。有一次終於下了打錦州的決心,但當他聽說敵人又增調五個師的兵力增援錦州時,又把部隊撤了下來。

在林彪等東北野戰軍高級將領的指揮下,圍困長春,迫使蔣軍起義或投降,和平解放長春;強攻錦州,堵住東北蔣軍的退路,形成關門打狗之勢;攻占瀋陽,全殲東北蔣軍。我東北野戰軍發動的遼瀋戰役,歷時五十二天,以傷亡六萬九千餘人的代價,換取了全殲東北敵軍四十六萬人和解放東北全境的重大勝利。

遼瀋戰役結束,林彪與羅榮桓率部入關。進駐華北之後,與聶榮臻等共同指揮了平津戰役。平津戰役中最難打的是天津。林彪調集東北野戰軍的三十四萬人,由東北野戰軍參謀長劉亞樓蒞臨天津統一指揮。1949年1月14日發起總攻,激戰二十九小時,全殲天津守軍十三萬人,解放天津。切斷了傅作義的南逃之路,經過政治爭取,北平和平解放。平津戰役宣告勝利結束。以傷亡三萬九千人的代價,獲取了消滅和改編敵軍五十二萬人的重大勝利。至此,基本上解放了華北地區,使國民黨軍隊駐華北主力基本喪盡。

平津戰役結束後,東北野戰軍改稱為中國人民解放軍第四野戰軍。林彪率領這支部隊繼續南下,一直打到中南地區,並在那裡迎來了全中國的解放。

在解放戰爭的五年征戰中,林彪指揮大兵團作戰,其戰爭規模最大時可集結數十萬人。在數十次較大規模的戰役、戰鬥中,由於謀劃準確,決策果斷,指揮得力,再加上因新式整軍運動鼓舞起指戰員的高昂士氣,幾乎是每戰必勝。

林彪叛逃

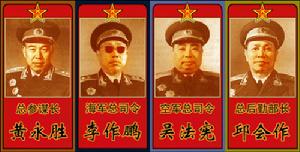

林彪的四大金剛

林彪的四大金剛中華人民共和國成立之後,林彪先後任中央人民政府軍事委員會副主席,國防委員會副主席等職。1955年被授予共和國元帥軍銜。在五十年代初期和中期,林彪由於身體等方面的原因,沒有擔任什麼重要職務,工作也不很積極。雖然他在十位元帥中是最年輕的,但由於健康狀況欠佳,一直比較消沉。

1959年廬山會議,彭德懷挨了整,林彪認為時機成熟,於是就殺上前台。不僅接替彭德懷擔任國防部長,而且擔任了中央軍委副主席並主持軍委日常工作。為了全面抓住軍權,他先後搞倒了總政治部主任譚政,又誣陷並搞倒了總參謀長羅瑞卿。“文化大革命”開始後,與陳伯達、江青等人勾結,排斥異已,殘害老幹部。藉助民眾運動,有預謀有計畫地迫害了一大批高級幹部。

林彪在不擇手段地迫害異已的同時,把自己的親信和走卒安插到軍隊的要害部門。讓黃永勝抓總參,邱會作任總後勤部部長,李作鵬去抓海軍,吳法憲抓空軍,再加上他的老婆葉群從中串連,結成反黨集團並控制了軍隊的主要機關。他們的目的在於篡奪黨和國家的最高權力。隨著鼓吹“天才”,高呼“萬歲”等陰謀被毛澤東識破和設國家主席議案被毛澤東否決,林彪及其集團意識到靠和平手段奪權已難能實現,於是決心發動武裝政變。1971年9月8日,林彪下達了殺害毛澤東的手令。陰謀敗露後,林彪與妻子葉群、兒子林立果於9月13日駕機出逃。逃跑途中在蒙古人民共和國的溫都爾汗地區機毀身亡。

叛逃真相

林彪機毀人亡的訊息傳出後,曾引起外界猜測紛紜,流言四起。有的稱飛機是被飛彈擊落,有的說飛機上發生過搏鬥,等等。事實真相到底如何呢?蒙古方面認為,該機是在沒有外來影響的情況下,由於自身不明的原因,進行緊急降落,試圖用飛機腹部著陸失敗;右翼撞地折斷,引起爆炸燃燒。據蒙方提供的氣象資料稱,9月13日凌晨2時,肯特省依德默格縣上空無風沙、無霧,只有二至四級的雲,能見度為50公里。這就是說:飛機失事地點上空沒有危險的氣象情況,從而可以排除飛機因自然氣象而失事的可能性。

使館在向國內寫的飛機失事報告中是這樣分析的:從周圍無高大目標,迫降場地選擇合理,著陸點到燃燒區有幾十米距離,以及死者軀幹燒傷不重,無高空摔折等情況看,飛機不象是空中著火爆炸,而是著地後爆炸起火。1972年5月,中央特偵組邀請有關方面專家,對飛機墜毀原因作了系統分析研究,得出了如下結論:飛機是有操縱地進行野外降落沒有成功而破碎燒毀。

為什麼說飛機是有操縱地進行降落呢?

首先,降落場地是經過選擇的。飛機本來是由東南向西北方向逃竄,而降落方向卻是掉頭由北向南。降落場是一片平坦的草地,降落條件較好。其次,飛行員作了野外降落的準備。從飛機機翼殘骸照片上,可以清楚地看出已打開了前開縫翼,這是著陸前必須進行的操作,而這種飛機的前開縫翼是靠機械螺鏇桿傳動的,只有人工操縱才能打開。起落架輪廊完整,沒有撞擊和嚴重磨損的痕跡,主輪胎也良好,這說明駕駛員沒有放下起落架。飛機是在有操縱的情況下,尾部先著地。現場約有30米滑痕是飛機尾部著地滑行的痕跡。機上掉下的第一批部件是安裝在尾部的中發動機底包皮和噴口等。地面無深溝,說明飛機不是大角度撞地或失速墜地,而是有操縱地著陸。

再次,機上人員似都做了降落的準備。每具屍體腕上都無手錶,腳上沒有鞋子,這是迫降前為避免衝撞扭傷而作的準備。飛機降落為什麼沒有成功?首先是降落的動作不正確,沒有做完,造成著陸速度過大。從殘骸照片著,減速板沒有打開,減少降落速度的反推力裝置也沒有使用,自然造成飛機著地時速度過快。這些工作程式在正常情況下應由副駕使員完成,但該機因倉皇逃竄,未上副駕駛員。其次,三叉戟是下單翼飛機,這種結構不利於野外降落。它的兩翼安裝在機身下部,機翼和機身腹部都有較大的油箱,在未放起落架著陸時,極易形成機翼、機腹同時著地,造成機翼折斷,油箱破裂,引起燃燒。

從飛機殘骸照片和步測示意圖看,左翼尖和中發動機噴口摔在一起,距飛機著陸地點僅160米,整個機翼也在180米處折斷。再次,降落地雖是地勢平坦的草原,但地面仍凹凸不平,這也是造成飛機降落後跳躍破碎的原因之一。飛機殘骸散布面積長約800米,寬為50米至200米,呈狹長梯形。據此分析,飛機是以較大速度先尾部著地,形成跳躍,然後兩翼折斷,機身呈圓筒狀帶慣性前沖,破碎解體,機上人員被甩出。在此過程中,油箱破裂,造成大面積燃燒。

飛機被迫在野外降落的主要原因是燃料不夠,難以繼續飛行。根據飛機的飛行高度和飛行時間計算,飛機在墜毀前,油箱中只剩下2.5噸左右的燃料,而其中一部分油還抽不上來,不能使用。這么點油在低空飛行時,最多還能再飛20多分鐘。加上飛機上沒有領航員,地面也沒有導航,又是夜間飛行,飛行員很難判斷當時飛機的精確位置,這也促使他不得不作野外降落。當時,飛機距溫都爾汗只有70公里,如果飛行員知道飛機的位置,去溫都爾汗降落的油是夠的。

是否象外電所傳,飛機墜毀前機上發生過搏鬥?根據對飛機墜毀現場和飛機殘骸進行的技術研究,以及對屍體進行法醫鑑定,沒有發現搏鬥的痕跡。九具屍體都沒有任何彈孔。幾具屍體部位的血跡,是飛機爆炸時撞傷和急速甩出時摔傷所致。外電傳林彪屍體有槍擊的“蜂窩狀窟窿”,純屬無稽之談。