畫家

畫家李近仁

畫家李近仁李近仁 1928年10月生,山東省微山縣人。幼入私塾,習練書法,先寫顏,後臨魏。1947年考入肖師,先後師從肖龍士、劉開渠學美術。1948考入華東軍大入伍。自1951年起任某團見習作戰參謀,作訓參謀。1958年轉業,從事教育工作,任聯校校長。1983年離休,開創地區性文史研究,編著有《微山湖區史綴》,已出版三冊,還編著有徐州、棗莊民國史《湖區八年抗戰》、《碧海忠魂》(已出版)、《韓莊文史志稿》(其中歷史人物部分之《劉安祺將軍生平》近由作家出版社出版)。現為微山縣書畫會員,山東省老年書畫研究會員,韓莊分會書畫院長。

兵工專家

人物履歷

1914年9月11日 出生於河北省磁縣。

1932—1937年 天津河北工學院,先高中部,後機電工程系。

李近仁就讀的西安東北大學校舍

李近仁就讀的西安東北大學校舍1937—1938年 西安東北大學電機工程系畢業。1938—1938年 重慶華聯煉鋼廠繪圖員。

1938—1944年 重慶21兵工廠技術員。

1944—1946年 美國阿伯丁兵工學校火炮系畢業。

1946—1949年 重慶21兵工廠工程師。

1949—1954年 重慶456廠(即原21兵工廠)工程師。

1954—1958年 二機部一局技術處工程師。

1958—1962年 包頭447廠總設計師,設計所第一副主任。

1962—1964年 北京三機部第一研究所第十一研究室主任、副總工程師。

1964—1965年 北京五機部機械科學研究院二處副處長。

1965—1968年 北京、包頭五機部第一研究所副所長。

1968—1968年 包頭國防科委第十一研究院1103所革命委員會副主任。

1968年6月 逝世於內蒙包頭市

生平概況

李近仁家鄉河北省磁縣

李近仁家鄉河北省磁縣李近仁,又名李一冬。1914年出生在河北省磁縣馬頭鎮一個農民的家庭。幼時家境貧寒,直至9歲才進入國民國小開始讀書。舊社會封建勢力的猖獗對李近仁日後的成長有著深刻的影響,他深感要在社會上有立足之地,唯有奮發讀書,學好本領,方能有所作為,有所成就。

在李近仁12歲時,其父與其兄經商,買了一台軋花機在鄉里開起了軋花作坊。李近仁對原始而古老的軋花機產生了濃厚的興趣,這與以後學習工程技術關係很大。

1930年,李近仁在河北保定六中讀書時,經同鄉介紹,參加了黨的外圍組織——全世界社會科學家大聯盟(以下簡稱“社聯”)。“社聯”的主要任務是:“以正確的言論來駁倒一切非馬克思列寧主義的理論,建立應有的新道德,不談有害革命的議論”等。所做工作有:散發傳單,找學生宣傳革命理論,到街上或農村寫標語,找農民談話,要他們起來反抗高利貸等。不久,因參與學潮,李近仁被迫離校。

由於國民黨特務的追捕,他於1932年離開保定去天津河北工學院高中部上學,從此,與原組織失掉了聯繫。

“七•七”事變前夕,李近仁從天津轉到西安,上了東北大學,1938年6月畢業。畢業後在重慶華聯煉鋼廠和重慶21兵工廠工作,於1944年赴美國留學。留學回國後1947年在重慶21兵工總廠動力所任工程師至新中國成立。

李近仁設計的火炮

李近仁設計的火炮1947年在21兵工總廠動力所任工程師時,有一名工人,訂了一份《新華日報》 ,被稽查發現弄到總廠大隊部,他對這位工人說:“如果稽查要關你,就給我來封信。”後來稽查沒有關該工人,只好開除了事。一些老工人說,李近仁當主管員,沒有罰過工人,對工人比較好,他敢於主持正義。在舊社會兵工廠的稽查,誰見了也得禮讓三分,他敢於出來講話,實在要有一點膽量。訂《新華日報》,是很危險的,輕則扣上紅帽子,重則就是政治問題,弄不好還有可能坐牢的,在那樣的情況下,他表明自己的意見,這要有多么大的勇氣和智慧。

岸炮設計師

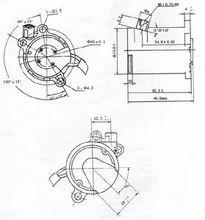

李近仁設計的渦輪發電機草圖

李近仁設計的渦輪發電機草圖1962年1月至1967年12月,在擔任國家重點急需項目雙130毫米岸炮總設計師時,他開創了一個大型複雜的兵工系統產品一次性論證、設計、試製、試驗、定型、生產、列裝成功的範例。岸炮系統由火炮、炮車、火炮隨動系統、坑道彈藥室、輸彈設備、雷達、指揮儀、三米測距機、中央指揮鏡、瞄準具等組成。岸炮全重80餘噸,是一個十分龐大的產品。在研製過程中,他親自審定近1萬張圖紙技術資料,帶領技術骨幹下部隊調查研究。在此基礎上他又主持岸炮全系統的設計工作,並解決了試製工作中的關鍵問題。同時還參與了岸炮系統配套產品的選型工作及靶位的選擇工作,和有關科技人員一道去靶場實地察看,從試驗安全絕對可靠的前提出發,制定出試驗大綱,圓滿完成了試驗任務。1967年10月至11月,由國家靶場主持對岸炮系統進行了設計定型試驗,經過考核,達到了設計定型要求。為軍隊提供了一項重要的武器裝備。該項目1986年12月,被評為部科技進步一等獎,又於1987年7月,獲國家科技進步二等獎。

質量第一

李近仁對技術工作是嚴肅認真的。不論是搶修發電廠,還是處理7.62毫米重機槍生產中的技術問題,或是解決雙130毫米岸炮設計、生產中的關鍵,始終牢牢掌握質量標準。

重慶解放以後,1950年在456廠搶修國民黨撤退時破壞的1250千

李近仁設計的重機槍

李近仁設計的重機槍瓦渦輪發電機,他擔任該項工程的主管工程師。由於他對發電機的設計、製造、安裝、調試具有較豐富的經驗,再加上能與參加搶修工程的技術人員、工人結合在一起,在時間短、要求急、器材缺乏、條件艱苦的情況下,經過連續三個月的奮戰,恢復了發電,為工廠開工提供了動力。對恢復發電和恢復生產,他是有功的,因而受到民眾與軍管會好評。

為解決發電廠新安裝的2000千瓦渦輪發電機開車後產生間歇性不規律的振動問題,他經常在現場觀察,和技術人員、工人一起找原因,裝了拆、拆了裝,反覆檢查了四個多月,終於找出振動的主要原因,是發電機的自然振動頻率與發電機額定轉速頻率相同或接近發生共振而引起。也就是說,渦輪機臨界轉速接近於額定轉速所產生,而在其它地方裝有相同類型的發電機,開車也產生振動,因此,認定是設計上帶來的問題。當然安裝不好,也會使其振動加劇,同時根據軸瓦研磨痕跡,適當進行刮研之後,基本消除振動,投入正常運轉發電。此間,李近仁對機件振動學等書籍,渦輪機構造及防止振動方法,作了長時間的研究,為以後解決類似問題,既充實了理論基礎,又取得了實踐上的經驗。

1952年,在456廠技術科擔任主任工程師期間,為確保產品質量,從嚴掌握7.62毫米重機槍的各項質量標準,他是主要的把關者。為不折不扣的掌握產品性能,他堅決貫徹要六試六定。六試是:試圖紙、試技術條件、試工藝規程、試刀夾量具、試人員、試設備。六定是:定圖紙、定工藝、定工裝、定設備、定人員、定操作規程。

開始時,7.62毫米重機槍在生產中,曾先後出現過槍管壽命等幾個大的質量問題,影響生產,影響交驗。所以,解決槍管壽命等問題,成為工廠生產中的關鍵之關鍵。為此,工廠組成攻關組,李近仁為主要成員。從槍管材料成分、材質處理、機械加工、鍍鉻規範等層層檢查把關,建立嚴格的操作規程,一絲不苟的按圖紙資料辦事,使槍管壽命有所提高,但仍不穩定。攻關組認為:槍管壽命與槍管內膛光潔度有密切關係,拉線機拉出線膛光潔度不好,直接影響鍍鉻層的附著力,影響鉻層不均,進而影響到槍管壽命。為解決這個問題,決定改拉線為擠線,為此工廠設計了一台擠線機,投產以後,不但提高了槍管內膛光潔度,而且由於擠線,還提高了材料強度。並由此帶來這道工序的產量成倍上升,消除了長期卡脖子的壓力。這種槍管的壽命,經過技術攻關和反覆試驗,均達到或超過技術條件的要求,解決了工廠的重大技術關鍵。

在擔任雙130毫米岸炮總設計師時,面對該炮共有零件1萬2千多種,數量10萬多個、圖紙資料1萬6千餘張。如此複雜的一個系統產品,如何把住質量關,關鍵要有一套行之有效的技術組織來保證。為此,李近仁決定建立各級技術責任制度。在大型配套產品上,如雷達、指揮儀等設主任設計師;在各重大組件上,如炮車、隨動系統等設主管設計師;在各零部件上設設計師。從而使設計師的職責制度化、規範化,把保證質量的擔子,放在各級設計師的身上,以促使他們各盡其責,保證質量。

雙130毫米岸炮的圖紙下到工廠試製以後,成立以各主管設計師參加的技術組,深入車間幫助解決試製中的技術問題。李近仁指示組長每20天向他匯報一次情況,並要求將生產中出現的問題,寫成技術卡片,指派室技術副主任組織力量解決。

在總設計師辦公室設秘書組,主要是收集了解設計、試製、試驗中的情況。準備和整理會議檔案、匯報材料,幫助總設計師催辦工作、聯繫工作等。由於有以上一套質量保證系統,才使該武器系統順利完成設計、試製、試驗、定型、生產、列裝的任務。

李近仁對技術工作認真負責,業務精益求精,做為一個總設計師,工作不浮在上面,而是深入到科技人員中去,幫助和指導設計。他對一些重要公式的計算結果,親自進行校核,一些重要數據,都要親自核算。

培養人才

李近仁對培養青年科技人員是很重視的。在7.62毫米重機槍試製生產時,參加工作的各專職技術員,大都很年青,沒有搞過一個完整產品的試製經驗。因此,提高專職技術人員的技術水平,儘快掌握全套圖紙資料的技術,是一個十分重要的問題。方法是組織專業講課,也組織一些工程師,向廠的老廠長講產品性能、結構以及生產知識等,以便從上到下在產品質量要求上,樹立起堅強的質量意識,這些都收到一定的成效。另一個方法,就是對專職技術員提出的各種問題,特別是涉及圖紙資料修改問題,從不輕易放過,逐個審查。這對技術人員提高很快,也培養了青年人凡事要認真,技術要過硬的思想。

在雙130毫米岸炮系統任務中,主管設計師一級的技術骨幹,絕大部分都在二十七八歲左右,多數人也未參加過一個完整產品的設計與研製,經驗和實踐都是不多的,但他們的專業理論基礎紮實,又朝氣蓬勃,好學上進。李近仁看到了這些方面,就充分利用他們的長處,在大膽使用他們、信任他們、支持他們的同時,在技術工作上交方法、交原則、交自己的心得。如告訴設計人員,在什麼樣情況下,組件、部件、零件的安全係數取多大恰當,結構如何估算等。如發現設計有錯誤,計算上有問題,就告訴設計者,問題出在那兒,在哪一本書上,哪個公式,甚至在那一本書的哪一頁上有解決這個問題的方法等。他還特彆強調:一個好的設計師,必須對熱處理要精通,產品的零部件選用什麼材料恰當,要了解。其次,還要具有豐富的工藝知識。這些方法和心得,是實踐經驗的總結,因而對科技人員提高很快,而大家聽了又覺得十分親切,大有良師益友之感。

在抓技術培養中,為提高科技人員業務素質,自編講義,發給大家學習,並親自向大家講授專業課程。

對科技人員的基本功,也很強調。除要求掌握和熟悉基本計算公式外,還要在繪圖上、寫仿宋字型上下功夫,做一個合格的設計師。

對學校畢業新分配來室工作的學生,也很關心,不管人數多少,那怕是一個人,李近仁都親自向他們介紹雙130毫米岸炮情況。同時結合產品進行愛國主義和戰備教育,並要求新來同志和全室同志一起,儘快把產品研製出來裝備部隊,為國家爭氣,為民族爭光。

總之,李近仁在培養青年一代上,是盡心盡力的,真正起到了傳、幫、帶、引的作用。通過7.62毫米重機槍的試製、生產,雙130毫米岸炮的研製,培養出了一大批科技人才,他們後來大都成為各個方面獨當一面的技術骨幹,有的走上了技術領導崗位,大多數人擔負課題、項目負責人,並取得不少成果。在回憶這些往事時,當年在他領導下工作過的青年人,雖時過二十餘年,仍都以十分感激的心情,緬懷自己在工作上、學習上、思想方法上幫助過自己成長的良師。有的青年科技人員感慨地說:“我們從李總身上,吸取了許許多多的教益,我們對他的感情,完全超出了同志之情,而是一種晚輩對長輩的感情。”

如以同級同輩來講,雙130毫米岸炮系統的總工程師與兩位副總工程師之間,都是交往很深的摯友。碰到工作上的問題,採取討論的方式,協商的辦法加以解決。他們一見面便無話不談,親如家人,常常因一個笑話,鬧得開懷大笑,滿堂春風。

1968年6月,厄運降臨到李近仁的頭上,被扣上種種莫須有的罪名,含冤去世。黨的十一屆三中全會以後,撥亂反正,於1978年12月,他的問題才得以平反昭雪。他雖是從舊社會過來的一位老工程技術人員,自參加革命工作以後,一心為實現祖國的國防現代化,努力工作,無私奉獻。他的一生是把畢生精力奉獻給人民的一生,是正正直直、光明磊落的一生。