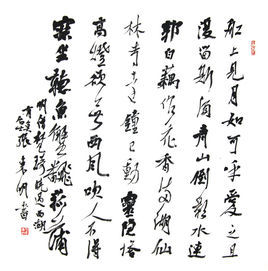

作品原文

西湖

西湖青山倒影水連廓,白藕作花香滿湖。

仙林寺遠鍾已動,靈隱塔高燈欲無。

西風吹人不得寐,坐聽魚蟹翻菰蒲。

作品鑑賞

杭州西湖從唐、宋,尤其是經白居易、蘇軾等文豪全力治理和反覆吟誦以來,即成了飲譽天下的一處山水名勝。宋代晁沖之甚至說,“不到西湖暑山色,定應未可作詩人”(《送人游江南》)。因此唐宋以來的歷代文人墨客,無不以游西湖為人生一大樂事,相繼留下了爭奇鬥豔的詩詞歌賦作品;即使遁匿人世、追求空無的僧人釋子,也不例外。

這首七律詩的作者就是一位高僧,原居海鹽(今屬浙江)天寧寺,明初應徵至京,建法會,賜座第一。他當年乘舟曉過西湖,就為眼前的迷人景色所吸引,以致曉不能寐,盤桓久之,愛不忍去。首聯寫湖上晨光初露,一彎明月尚未隱去,近在咫尺,令舟中人似覺可呼,留戀不捨。次句化用古詩(蘇李詩)“長當從此別,且復立斯須(一會兒)”,表達出一種臨別不忍去的感情。元人散曲云:“蘭舟直入空明鏡,碧天夜涼秋月冷。天,湖外影;湖,天上景”,(劉時中《中呂·山坡羊·侍牧庵先生西湖夜飲》)可見西湖之月的清澄可愛,那懸於碧空的明月映在水中,簡直使人辨別不出是湖還是天,是月還是影。略有區別的是,劉氏當時是夜,而梵琦過西湖時值清晨,故於湖天一色。月影莫辨的朦朧之外,他已能清晰地見到倒映於水中的青山和城廓了。頷聯出句即寫水中所見之山影。水涯所連之城廓,這是由視覺入手;對句復及湖上白藕紅荷,以及蕩漾於湖面的陣陣清香,由所見兼帶嗅覺,西湖晨景的秀麗、清新已從字間溢出。

頸聯轉從聽覺落筆。仙林寺在城中安國坊,是建於公元1162年(南宋紹興三十二年)的一座著名僧寺。詩人乘舟曉過西湖,漸漸離寺遠去,這時隱隱傳來了寺內晨鐘的撞擊聲;而靈隱寺塔上的燈火,也在朝霧晨曦中變得若有若無了,詩人的行文於是又在不知不覺中回到了視覺領域。這一聯寫景,除了緊扣“曉”字、突出視聽中的時間感受外,還富有一種舟行湖上漸去漸遠的動感:那鐘聲,那燈光,無不是在暗示聽和見的空間距離的不斷擴大。從末聯“西風吹人不得寐”的描寫來看,作者是被深深地打動了。表面上他“不得寐”的直接原因是“西風吹人”,可這只是虛寫,真正的原因則是西湖晨景之美,使人賞之不足,棄而安眠。這是詩人常用的欲擒故縱法,在外表的游離漠然中深藏執著熱烈。結句“坐聽魚蟹翻菰蒲(兩種淺水植物)”也只是客觀狀寫,但魚、蟹在長滿菰蒲的淺水裡不住翻騰的動景,卻傳出了他內心的不平靜。其中“西風”既應合“白藕作花”點明季節,又為“魚蟹翻菰蒲”巧作襯墊,使全詩籠罩在一片秋晨的清氣之中。

此詩寫景淡雅清曠,風格疏朗質樸,頗可見釋子風範。同樣的自然景物在不同人的筆下,會有各異的情態。以西湖而言,從蘇軾的“欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜”(《飲湖上初晴後雨》)中看到了她的嫵媚;從柳永的“重湖疊讞清嘉,有三秋桂子,十里荷花”(《望海潮》)中看到了她的妖艷;而從梵琦這首詩中,則看到了她的清曠――儘管它遠不能與蘇詩柳詞相媲美,但還是抓住了西湖的一個特色而融入了自己的真實感受,這才是最為重要的。

作者簡介

梵琦(1296—1370)元代僧人。字楚石,小字曇曜,俗姓朱,明州象山(今屬浙江寧波)人。9歲出家,16歲受具足戒於杭州昭慶寺。22歲時,為道場寺侍者,又典藏鑰。一日,閱《首楞嚴經》有省,惟但通文意,猶膠礙於名相。後能究徑山之元叟行端,初仍群疑塞胸,時逢莫宗招善書者,師應召書經。一日,聞西城樓上鼓鳴,始徹悟。遂嗣元叟禪師之法,時師年29歲。其後歷住海鹽福臻寺、天寧永祚寺,杭州鳳山報國寺、嘉興本覺寺。公元1347年(至正七年),帝賜號“佛日普照慧辯禪師”。公元1357年(至正十七年)住報恩光孝寺。公元1359年(至正十九年)退隱永祚寺,於寺西側築居,自號西齋老人。公元1463年(至正二十三年),再住永祚寺,未久即退隱,專修淨業。定中見大蓮華充滿世界,彌陀在中,眾聖圍繞。作懷淨土詩傳於世,名《西齋淨土詩》,蕅益大師收詩於《淨土十要》中,並作《西齋淨土詩讚》云:“稽首楚石大導師,即是阿彌陀正覺。以茲微妙勝伽陀,令我讀誦當參學。一讀二讀塵念消,三讀四讀染情薄,讀至十百千萬遍,此身已向蓮華託。亦願後來讀誦者,同予畢竟生極樂。還攝無邊念佛人,永破事理分張惡。同居淨故四俱淨,圓融直捷超方略。”公元1368年(洪武元年),師被詔入京,說法蔣山。尋復應詔者再。公元1370年(洪武三年)秋,詔向鬼神情狀。師館天界寺,集經論成書。將入奏,示微疾。越四日,具浴更衣,書偈曰:“真性圓明,本無生滅。木馬夜鳴,西方日出。”謂同召僧夢堂曰:“吾行矣。”問:“何往?”答曰:“西方。”噩曰:“西方有佛,東方無佛耶?”師即厲聲一喝而化。世壽75歲。闍維,齒、舌、數珠不壞。著有《楚石梵琦語錄》20卷、《西齋淨土詩》3卷、《北游鳳山西齋》三集、《和天台三聖詩》、《上生偈》等傳世。