古塔傳說

文祥塔

文祥塔老作家姚益強先生曾在《文祥塔傳奇》一文中這樣寫道:“名塔——文祥塔矗立於主城區南岸的塗山之麓,興建於明嘉慶年,竣工於38年,歷時16年。塔高七層,磚石壘砌,巍峨入雲。從下到上,逐層收攏縮小,層周有外突觚稜翹角,塔內構築盤鏇而上的石階,可達塔頂,每層鐫刻佛像,洞開小窗,可以縱目遠眺,山川秀色,鱗次屋宇,盡收眼底。”從中可以看出文祥塔的宏偉和壯觀。20世紀80年代末的孟秋時節,有覺林寺的居民偶然發現古塔頂端有青煙冒出,開初並未引起注意,後來越看越感到奇怪。

文祥塔

文祥塔這塔年深月久,其大門總是被一把大鐵鎖鎖住,長期以來,既無人居住,也沒有香火,那來的煙呢?更讓人稱奇的是,這煙,十分準時,每天早晨7點30分和傍晚8點20分,塔頂便會準時冒煙。那煙,開始顏色很淡,需十分注意才能看見,隨後由淡轉濃,漸漸清晰,形成的煙也越來越多,婉若幾百支香捆在一起點燃後冒出的裊裊青煙。有時還同時從頂端冒出幾縷粗細不同,形態各異的煙,有的成柱狀,扶搖升騰;有的成網狀,遮住了一小片天空。那煙,在塔頂上空明滅幻變,飄忽不定,呈現出前所未有的神奇景象,讓人浮想連翩。若遇有風,煙從塔剎逸出後,便隨風飄散,若遇陰天或小雨天氣,塔剎冒出的煙則更多更濃。

文祥塔

文祥塔於是,少數迷信者悄悄燒香磕頭,頂禮膜拜,求菩薩保佑,乞消災免禍。幾天后,下浩地區許多人都親眼目睹了這一神奇現象,並一傳十,十傳百,越傳越遠,越傳越神,越傳越離奇。先是相鄰地區海棠溪、南坪、黃桷、彈子石的人聞訊而來,後來連大興場、長生橋、南泉、李家沱的人也風塵僕僕地趕來,再後來連渝中區、沙坪壩、江北、北碚等區、縣的人也乘船坐車,不辭辛苦,專程前來觀看。

每到晨、昏時候,塔下空地和公路兩側,還有周圍房屋的樓頂窗前,以及山坡上都密密麻麻地站滿了人,不少人還帶瞭望遠鏡,爭睹這難逢的奇觀。據我粗略估計,最多的時候,圍觀的民眾,多達一兩萬人。人們邊看邊議論,各種猜測、謠言遂起於大街小巷,相傳於萬門千戶,成了當時百姓們的熱門話題。

古塔介紹

文祥塔

文祥塔南宋時,安撫使馬楫於乞食群丐中尋得老母,為此於紹興十八(1148年)建塔,明弘治年間、清光緒四年、1985年三次維修。塔坐西向東,磚石結構,雙檐七級樓閣式,通高33.2米。塔身呈八邊形,層層上收,八角七級重檐,第二層檐下塑有重獸類,第七層檐上有鍍銅力士。107級踏道經塔心盤鏇至頂,塔內90龕256尊深浮雕石刻造像,人物線條流暢,栩栩如生。塔基為八邊形,邊長4.1米。底層高4.5米,檐下磚砌仿木斗拱,第二、三層檐下有負重鳥獸類雕塑,保存完整。塔為瀘南安撫使馮楫為報母恩而建。建於城中心的古塔,具有鬧中取靜的特點。塔周圍現闢為廣場,面積2.8萬平方米,投資4100萬元。塔內有“之”字形梯階通塔頂,

文祥塔

文祥塔明弘治年、清光緒四年。座西向東,磚石結構,雙檐七級樓閣式,通高33.2米,通體白色,塔頂有覆盆,塔剎為銅鑄寶頂,塔身呈八邊形,層層上收,107級踏道經塔心盤鏇至頂,塔內90龕256尊深浮雕石刻造像。塔基為八邊形,邊長4.1米,底層高4.5米,檐下呈磚砌仿木斗拱形,底層面積81.2平方米,第二、三層檐下有負重鳥獸類雕塑,保存完整。

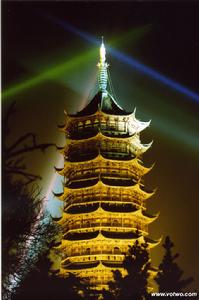

1983年、1989年以及2001年均有維修。2000年至2001年拆除了文祥塔周圍破舊建築,翻新了塔身,安裝了夜景燈,擴建了廣場綠地,新建了音樂噴泉,成為鬧市區的一大文物景觀,也是各種公益活動和休閒遊樂的好場所。夜間在夜景燈的映射下,塔身通體晶瑩剔透,蔚為壯觀。

文化傳承

文祥塔方丈

文祥塔方丈2004年江澤民主席視察文祥塔時指出:“禪宗文化也是中國傳統文化的組成部分,要好好繼承和發揚。”堅持叢林規制,用功辦道的同時,大力弘揚優秀的禪宗文化。幾年來,相繼編撰出版了《新編通志》 、 《史略》 、 《禪研究》 、 《拈花笑處》等書籍,舉行了禪宗學術研討會、寺藏文物精品展、名家書畫作品展、禪宗歷史源流畫展等多項活動,集中向社會宣傳展示佛教和禪宗的悠久歷史與優秀文化,取得了良好的效果。2006年與浙江省民宗委、省佛教協會、浙江電視台聯合舉辦了“重走唐僧西行路恭請《六祖法寶壇經》赴印度供奉”大型國際文化交流活動,為“中印友好年”增添了濃墨重彩的一筆,取得了巨大的反響。促進了中印兩國之間的民間交流,意義深遠。

2007年9月12日,第一屆禪宗文化節在南華禪寺開幕, 《禪和之聲》大型禪音樂晚會讓大眾領略了禪宗文化之深之美。成功舉辦了兩屆主要面向在校大學生、企業青年管理人員等人群,以“禪悅人生,和諧社會“為主題的“禪悅行”夏令營,,進行佛教禪宗文化思想理論的學習、探索,感受體驗叢林生活,緩解因激烈的社會競爭帶來的精神壓力,培養和樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀,學會關注社會、關愛他人,學會感恩。

相關古塔

報恩寺塔

報恩寺塔報恩寺塔,坐落在南京中華門外的故長乾里。明永樂十年,明成祖朱棣為紀念生母女貢妃,費時近二十年,在此建造了大報恩寺和九級琉璃寶塔。大報恩寺塔曾經被稱為“中國之大古董,永樂之大窯器”,外觀全部是白瓷磚和五色琉璃瓦。大報恩寺塔極其雄偉壯觀,永樂皇帝封它為“第一塔”,歐洲人稱之為世界奇觀。

大報恩寺塔這一中國歷史上舉世無雙的琉璃寶塔在金陵城外雄峙了四百多年,直到18跳水奪金諾基亞贈票南加大全球EMBA開學全國偶像歌手大賽E歌時代來臨了!56年毀於太平天國戰火。只剩下一塔頂盤和若干琉璃瓦構件。

如今只有從明代詩人的作品中可以遙想當年報恩寺塔的風華。如黃之雋的《登報恩寺塔絕頂》寫登臨大報恩寺塔所見,該塔高一百餘米,比如今南京大多數高層建築都要高,詩中所寫“到眼無埃土益,蒼茫入素秋。萬家斜照外,千古大江流”的情景和當代南京人登上金鷹、商茂看到的景象是一樣的。

相關文章

文祥塔

文祥塔說文祥塔是驚世艷姝,絕不恰當,只所以用這個比喻,是為了加強與拙劣畫師的對比。其實第一眼看到文祥塔想的倒是“幽谷佳人”。縣城本就座落在山間盆地中,而文祥塔又位於縣城的邊緣,於鬧市相距甚遠,南門溪更是將她與塵俗隔絕了。清清的溪水在她的腳邊淙淙流過,她靜靜地站在溪邊,眉眼之間從容而平和,即便在溪的對面寥寥地站了幾個人默默地注視著她,她不會因為有別人的關注而一揚眉稍作以回應,當然更不會在唇齒間發出隻言片語。她還是在漠漠地注視那水中自己的倒影,傾聽溪水撥弄山石的清音。

文祥塔

文祥塔也許你此時正想著遠在他鄉的情郎,可是當初為什麼要放手呢?是因為邊塞烽火,使得他只能倚馬回首,寄思明月?我知道你的纖纖十指,無力挽住他不羈的靈魂,他就好比你腳下淨澈的南門溪,你的倩影,你的深情,都不能使這溪水稍稍停下……鬆開手,他走了,你愁腸百結,幾百年後身化為塔,思淚成溪。

要不然你定是仙女下凡,所以你把靈魂的神龕背在身後,你的家就是塔坪寺。我進去看過,你的家是那樣的簡約而樸素,沒有嬉鬧的香客,沒有功利的喧囂,我只看見了幾點香火在空寂的供台上隨意地畫著誰也不認識的梵文寶篆,可能這類梵文只有你才會懂得。

文祥塔

文祥塔如果洛河中真的有神女在凌波微步,而你就是南門溪邊守望千年的遺世佳人;如果曹子建現在可以見到你,一定會為你寫一篇遑遑大賦,而我面對著你只能用我淺稚的目光仰視你。我無力將你的裙服描繪得更美麗。用“羅襪生塵,裙袖生香”來描寫嗎?不行,你已經出世,你不染半點凡俗的塵埃。用“痴守千年,望斷秋水”來描寫你的情愫嗎?也不行,你已經慧根澄澈,不再探問“情為何物”這千古謎題。可是還有什麼可以傳達出你的形神?雖然我用我的手觸摸過你,我用我的心試圖貼近過你,而你卻不能給我一個答案。可能你根本就無需他人的膜拜。