放礦

正文

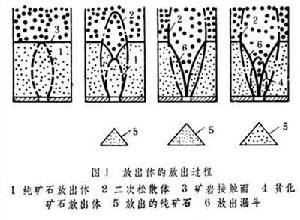

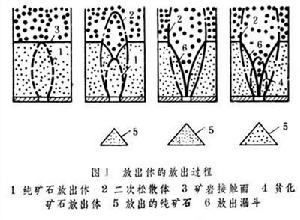

崩落採礦法中採下的礦石在崩落圍岩覆蓋下放至出礦巷道的流動過程和放出作業。隨著分段和階段崩落法的廣泛套用,20世紀40年代蘇聯學者首先提出放出體概念,50年代提出橢球體放礦理論,60年代套用振動放礦技術。20世紀60年代以來,許多國家都在利用物理模型法、數學分析法和電子計算機模擬法研究放礦問題。放礦研究的主要問題包括:崩落覆岩下放礦的礦岩運動規律、放礦過程中礦石損失和貧化的機理及降低損失、貧化的技術措施(見貧化率、回採率)、優選崩落採礦法的合理結構參數和放礦制度、研製高效率放礦設備等。自崩落礦塊底部的一個放出孔放礦時,放出的崩落礦岩原來占據的空間,叫做放出體。因其形狀類似幾何學上的截頭鏇轉橢球體,所以也稱放出橢球體(圖1)。放出體表面上的顆粒,在某一間隔時間內,隨機地先後到達放出孔。在放出過程中,放出孔上面的鬆散崩落礦岩發生二次鬆散。二次鬆散體隨礦石放出而擴大,其形狀也類似截頭橢圓體,故稱鬆散橢球體。它的體積約為相應放出體的體積的15倍。在放出過程中,鬆散體內的礦岩接觸面逐漸彎曲呈漏斗形。純礦石放出體內的礦石全部放出時,彎曲的礦岩接觸面的最低點正好到達放出孔,這時形成的漏斗形接觸面,稱放出漏斗。再繼續放礦,將放出貧化礦石。無底柱分段崩落法,自回採進路端部放礦,基本符合單放出孔放礦規律,但是,崩落礦岩的運動受端壁影響,放出體形狀發生畸變。

放礦

放礦貧化開始後,放出礦石的品位逐漸降低。放出礦石品位達到截止品位時停止放礦。如礦岩接觸面是水平和垂直的,可用計算法確定礦塊的最優放礦制度和結構參數。礦岩接觸面的形狀比較複雜時,需用模型試驗法對比幾個方案,然後擇優選取。近年正試用電子計算機模擬和解析計算法來解決這類問題。

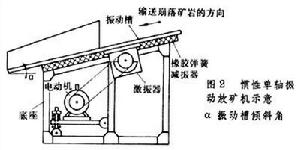

70年代中國非煤礦山推廣使用振動放礦機放礦。常用的是慣性單軸振動放礦機。這種振動放礦機由振動槽、激振器、減振器、電動機和底座等組成(圖2)。

放礦

放礦振動放礦能顯著提高出礦強度,增大放出孔的有效寬度,減少放出孔中的堵塞頻率,還可增大放出體體積,改善礦石損失和貧化指標。它的缺點是安裝和拆卸設備的工作量大,設備費用高。

參考書目

王昌漢主編:《放礦學》,冶金工業出版社,北京,1982。