抗拉試驗

正文

測定金屬力學性能的重要方法之一。從古代起人們就曾用原始方法和設備檢驗金屬的力學性能。至17世紀中葉,伽利略、胡克等都曾對金屬力學性能的理論研究和測試實踐作出貢獻。1865年英國設計並組裝的 300噸臥式拉-壓試驗機,用以取得金屬強度數據。以後許多國家相繼製成各種類型的萬能試驗機。從20世紀70年代開始,電子型自動化拉力試驗機獲得廣泛採用。性能指標 常溫下金屬抗拉性能通常包括抗拉強度(σb)、屈服強度又稱屈服點(σs)或規定屈服強度(σ0.2)、伸長率(δ)和斷面收縮率(ψ)四個指標(判據)。前二者稱為強度指標,後二者稱為塑性指標。所謂強度系指試樣受軸向拉伸負荷(P)過程中任一瞬間,金屬抵抗變形或破斷的能力,一般以原單位橫截面積(F0)上所受的力(kgf/mm2)表示即σ=P/F0;而塑性則為試樣經拉伸到破斷後,以百分數(%)表示的標距的伸長率和斷裂處原橫截面積的縮減率。

金屬抗拉強度還包括彈性模量 (E)、比例極限(σp)、彈性極限(σe)和破裂強度(σk),E為拉伸曲線上彈性部分直線段的斜率,σp等於拉伸曲線上直線段終結或金屬開始塑性變形時的應力,σe一般規定為試樣經拉伸到殘餘伸長達 0.005~0.05%時的應力,σk是試樣破斷負荷(Pk)除以縮頸處最小橫截面積之商;一般以金屬屈服強度作為構件設計的依據。σp由於不易精確測定,已逐漸被淘汰而為σe取代。

拉伸曲線圖 可用金屬拉伸曲線圖來闡明抗拉試驗的全過程,圖1a和b分別代表無顯著屈服現象和有顯著屈服現象的金屬材料。按圖,向試樣施加軸向拉伸負荷,金屬即根據胡克定律產生彈性伸長直到相應於比例極限的p點。繼續增荷超過彈性極限的e點,試樣沿es曲線持續彈、塑性變形,到s點即達到殘餘伸長率為0.2%的規定屈服強度。如圖1b所示,當某些金屬,如軟鋼和個別有色金屬,產生顯著屈服現象時,則應按規定測其σs、上或下屈服強度(σsu或σsl)。從s點持續增荷到拉斷前最大負荷b點,試樣仍均勻地進行彈、塑性變形並產生加工硬化,b點負荷除以F0稱為抗拉強度。試驗到達b點後,試樣即在某一薄弱截面開始局部縮小,負荷持續下降,系統失穩。此時,試樣局部塑性變形繼續快速進行,直至縮頸減小到一定程度k點時,試樣即斷裂。試驗終止(見金屬力學性能的表征)。

抗拉試驗

抗拉試驗金屬的各強度指標,除σs、σsu、σsl、σb、和σk可用測力度盤直讀相應負荷外,其餘均為微量殘餘伸長應力,要用自動繪製拉伸曲線圖、不同精度引伸計或其他變形感測裝置來測定。所用儀表測得的變形量,對σp和σe應精確到0.001~0.002mm,而對σ0.2,則為0.02mm。

測試的可靠性除試驗機類型、試樣取制、測量儀表精度和合理使用外,還有加荷速率對屈服強度的影響。早在40年代前,就發現加荷速率與試驗機剛度(或柔度)對軟鋼屈服形式和屈服強度的測定有影響。以後採用了多種方案來保證屈服強度測試的準確性。如60年代採用彈性應力速率;70年代又通過試驗機柔度(K-值,即每公斤力所引起的機器總變形,mm/kgf)與試樣柔度相互作用關係導出公式來計算,使試樣屈服過程應變速率不大於0.0025s-1的彈性應力速率〔kgf/(mm2·s)〕。

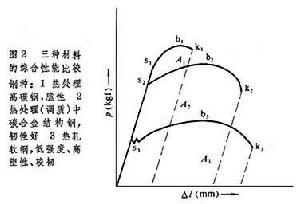

通常選用金屬材料時,應考慮其強度和塑性的綜合性能,圖2拉伸曲線圖中三條曲線下所包括的面積 (A1<A2>A3)表示三種鋼用相同試樣在拉斷時所作的功或韌性,為選材提供參考。

抗拉試驗

抗拉試驗參考書目

E.D.Harmer, The Testing and Inspection of Engineering Materials,McGraw-Hill,New York,1964.

配圖

相關連線

http://www.baitm.com

http://www.bai17.com

http://www.bh17.net