簡介

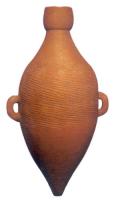

古代陶製水器。形式較多,一般是小口、細頸、長圓桶形腹,尖錐狀底。質地多是細砂紅陶或泥質紅陶。新石器時代文化遺址中常見。

尖底瓶的考古和歷史資料及價值

尖底陶瓶

尖底陶瓶仰韶文化半坡類型最具代表性的器物之一.汲水器.紅陶質,手工製作.器形為小直口,細頸,長圓腹,尖底,肩部或腹部有對稱的雙系,用以穿繩。器表有多繩紋.燒結程度較好,質地堅實.汲水時由於重力作用,瓶口會自然向下,待水將滿時,瓶身自動倒轉,口部向上。仰韶文化廟底溝類型及馬家窯文化遺存中發現的尖底瓶略有不同.廟底溝類型的尖底瓶為雙唇,小口,器身瘦長,肩腹部無系。馬家窯文化的尖低瓶為侈口,直頸,折肩,腹有雙系以細泥橙黃陶製成,器表塗淺紅色陶衣,以黑彩繪旋紋,紋飾充滿動感,製作精細。

新石器時代(仰韶文化), 高54厘米, 口徑6.5厘米, 1972年陝西臨潼縣姜塞出土,中國歷史博物館藏。 此瓶為細砂紅陶,是當時的汲水工具,小口,尖底,深腹,腹側有兩耳,可繫繩。當瓶空時,重心靠上;汲水時,瓶倒置水中,水便注入瓶內,使重心下移,瓶自動豎起,使用方便。這是仰韶文化遺存中特有的產品,距今約6000年,設計美觀,實用性很強,體現了當時仰韶人的智慧。