簡介

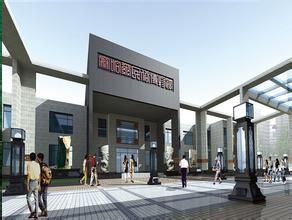

察哈爾民俗博物館坐落在內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區老虎山南麓,與集寧戰役館相呼應,是點綴老虎山生態公園的一道景觀。博物館占地面積24267平方米,主館建築面積4687平方米,附屬設施建築面積7000多平方米。該館主館設計為三層建築,以中央大廳為軸線,左右對稱,布局合理,總建築面積4096.06平方米,設計風格充分體現哈爾文化特點,將傳統蒙元文化和現代文化理念有機結合,同時又儘量迴避世俗“蒙元文化”單位表現方式,避免“符號化”,既可以滿足文化收藏保護的需要,有不失為旅遊、休閒的一處亮麗景點。察哈爾民俗博物館於2010年5月破土動工,2011年10月建成。2012年1月開始進行博物館的內容方案設計,2012年4月開始進行裝修布展施工。2012年10月完成裝修布展工程並開館。

展館概況

察哈爾民俗博物館布展面積3200平米,收藏文物3000餘件,共分生活習俗、歷史沿革、農耕文化、馬背文化、古城遺韻、文化藝術6個展區和一個中央大廳。中央大廳

察哈爾博物館

察哈爾博物館中央大廳似蒙古包的結構,頂部為穹樓頂,兩側為鋼管組成的哈那扇結構。正中環形牆為反映察哈爾歷史文化的大型浮雕,大廳中央是特寫察哈爾軍民風采的一組群雕,雕塑下是一副察哈爾八旗地圖。由中央大廳向左穿過馬鞍門洞即進入生活習俗展區,首先看到的是草原生活場景。生活習俗區主要展示察哈爾人民衣食住行,藏有蒙古包、勒勒車、服裝、頭飾、配飾、生活用具等大量文物。

歷史沿革區

歷史沿革區主要介紹了察哈爾的由來,察哈爾的形成以及察哈爾的歷史沿革,同時介紹了察哈爾的姓氏、歷史名人及地理變遷並復原了元代集寧路遺址。設定了成吉思汗、達延汗、林丹汗、滿都海、明安圖五尊雕塑。農耕文化區

穿過歷史沿革區即進入了農耕文化區,農耕文化區介紹了察哈爾地區的墾殖,蒙古農耕村落的形成,設定了耕地和秋收打場的場面,並一比一復原了察哈爾民居,並配有大量的農耕工具。上二樓即進入馬背文化區,馬背文化區介紹了馬的習性,走姿,並介紹了套馬、打馬鬃、刮馬汗、釘馬掌、打馬烙印、擀氈、剪羊毛等生產過程。並配有大量與馬背文化相關的文物。古城遺韻區

穿過復原的集寧古城門即進入古城遺韻區,該區再現了集寧古城商業一條街,糧店、絲綢店、中藥店、山貨鋪等仿古建築鱗次櫛比。駝隊、商賈、明清家俱在此薈萃。文化藝術區

通過錢幣展廳長廊即可進入文化藝術區,首先是宗教祭祀區域,該區域有真實的敖包、祭祀成吉思汗的平台,以及有關薩滿教、喇嘛教文物。文化藝術區域還以圖文和多媒體方式介紹了婚俗文化、禮儀文化、喪葬文化,禁忌文化,生態文化,並配有大量文化藝術用品。察哈爾民俗博物館綜合套用多種藝術手法,系統全面的展示了察哈爾傳統民俗文化,展陳的文物多,表達的知識面廣,解釋的原理深,每一處裝飾的細節都充分體現了察哈爾蒙古文化元素以及蒙漢文化交融的特徵。陳列內容布局巧妙,觀展線路科學合理。

位置區域

察哈爾民俗博物館坐落在內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區老虎山南麓興工路中段,興工路以北,生態路以西。察哈爾文化

察哈爾文化是草原文化的重要組成部分,察哈爾文化在歷史上是蒙古族草原文化的正統代表的主流。具有察哈爾蒙古族文化特點的草原文化與黃河文化相互交融,共同為今天的烏蘭察布造就了博大精神、源遠流長的文化底蘊。察哈爾起源

據蒙古文獻,“察哈爾”是古突厥語,意為“汗之宮殿的侍衛”。古代蒙古察哈爾部,原駐牧於阿爾泰山,強盛於明代時期,成為蒙古各部的中心,其汗為蒙古各部的“共主”,世襲蒙古汗位。明時,察哈爾部分8個“愛馬克”(部):敖漢、奈曼、蘇尼特、烏珠穆沁,稱嶺南四察哈爾鄂托克(或愛馬克,亦即四部);主固特、布里雅特、阿刺黑,阿刺齊特,稱嶺北四察哈爾鄂托克。統稱察哈爾8部(鄂托克)萬戶(蒙古左翼三萬戶之一)。察哈爾部為達延汗長子圖魯·博羅忒的後裔,到林丹汗時期,於天聰六年(1632年)察哈爾部眾歸清。林丹汗之子額哲被封為親王,位高於內蒙古其它49旗之上。察哈爾部設札薩克旗,置於錦州的義州地方。康熙十四年三月(1675年),林丹汗之孫布爾尼,乘江南“三藩之亂”,聯合奈曼旗王札木山等舉兵叛清,但其他蒙古王公不肯參與。5月,康熙帝調蒙古各部之兵,討伐察哈爾部,布爾尼戰死。7月,察哈爾部左翼四旗降清,余軍亦潰。自此清在原察哈爾駐牧地置牧場,移察哈爾餘眾遊牧於宣化、大同、張家口外,廢察哈爾部蒙古王公的札薩克旗制,改為八旗總管旗制,分東西兩翼,設總管旗8旗(以鑲黃、正黃、正白為上3旗;正紅、鑲白、鑲紅、正藍、鑲藍為下5旗,並按方向定其位置。以鑲黃、正白,鑲白、正藍四旗居左,故稱左翼;正黃、正紅、鑲紅、鑲藍四旗居右,故稱右翼),隸屬於以滿洲人充任的察哈爾都統的管轄之下。察哈爾都統駐張家口,另置兩大中央大牧場,即達里岡愛牧場、商都牧場。

清朝皇帝又將察哈爾部蒙古以分散駐防等形式,遷居於全蒙古各地,因此蒙古九部以及興安嶺至天山的38旗,都有察哈爾部蒙古。

察哈爾古城鎮遺址

察哈爾民俗博物館

察哈爾民俗博物館1、廟子溝

廟子溝位於察哈爾右翼前旗境內的烏拉哈烏拉鄉廟子溝村南的西坡,南依豐鎮所屬丘陵地,北臨黃旗海。內蒙古文物考古研究所於1985年至1987年對該遺址進行了大面積的發掘,共清理出房址51座,墓葬43座,窖穴(灰坑)132個,出土了陶、石、骨等文物1000餘件。

房址為半地穴式建築,大致為面東背西,南北成排分布,平面呈圓角長方形,進深大於肩寬,多數為木骨泥牆構造。居住專用黃白色草拌泥抹成,堅硬平整。室內正中進門處,設有1個圓形或圓角方形火炕,牆內側一般設5~9個柱洞,門道有斜坡式或階梯式兩種。

墓葬交錯散布於房址周圍。墓坑多為單人側身軀肢葬,特別是袋形穴與灶坑內未成年的個體幾乎摺疊在一起。合葬墓中人骨較為零亂,隨葬品不等,多者10餘件,少則僅幾件陶片,幼兒和女性有的佩戴有環飾或螺蚌類裝飾品。

陶器中陶製有夾砂、泥質、砂質三大類。陶色以紅褐陶數量最多,灰陶和紅陶次之,黑陶極少。紋飾以蠅紋為主,其次是附加堆紋,還有少量的彩陶,戳印紋,劃紋和方格紋等,彩繪有紅彩、黑彩、紫彩,有的使用復彩和內彩,彩繪圖案是網路、三角、魚鱗和平行曲線組成的幾何紋圖案,製法皆為平制。器形有罐、缽、盆、漏斗、碗、器蓋、環、紡輪等。

石器多數經磨製,少數為琢制的細石器,主要有長方形穿孔石鏟和窄首窄刃石斧,長方形穿孔石刀,梯形石錛、石鑿、磨盤、磨棒、壁、紡輪、環鏃等。骨器皆用動物骨骼加工而成,有骨柄石刃刀,槽形錐狀器錐、簪、骨片等。

廟子溝遺址屬仰韶晚期階段,距今5500年左右,在同類遺址中極具有代表性,被學術界命名為廟子溝文化。

2、克里孟古城

克里孟古城在察哈爾右翼後旗西北部,地處丘陵草原地帶,海拔1455~1459米。古城總面積約65萬平方米,南北相距500米,東西相距1300米,略呈梯形。城內分東西兩域,城牆夯築。城外四周相隔15米有一周土梁,城外有設過壕溝的痕跡。有專家認為該城就是古牛川城,也有專家認為,克里孟古城為北魏時期的城址,其上限可能到東漢(25年~220年)晚期。

克里孟蒙古語意為牆或者是城牆的簡稱。北元時期的察哈爾大汗曾經在這裡駐帳。從古城址中找到的陶器殘塊、板瓦、筒瓦、瓷片,同古元中都、元大都的相比較,幾乎一樣。因為這裡水草豐美,便於遊牧貴族們生活棲息。古城近旁就是察哈爾罕烏拉山,是察哈爾大汗一年一度祭祀敖包和蒼天的地方。

3、集寧路古城

集寧路為元代建置,建於金章宗明昌三年(1192年),西牆37米的地方,發現有建築遺址。

2002年5月,內蒙古自治區文物考古研究所,烏蘭察布市博物館,察哈爾右翼前旗文物管理所,組成集寧路考古工作隊,對古城進行發掘工作,發掘面積達22045平方米,清理一處完整的市肆遺址,出土完整瓷器200餘件,可復原瓷品7416件,銅錢36849枚,陶器、銅器、鐵器、金銀器等各類器物5000件。

通過考察鑑定,巴音塔拉鎮土城子村元代集寧路遺址,為遼、金、元時代的古城,而在元代最為興盛,並升為集寧路。元代集寧路是當時內地通往塞北高原的必經之路。據史書記載,當時此地為商貿市場(榷場),是蒙古草原內地商貿交易的重要場所。元代初年,升為集寧路,屬中書省管轄,下轄集寧一縣。城內出土有元皇慶鋒(1312年)所立“集寧文宣王廟學碑(石碑已收存烏蘭察布市博物館)”。古城地表,現存東、北城牆,城牆殘高2~3米,寬5~6米,西城牆與南城牆湮沒於地下。經考古部門勘察與發掘,古城東西寬640米,南北長940米,東西牆各有一門。東門位於東牆北段,外置方形瓮城,西門位於西城牆中斷,外置馬蹄形瓮城,南門情況不詳。城內道路為6縱7橫,將古城分為31個單元,城內北部正中有一大型的建築台基,台基南部為市肆遺址。古城西南部,有較多的冶鐵渣等物,面積為50平方米,此處是官營的冶鐵地,並發現多處古建築遺址中,地表暴露有大量的板瓦、琉璃瓦、陶片及瓷片等。

察哈爾民俗

婚禮

察哈爾婚禮是本地區最具有代表性的民俗之一。它主要流傳於錫林郭勒草原的正鑲白旗、正藍旗、鑲黃旗、太僕寺旗等地區。蒙古族的婚禮都要經過媒人說親、相親、訂婚、娉禮、許婚筵、迎親、送嫁、行見阿姑之禮、舉行結婚等較為繁複的程式。它的特點:(1)、婚禮的禮節多、講究多。(2)、迎親日一定要選吉祥之日。(3)、接親、送親儀式隆重。(4)、新娘新郎服飾華貴、製作精緻,具有獨特的民族傳統特色。(5)婚禮從敬酒禮儀、飲食文化、風俗習慣、宗教禮儀等多個細節方面都集中展現了察哈爾人民對美好生活的嚮往,體現了察哈爾文化的內涵。察哈爾婚禮獨具濃郁的遊牧生活氣息,是蒙古族傳統文化不可分割的一部分。北方草原最早的婚俗據《北史.室韋傳》記載“婚嫁之法,二家相許竟,輒盜婦將去,然後送牛馬為聘,更將婦家,待有孕,乃相許隨還舍”。《北史.倭傳》說:“女多男少,婚嫁不取同姓,男女相悅者即為婚,婦入夫家,必先跨火,乃與夫相見。”新婦跨火本是從火堆上跨過,跨火之俗還在延續。跨鞍意在取“鞍”的諧音,平安之“安”,據唐蘇鶚《蘇氏演義》載:“婚姻之禮,生女於馬鞍之側,或謂此,北人尚乘馬之意,夫鞍者,安也,欲其安穩同載者也”。迎親、送親把婚禮儀式推向高潮,當晨曦劃破草原夜空時,迎親隊伍沿結婚地點所有的蒙古包繞三圈後出發了,新郎身穿艷麗的民族服裝,騎乘駿馬在親友的陪伴下向女方駐地進發。新娘駐地,新娘獨自呆在一頂蒙古包里,伴娘守住門口,不讓迎親的人看見新娘。新郎繞新娘駐地所有蒙古包轉三圈後下馬拜見岳父母,獻上哈達等禮品,接著便開始喝酒唱歌。酒後迎、送親隊伍簇擁著新娘一齊向男方駐地出發。正是“蒙蒙百合里,錦水霞光爛,得意馬蹄輕,綠茵香滿衣”。到達男方駐地後,接、送親隊伍一齊圍著男方的蒙古包轉圈。到達男方家裡後,新娘重新換裝梳頭,舉辦激情的婚禮。婚禮完畢,兩家人在蒙古包下,向女方父母敬奶,同時贈送牲畜。這時女方來的人用詩歌說唱父母撫育女兒成人的艱辛。所有參加婚禮的人盡情飲酒,盡情歌唱。而進餐時,女方家人則以最難分割的羊頸和肘敬新郎,讓他一次性分割,可謂難解難分,寓意先做難後和美。如今的察哈爾婚禮,有專門的婚慶公司操辦,在保留傳統要素的前提下,呈現了嶄新的風貌。春節習俗

察哈爾蒙古族注重辭舊迎新的禮儀。除夕這一天,家家戶戶要點佛燈燃香燭,全家人由老到小依次向佛磕頭跪拜,然後燒好茶,盤中擺好糖果、糕點等精美茶食,請左鄰右舍親屬中的長輩們前來品茶,意在分享神佛的恩賜。除夕晚飯前,要帶上除夕的食物德吉,騎馬到祖墳上祭祖磕頭。

夜飯後,孩子們走門串戶向長輩們叩頭施禮,敬獻除夕酒。正月初一,當東方剛剛升起啟明星的時候,即開始拜天。拜天時,在供桌上擺好各種供物,先男後女,面向喜神方向磕頭(身孕的婦女和未婚女子不拜天,也不向灶神磕頭)。各家分別拜天后,屬一個家族的,便集中到最為長輩的那家,先給這家供神上香磕頭,互相請安,對交哈達、鼻煙壺,行拜年禮。孩子們對其父母、長輩們行拜年禮時,要鋪衣襟跪拜。行過拜年禮,按年齡、輩數大小入座,而後端上有各種精美食物垛成的盤子,讓客人們品嘗,以示敬意,分享幸福。然後開始敬新年酒。敬新年酒與通常敬酒不同,由該家的主人先用小酒杯向所有客人從長到幼依次一一敬酒,敬酒者對長輩和比自己年長的同輩讓其坐下接酒後,行磕頭禮。無論男女敬酒與接酒時,依禮都不得免冠。用小酒杯敬過後,還要用大杯敬。主人必須向每個客人敬夠3杯新年酒。如此拜年儀式,凡來客人,家家都得反覆進行。此後,還要到其他浩特或較遠的親屬家去拜年。初一這天,為討吉利要進行出行禮,即:男子穿上新衣、騎馬燒香,朝喜神方向走,從福神方向返回。婦女們戴好頭戴首飾,步行朝喜神方向走,從福神方向返回。蒙古民族流傳著這樣的諺語:“是百靈鳥就要唱出最美的歌調,是文明人就要講究禮貌。沒有羽毛,有多大的翅膀也不能飛翔;沒有禮貌,再好的容貌也被人恥笑。”世代相傳,蒙古民族在生產、生活中形成了問候、待客、送行等為一體的傳統禮儀習俗。酒被蒙古人看作是敬老和待客的最好物品。所以逐漸形成了飲酒的習俗,其中頗有講究。蒙古人對長輩和客人極為尊重和熱情,所以當長輩和客人上馬、下馬、進門、迎接、送別時,都要敬酒,往往要獻上精彩的敬酒歌。例如送客人上馬時,要敬上一杯“上馬酒”,祝願客人喝了酒後腿上有勁,一路順風。蒙古人在敬酒時,自己要先喝一口,然後再敬給客人,以表酒的純淨和同歡共飲的感情,使飲酒的氣氛顯得格外親切。蒙古族形式多樣的問候禮儀里蘊涵著他們對對方的尊敬之意和關心、關懷之情,並為人與人之間的友好相處搭起了一座情感的橋樑。從《長春真人西遊記》中看到,成吉思汗肇興於朔漠之時,各種禮儀已經整然有序。成吉思汗為了表示對客人的尊敬,遣侍臣劉仲祿“如朕親行”的虎頭金牌去迎接邱處機。邱處機所到之處,民眾皆以稽首禮夾道歡迎。到元代,蒙古族的禮儀又有新發展。據《元史·禮樂》記載,元初,遵從本俗之禮(即蒙古族禮儀),至元六年,忽必烈又“稽諸古典,參以時宜”,豐富了蒙古族禮儀。13世紀出使蒙古草原的義大利人柏朗嘉賓也說過這樣一段話:“蒙古人非常講究禮儀,十分尊敬別人,互相間不論誰都是友好的。”

察哈爾服飾

察哈爾博物館

察哈爾博物館那達慕

在察哈爾地區,那達慕作為具有鮮明民族特色的傳統活動,在蒙古族人民的心中,古老而又神聖。“那達慕”是蒙古語的譯音,不但譯為“娛樂、遊戲”,還可以表示豐收的喜悅之情。每年農曆六月開始的那達慕,是草原上一年一度的傳統盛會。那達慕或以嘎查、蘇木為單位,或以旗縣為單位舉行。它有著悠久的歷史。最早記載“那達慕”活動的是1225年用畏兀兒蒙文銘刻在石崖上的《成吉思汗石文》。在元朝時,那達慕已經在蒙古草原地區廣泛開展起來,並逐漸成為軍事體育項目。元朝統治者規定,蒙古族男子必須具備摔跤、騎馬、射箭這三項基本技能。元、明兩代,射箭、賽馬和摔跤比賽結合一起,從此形成男子三項。清代,“那達慕”逐步變成了由官方定期召集的有組織有目的的遊藝活動,其規模、形式和內容較前均有發展。發展到現代,“那達慕”的內容已不再限於摔跤、賽馬、射箭等傳統項目,而有了更精彩豐富的項目。不僅有成人博克、兒童博克、兒童夏嘎、喜塔爾等比賽項目,察哈爾奶食品評比、改良品種牲畜評比等也奪人耳目。其間進行的專業馬術表演完美演繹了草原人民人馬合一的無限魅力,為傳統的那達慕增添了亮點。經濟貿易活動更成為了政府和民間的重頭戲。2012年,正鑲白旗舉辦的第12屆“那達慕”,政府主導舉辦了“中蒙俄貿易交流”及多項經濟貿易洽談活動,取得了豐碩的成果。文化活動豐富多彩,全盟烏蘭牧騎巡演,著名歌唱家德德瑪、齊峰前往助興,悠揚的蒙古長調迴蕩在天際,無一不彰顯察哈爾文化炫目奪人的魅力。當時,我曾激動的長吟道:“共聚白旗氣象新,彩袍色帶會賓朋。金杯銀盞聲聲近,一曲長調除勞塵。”察哈爾文化中蘊含的‘開放包容、尚武愛國、重商敬業、崇文好藝’的精神。以“那達慕”為承載,成為祖祖輩輩留給我們的一筆無量的財富,是察哈爾文化重要的組成部分,是察哈爾人及世人永恆的美好記憶。

旅遊諮詢

在烏蘭察布市集寧區乘坐7路公車可直達。開放時間9:00-11:00,下午3:00-5:00(周一休息)免費,需要攜帶身份證。