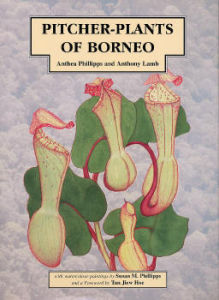

《婆羅洲的豬籠草》第一版封面,所示為圓盾豬籠草

《婆羅洲的豬籠草》第一版封面,所示為圓盾豬籠草第一版中的分類法是基於馬修·傑布和馬丁·奇克1997年的專著《豬籠草屬(豬籠草科)的框架性修訂》(AskeletalrevisionofNepenthes(Nepenthaceae))得出的。當《婆羅洲的豬籠草》發表時,這篇專著還在籌備中。而第二版中大部分是遵循馬修·傑布和馬丁·奇克2001年的專著《豬籠草科》中的分類法。這兩版都投入了很大的篇幅來介紹豬籠草屬植物的植物學和園藝學歷史。第一版中物種說明附帶的水彩畫是由蘇珊·M·飛利浦(SusanM.Phillipps)創作的,第二版中,他們補充了大量由李乾拍攝的原生地照片。第一版中包含了所述物種和自然雜交種的俗名;在第二版中部分俗名被去掉了。

第一版包括了32個物種、7個自然雜交種和一個未描述的類群(“Nepenthessp.”,現已被描述為胡瑞爾豬籠草)。第二版則包括了36個物種,增加了陳氏豬籠草(N.chaniana)、法薩豬籠草(N.faizaliana)、有腺豬籠草(N.glandulifera)、粗毛豬籠草(N.hispida)、胡瑞爾豬籠草(N.hurrelliana)、大飛碟豬籠草(N.platychila)和佛氏豬籠草(N.vogelii)。按照《豬籠草科》中的修訂,一些出現在第一版中物種在2008年的第二版中被認為是同物異名:“N.borneensis”為博世豬籠草(N.boschiana)的同物異名,“N.leptochila”為剛毛豬籠草(N.hirsuta)的同物異名。大豬籠草(N.maxima)也被提出物種列表,因為其被認為並不存在於婆羅洲,所有類似的類群實際上為暗色豬籠草(N.fusca)。2008年的第二版中也認為“N.zakriana”是暗色豬籠草的同物異名,並認為“N.naquiyuddinii”是暗色豬籠草和兩眼豬籠草(N.reinwardtiana)的自然雜交種。

分類學家簡·斯洛爾(JanSchlauer)在1998年6月的《食蟲植物通訊》中評論了《婆羅洲的豬籠草》。他認為:“這對於所有期望有一個關於婆羅洲豬籠草屬物種現有了解的最新評論的人來說是較為失望的”。但簡·斯洛爾對其中的水彩畫稱讚道:“這提供了一個關於該物種非常準確的原生地景象”。簡·斯洛爾總結道:“這本書對於業餘豬籠草收藏家來說是一個不錯的選擇,但其不套用於科研”。