概念由來

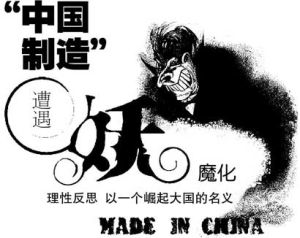

妖魔化中國漫畫

妖魔化中國漫畫這個概念一經提出後,便出現了富有戲劇性的一幕,美國人馬上針鋒相對地提出了“中國妖魔化美國”這個概念。美國人報導中國的負面新聞,中國站在自己的立場上,認為是在揭中國的短,“妖魔化”中國,損害中國的國家形象,而美國則站在自己的立場上大呼冤枉。

“妖魔化中國”這個概念是在美國媒體對中國進行負面報導的基礎上產生的。

分析

客觀真實反應問題非妖魔化

新聞須本著客觀、真實的原則進行報導,若美國媒體關於中國的負面報導是客觀、真實的,那么並不存在“妖魔化中國”的問題,如“毒奶粉”、“瘦肉精”、“染色饅頭”、“地溝油”之類的食品安全問題,還有玩具問題、環境污染問題……諸如此類都是實實在在存在的問題,以美國媒體為代表的西方媒體則不存在“妖魔化中國”的意思。

爭議的問題

對於中國侵犯人權問題、封鎖壟斷微博問題、干涉新聞報導問題、擴軍問題等其他問題則存在爭議,畢竟中國與以美國為代表的西方國家在文化上有很大差異,倘若不能正確對待這些差異,妖魔化問題就不可避免地產生了。這些差異概括起來主要有以下幾點:

1、中西方在語言符號使用上的語境差異;

2、中西方在政治思維上的差異;

3、中西方在政治價值觀上的差異;

4、中西方在國家行為模式上的差異。

實例

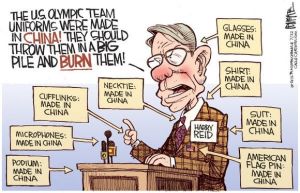

2013年8月,哈佛商學院教授彼得·納瓦羅得在文章中說:“購買‘中國製造’的產品,無論是橋樑所用的鋼鐵還是給孩子們的玩具,都會帶來巨大代價……損害我們的國家,扼殺我們的經濟。”這一觀點發布在《紐約時報》評論版卻是罕見的,這種聲音並不代表美國大多數人的觀點。但是,它們也不再是邊緣化的聲音。

納瓦羅有關中國的評論文章來源於他2008年出版的《即將到來的中國戰爭》一書,以及2011年更極端的《致命中國》。《致命中國》是納瓦羅與格雷格·奧特里合著的,而奧特里代表的是“建設繁榮美國聯盟”和“美國就業聯盟”,這些組織都主張對中國採取強硬路線。

背後原因

美國妖魔化中國

美國妖魔化中國據美國《華盛頓時報》網站8月19日報導,美國印中美研究所國際貿易研究室主任丹·斯泰因博克發表題為《妖魔化中國的企圖》的文章。文章提出,在美國,在經濟關係中宣揚更強烈的民族主義情緒的利益集團包括沒有為全球競爭做好準備的大公司、無法應對具有競爭力的進口產品的中小型製造企業,以及人數大幅下降的工會工人。這些組織得到了貿易上的鷹派、新保守派以及他們在學術界的同仁的支持。

在美國歷史上,一些艱難時期往往會催生仇外情緒、孤立主義和保護主義,從19世紀末20世紀初的反華議案,到20世紀80年代末期的反日情緒都可以看出這一點。文章說,如今妖魔化中國基於的是對經濟數據的狡猾操縱、對政治情緒的利用、人們的社會成見和偏見。

影響

妖魔化中國扭曲了中國在世界的實際形象,也在事實上惡化了不少中國民眾對西方的態度。中國民眾聽到西方對中國的動輒指責,尤其是一些空穴來風且事關主權、尊嚴的指責,容易產生反感。這其實也正是西方所謂的“中國民族主義抬頭”的原因之一。

評論

“妖魔化中國”這個問題,倘若換一種方式來表達的話會更準確、更客觀,那就是如何在中國和西方各國基本國情不同、社會文化有別的情況下,大家求同存異,和諧發展,以及如何在國際傳媒業西強我弱的情況下,發出中國的聲音,避免在西方媒體暫時主導全球傳媒業的格局下造成一廂情願、自說自話,從而維護中國的國家形象。