基本介紹

太原兵工廠

太原兵工廠太原兵工廠的前身是山西軍人工藝實習廠,閻錫山在辛亥革命後,由清軍86標標統(相當於團長)一躍而為西大都督,獨攬大權。1914年5月,閻被袁世凱委任為同武將軍,1916年又被委任為山西督軍。1917年,閻錫山出席北京督軍團會議時,曾參觀陸軍部國產武器試射比賽。見現場試射的漢陽兵工廠所制的槍炮精良,遂萌生自造軍火的念頭。

歷史背景

太原兵工廠的前身是山西軍人工藝實習廠,閻錫山在辛亥革命後,由清軍86標標統(相當於團長)一躍而為西大都督,獨攬大權。1914年5月,閻被袁世凱委任為同武將軍,1916年又被委任為山西督軍。1917年,閻錫山出席北京督軍團會議時,曾參觀陸軍部國產武器試射比賽。見現場試射的漢陽兵工廠所制的槍炮精良,遂萌生自造軍火的念頭。

同年,閻將晉軍擴編為4個混成旅,計有12個步兵團,2個騎兵團,4個炮兵營,1個機槍營。裝備各種槍械1萬多支,包括機關槍數十挺,山野炮數十門。這些武器年久失修,尤其缺乏槍彈。只有打仗時才下發少數子彈給部隊,士兵所挎的子彈帶大半是空的,而進口武器彈藥則為北京政府所不允。在當時軍閥派系林立,你爭我奪的情勢之下,要保住地盤,鞏固統治,閻感到籌建火藥廠和槍彈廠是當務之急。

早在1898年(光緒二十四年),山西巡撫胡聘之受張之洞搞洋務建立漢陽兵工廠的影響,就在太原小北門(拱極門)外柏樹園千佛寺廟地建了廠房22間,命名為機器局。其始設備簡陋,又缺工匠,只能修理戈矛、馬刀、來復槍、小炮等物件。後從天津等地聘來一批工匠,比較複雜的廢舊兵器也能修配如新。及至1912年(民國初年),閻錫山委派留學英國的定襄人李蒙淑(陶庵)為機器局局長,略加擴充規模,但仍無製造武器的能力。閻錫山怕袁世凱猜忌而遭剷除,就在1914年將機器局改為山西陸軍修械所。 袁世凱死後,閻錫山遂放手大膽進行擴充軍備的活動。為解決資金問題,閻在修械所內增設了銅元局,用鑄造銅幣所得的巨額收入,擴建了廠房,添置了機器,並從天津等地招募機械技工,職工增至五六百人。1920年3月,閻又下令將修械所和銅元局合併,改稱為山西軍人工藝實習廠。

開創初期

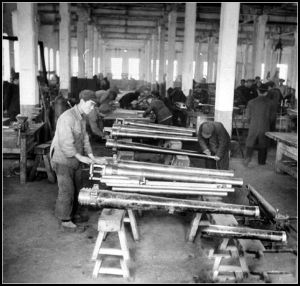

開創初期,人員機構、機器設備十分簡陋,主要是修理兵器,生產大刀、長矛和火槍。那時沒有深孔加工設備,槍筒的製作採用土辦法,把盤條纏在l個芯子上,加熱後捶打,最後淬火而成。一個槍托就需要一個木工乾3、4天,修一支步槍需要l個月。此時的生產無計畫可言,每月生產3、5支,8、9支步槍不等,製造出來就算合格,也沒有檢驗。這個時期生產的火槍,又長又車輪和炮架,在槍托和炮架上刻上“晉局庚子年造”,這樣就變成了自己生產的武器。就是這樣的生產方式延續了數年之久,但也鍛鍊了一批技術骨幹。特別是用外國零部件裝配過槍枝、火炮後,生產技術的確有了很大的提高。總的來講,這時兵器生產略具雛形。辛亥革命後,1912年,閻錫山擔任山西都督,加緊軍火製造,從日本、德國、英國引進先進的管理經驗和機械設備,聘用國外軍工廠技術人員,逐步擴建山西機器局。

工廠前身

太原兵工廠

太原兵工廠工廠規模

太原兵工廠

太原兵工廠歷史變遷

太原兵工廠鑄軍工工友消費證

太原兵工廠鑄軍工工友消費證1931年“九一八”事變後,在全國人民一致要求抗日的形勢下,蔣介石和閻錫山握手言和。1932年3月閻錫山復由蔣介石任命為太原綏靖公署主任,重掌文武大權。乃將太原修械所一分為二,即將太原兵工厂部分改為壬申(是年為壬申年)製造廠,原火藥厂部分改為壬申化學廠。兩廠職工恢復到5000人。另將太原育才機器廠和太原育才煉鋼廠合併為太原育才煉鋼機器廠。原太原兵工廠的設備原封不動地劃歸壬申製造廠後,為避免蔣介石起疑,將炮廠與水壓機廠合稱壬申第一廠,炮彈和炸彈兩廠合稱壬申第二廠,步槍廠改稱壬申第三廠,槍彈廠改稱壬申第四廠,機關槍廠與熔煉等四廠合稱壬申第五廠,衝鋒鎗廠改稱壬申第六廠。總稱為壬申製造廠的組織與原兵工廠並無實質上的不同,只是加大了民用產品的生產。 1934年9月,閻錫山為防止蔣介石南京政權“收歸國有”的企圖,又在一夜之間將這些改組的工廠變成了“民辦”工廠,將上述各廠劃歸西北實業公司管轄。因為西北實業公司是屬於新成立的山西公營事業董事會領導的民營企業,其實也僅僅是改變了一下廠名而已。如壬申一廠改稱西北機車廠,壬申二廠改稱西北農工機器廠等等。

閻錫山的這些兵工廠到1937年“七七”事變前,共有職工7000多人。日軍進犯山西後,頻繁轟炸。各廠無法生產。閻錫山想把工廠設備搶運到後方川陝等地,但直到11月8日日軍占領太原前,只運走小型工具機1000餘部和動力電機200餘部,僅占西北製造廠18個分廠全部財產的2%,其餘設備悉數落入敵手。日軍將其中較好的設備4000餘部和西北煉鋼廠煉焦部提煉汽油的設備及設在左雲縣的育才煉油廠設備拆卸裝箱,運往日本的東京、大阪和偽滿的瀋陽、大連。利用這些設備組織生產軍火和軍用物資,以戰養戰。

抗戰爆發以後西北製造廠(即太原兵工廠)遷往陝、川,共遷走工具機1000多台,原料3萬噸,加上部分人員遷往晉西南,接收當地原有的的一些小型工廠和設備,陝、川、晉三地共有大小分廠7個,員工2500多人,設備700多台。抗戰勝利後,閻錫山命西北實業公司經理彭士弘太原接收日本侵占的兵工廠和民用工廠46處,並將各地分廠陸續遷回,綜合調整為5個兵工廠,隸屬於西北實業公司工務處(1947年8月,西北實業公司更名為西北實業建設公司),5個兵工廠包括西北製造廠、西北修造廠、西北工具機廠、西北育才煉鋼機器廠、西北化學廠。5個廠共有員工12000多人,設備2000多台。以上5廠都於1949年4月24日太原解放時被解放軍接收。