來源

蓼科植物掌葉大黃(RheumpalmatumL.)的根莖,何首烏(PolygonummultiflorumThunb.)的根,豆科植物狹葉番瀉(CassiaangustifoliaVahl)的莢,芸香科植物芸香(RutagraveolensL.)的全草,百合科植物麝香萱(HemerocallisthunbergiiBak.)的根。

性質

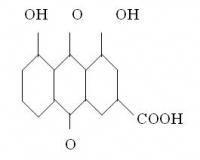

大黃酸

大黃酸分子式:C15H8O6,

相對分子量:284.21

顏色及狀態:為咖啡色針晶,升華後為黃色針晶。

熔點:321~2°,330°分解。

溶解性:幾乎不溶於水,溶於鹼和吡啶,略溶於乙醇、苯、氯仿、乙醚和石油醚。

藥理作用

抗腫瘤活性

大黃酸對小鼠黑色素瘤、艾氏腹水癌、肝癌、乳腺癌、P388白血病細胞都有一定的抑制作用。

腹腔注射大黃酸50μg/kg、21天,對小鼠黑色素瘤抑制率為76%。對艾氏腹水癌呼聽課抑制作用的IC50值為40μg/kg。大黃酸對體肝癌和小鼠腹水肝癌抑制作用的機制之一是影響其線立體和微絲結構。

抗菌活性

在1.5~25mg/ml深度,大黃酸對葡萄球菌、鏈球菌、白喉桿菌、枯草桿菌、副傷寒桿菌、痢疾桿菌等均有抑制作用。其作用之一是抑制線粒體呼吸鏈電子傳遞。大黃酸對金黃色葡萄球菌的核酸和蛋白質合成有較強的抑制作用,對無細胞系統DNA的生物合成也有抑制作用。

免疫抑制作用

大黃酸

大黃酸大黃酸能抑制生物體抗體產生,抑制碳粒廓清能力,減輕免疫器官的重量,降低白細胞數。

利尿作用

大黃酸能使尿中鈉、鉀離子濃度升高,促進輸尿管蠕動,增加尿量。

瀉下作用

大黃酸本身無瀉下作用,其腸內菌轉化產物大黃酸蒽酮有瀉下活性,能夠降低結腸對鈉和氯離子的吸收,增加鉀離子分泌。前列腺素在大黃酸蒽酮瀉下活性上起到了重要作用。

抗炎作用

大黃酸的1,8—二乙醯化物已用於治療骨關節炎。在腸內,1,8—二乙醯大黃酸(1,8—Diacelyrhein)的乙醯基可完全被水解掉,有效物質形式應為大黃酸。

體內代謝

大黃酸和其代謝產物經腎臟和肝臟排泄,膽汁排泄的大黃酸代謝產物較易經腸肝循環再吸收。膽汁中的代謝產物主要是大黃酸的葡萄糖醛酸脂和硫酸酯,這些代謝產物也在尿液中檢測到。

給大鼠灌胃1,8—二乙醯基大黃酸,在動物和人腸內菌作用下轉化為大黃酸。不被吸收的大黃酸繼續轉化為大黃酸蒽酮,被吸收的大黃酸在體內代謝為其葡萄糖醛酸酯和硫酸酯經膽汁排泄進入腸肝循環。在腸內脫葡萄醛酸基和硫酸基後又被重新吸收或轉化為大黃酸蒽酮。

靜脈注射,即能以葡萄糖醛酸酯和硫酸酯形式隨尿液排出,也能以葡萄糖醛酸酯和硫酸酯形式進入腸肝循環。進入腸肝循環有利於大黃酸在體內滯留更長的時間作用於靶組織或靶器官。

藥代動力學

分別給大鼠盲腸內注入14C—大黃酸,5天后所有器官和組織除腎臟無放射活性,在尿和糞便中可檢出代謝產物,糞便中尚包括非蒽醌類代謝產物。大黃酸按25mg/kg劑量、大黃酸蒽醌按20mg/kg劑量給大鼠一次性盲腸內給藥,5天后尿液中的放射活性分別是37%和2.8%。糞便中放射活性分別是53%和95%,腎臟中的放射活性至少是24小時排泄量的61%。

給雄性大鼠灌胃或靜脈注身14C—大黃酸,血藥達48小時。靜脈給藥的器官分布達2天,而灌胃給藥的器官分布達7天。器官中分布遠低於血漿,睪丸和腦最低。器官中分布量最高的是腎臟。

大黃酸與人和大鼠的血漿蛋白結合率都非常高。在紅細胞吸收或吸附的大黃酸非常低。

大黃酸的口服吸收率為50~60%,結腸給藥的吸收率為50%。也有報導認為人或動物口服大黃酸易於吸收,在體內以肝、腎、膽囊分布最多。給家兔靜脈注射大黃酸後5分鐘,血液中的大黃酸即達峰值,然後迅速下降,1小時以後血中濃度即已接近痕量。

此外,給予家兔純品大黃酸和藥材粗提物(含大黃酸),大黃酸有明顯不同的藥代動力學行為。純品大黃酸屬一室模型,分布容積大,清除率高,血藥濃度達峰值時間短。藥材粗提物屬二室模型,分布容積、清除率、血藥濃度達峰值時間低於純品大黃酸。

與肝損害的關係

何首烏

何首烏何首烏是中國國內已知損害肝臟的中藥品種之一。何首烏引起肝損害,除了與患者的遺傳性肝臟代謝酶缺乏有關外,還由於何首烏含有大黃酸、大黃素等蒽醌衍生物,這些衍生物在機體代謝過程中,引起肝細胞脂質過氧化導致肝細胞壞死。這些有害物質還可以干擾肝細胞攝取血中膽汁分泌的功能或結構,並破壞細胞膜運載膽鹽受體,使肝細胞正常結構和代謝功能發生異常,引起藥物性肝炎。