大頭壩

正文

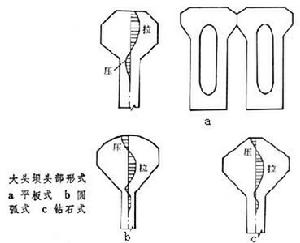

由支墩上游部分向兩側擴展形成面板(上游頭部)的支墩壩。墨西哥於1927年修建的唐馬丁壩是世界上最早的大頭壩。20世紀30年代以後大頭壩發展較快。1962年日本建造的畑薙第一壩,壩高125m,是當時世界上最高的大頭壩。巴西與巴拉圭於1975年合建的伊泰普水電站大頭壩,壩高196m,是世界上最高的大頭壩。中國自50年代以來也修建了很多座大頭壩。如1958年建成的磨子潭水庫雙支墩大頭壩,壩高82m(見彩圖);1960年修建的新豐江大頭壩,壩高105m。

大頭壩

大頭壩 大頭壩

大頭壩設計 設計時首先根據工程經驗初步給定壩體基本尺寸,再進行穩定和強度分析。壩段寬度與壩高有關,單支墩常採用9~18m,雙支墩當壩高在80m以上時採用18~27m。上游壩面的坡度越緩,利用的水重越多,可以節省混凝土,但上游面易產生拉應力。大頭壩的上下游坡度一般採用1:0.4~1:0.6。支墩厚與壩段寬度及壩高有關。壩越高、壩段越寬,支墩承受的水壓力越大,為滿足強度要求,應增大支墩厚度。

大頭壩的應力分析可採用材料力學方法,計算時可粗略考慮計算截面寬度變化的影響(見寬縫重力壩)。頭部應力比較複雜,且易產生拉應力,可沿壩面法向截取平面,採用差分法分析頭部應力。也可採用二維或三維有限元法進行大頭壩的應力分析。自50年代以後便開始套用動力學理論進行大頭壩的抗震計算,計算時假定壩體為一維多質點體系,根據假定的地面運動規律計算壩體的動力反應。自60年代以來,開始採用動力問題有限單元法,可以更好地反映壩體的動力特性。

計算表明,穿過頭部的滲流體積力可產生較大的拉應力。因此,頭部兩側伸縮縫中的止水應儘量靠近頭部的下游面,以增大側壓力,減小或消除拉應力。有的大頭壩在頭部中心設排水孔,以改善滲流的作用。為防止施工期產生溫度裂縫,支墩應設直立的或傾斜的收縮縫。在支墩達到穩定溫度以後,收縮縫應進行灌漿,以保證支墩的整體性。在頭部與支墩相接處,也常常設收縮縫以防止因厚度突然變化引起的裂縫。對於大頭壩,應注意防止頭部表面的溫度裂縫,以免水庫蓄水後縫內進水,使裂縫繼續向縱深發展,危及大壩安全。