名稱釋義

(1)大橫。大,穴內氣血作用的區域範圍大也。橫,穴內氣血運動的方式為橫向傳輸也,風也。該穴名意指本穴物質為天部橫向傳輸的水濕風氣。本穴物質為腹結穴傳來的水濕雲氣,至本穴後因受脾部外散之熱,水濕雲氣脹散而形成風氣,其運行方式為天部的橫向傳輸,故名。

(2)腎氣。腎,水也。氣,天部的氣態物質也。腎氣名意指本穴的天部之氣富含水濕。本穴物質為腹結穴地部泥水混合物氣化的水濕雲氣,在向本穴運行的過程中,它是又天部的稍高層次橫向傳至本穴的天部稍低層次,水濕進一步集結在雲系之中,如腎水之運行,故名腎氣。

(3)人橫。人,氣血物質所處的層次為地部之上、天部之下的人部也。橫,穴內氣血物質運行的方式為橫向傳輸也。人橫名意指穴內氣血在人部橫向傳輸。理同大橫名解。

(4)足太陰陰維之會。本穴物質不光有天部的滯重水濕雲氣,同時還有腹哀穴下行傳來的地部經水,其地部經水由本穴外溢脾部,有陰維脈的氣血特性,故為足太陰陰維之會。

治法

寒則想瀉後補或補而灸之,熱則瀉針出氣或水針。

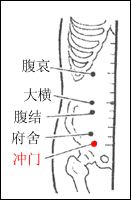

定位

大橫穴位於人體的腹中部,距臍中4寸。《針灸甲乙經》:“在腹哀下三寸,直臍旁”;《類經圖翼》:“在腹哀下三寸五分,平臍,去中行三寸半”;《針方六集》:“橫直臍旁大橫紋中,上直兩乳,俠任脈兩旁各四寸。”《針灸資生經》:“去腹中行各當為四寸半”;諸家所述距前正中線分寸有出入,今從《針方六集》。

添加

添加解剖

在腹外斜肌肌部及腹橫肌肌部;布有第十一肋間動、靜脈;布有第十二肋間神經。

主治

泄瀉,便秘,腹痛。

古代記述:大風逆氣,多寒善悲,驚怖,心忪少力,下痢,洞泄,便秘,小腹寒痛,中焦虛寒,四肢不可舉動,小腹熱,欲走太息。

近人報導:膽道蛔蟲症,腸道蛔蟲症,腸麻痹。

臨床運用

用於治療氣血瘀滯化熱引起的便秘、腸癰、以及虛寒洞泄、著涼腹痛、體虛多汗。有除濕散結、理氣健脾、通調腸胃的作用。

功效

〖主治疾病〗 泄瀉,便秘,腹痛。

〖人體穴位配伍〗 配天樞穴、足三里穴治腹痛。

〖刺灸法〗 直刺 l一2寸。

〖附註〗 足太陰與陰維脈交會穴。大橫穴足太陰陰維之會。

方例

腸道蛔蟲症:大橫、四縫或足三里。

腹疼痛、洞泄:大橫、天樞、中脘、關元、足三里、三陰交。

文獻

《甲乙經》:“足太陰、陰維之會”;“大風逆氣,多寒善悲,大橫主之”。

《千金方》:“四肢不可舉動,多汗洞痢,灸大橫隨年壯。”

摘錄

胃下垂

配合中脘、氣海(補法)、歸來(左,平補平瀉)、百會(迎隨補法),足三里(燒山火),針刺得氣,大橫平補平瀉。

尿失禁、尿瀦留

針刺大橫得氣後,施提插捻轉補法,留針30分鐘,間歇行針2-3次,每日1次,10次為1療程。