流行病學

老年性黃斑變性已成為美國45~64歲者、僅次於糖尿病的第2位致盲病,其患病率為9%;65~74歲人中為10%,75~85歲的患病率為27.9%。大於75歲人中30%均或多或少患有此病。在荷蘭6251人口調查中,老年性黃斑變性總患病率為1.7%。中國某縣2萬自然人群中調查發現發病率近2%。中國另一項調查,在40歲以上1091人群中老年性黃斑變性患病率:40~49歲,50~59歲,60~69歲及70歲以上組中分別為0.87%5.05%、7.77%及15.33%,其中乾性型96.3%濕性型3.7%。增齡性黃斑變性的發病性別上無明顯差異。國外報導黑色人種患病率遠較白種人為低二者之比約為1∶6。

病因

增齡性黃斑變性的發病原因尚不清楚,但據大量流行病學調查資料、多年來的臨床病例分析,以及各種動物實驗的研究表明,可能引起增齡性黃斑變性的因素有:遺傳因素、環境影響、先天性缺陷、後極部視網膜慢性光損傷、營養失調、免疫或自身免疫性疾病、炎症、代謝障礙、鞏膜硬度的改變、中毒、心血管系統疾病等多種因素。其中黃斑區視網膜長期慢性的光損傷,可能是引起黃斑區的視網膜色素上皮(retinal pigment epithelium,RPE)及光感受器發生變性的重要基礎。但迄今為止還沒有明確的證據可以證明是什麼原因直接引起增齡性黃斑變性增齡性黃斑變性很可能是多種因素長期共同影響的結果。

發病機制

視網膜

視網膜臨床表現

增齡性黃斑變性

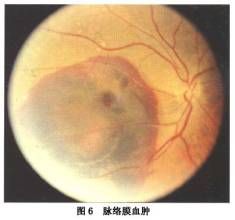

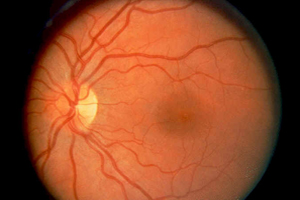

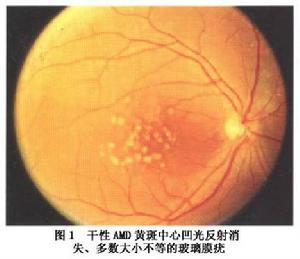

增齡性黃斑變性乾性AMD多發生於50歲以上的老年人,雙眼對稱視力極為緩慢的進行性下降、病人常有視物變形等症狀。眼底檢查雙眼黃斑區色素紊亂中心凹光反射消失後極部有時常可見到一些大小不一邊界不很清晰的黃白色的玻璃膜疣(圖1)。病程晚期有些病人由於RPE的萎縮及色素脫失,可見後極部視網膜有邊界較為清晰的地圖樣萎縮區(圖2)。如果脈絡膜毛細血管也發生萎縮,就可以見到萎縮區內有一些粗大的脈絡膜血管。

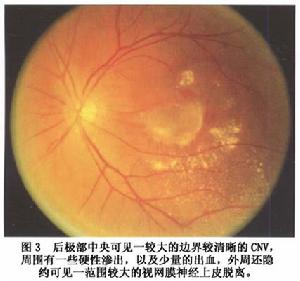

濕性AMD是由於Bruch膜受損,脈絡膜毛細血管經由Bruch膜損害處向視網膜色素上皮及視網膜神經上皮處生長,形成脈絡膜新生血管(choroidal neovascularization,CNV)。CNV一旦形成,由於新生血管的結構不完善必將引起滲出、出血、機化、瘢痕等一系列病理改變終致中心視力喪失殆盡。

濕性AMD多發生於60歲以上的老年人,多為一眼先發病,對側眼可能在相當長的一段時間以後才發病,但也有少數病人雙眼同時或先後不久發病。據國外大量的資料統計,單眼濕性AMD患者每年有12%~15%對側眼發生濕性AMD5年之內大約75%的病人對側眼可能發病。

與乾性AMD視力緩慢的進行性下降不同,濕性AMD病人發病後視力減退較為迅速,常於短期內明顯下降,有些病人甚至可以明確指出其發病日期。然而眼底檢查卻可發現眼底後極部病變的範圍已經非常廣泛,大範圍的病變絕非短期之內形成。因為病變雖然發生在後極部,但病變尚未影響中心凹,因此不少病人沒有發現症狀,一旦病變侵入中心凹,中心視力受損,病人才會發現視力下降。

診斷

增齡性黃斑變性

增齡性黃斑變性增齡性黃斑變性的晚期診斷一般不難關鍵是早期診斷增齡性黃斑變性的早期常無任何症狀,回顧性的研究增齡性黃斑變性的早期症狀,依次是視物模糊,視物變形,閱讀困難,中心或旁中心暗點及視力疲勞。Andrew研究了103個增齡性黃斑變性早期脈絡膜新生血管引起的症狀,以視物變形和近距離閱讀困難是增齡性黃斑變性最早期的症狀,出現上述自覺症狀時要仔細檢查病人。臨床中也發現近視很少患增齡性黃斑變性,大部分患者屈光為正視及遠視改變,因此增齡性黃斑變性可加重視力疲勞和近距離閱讀困難。檢查增齡性黃斑變性的近視力更易發現中心視力的變化

增齡性黃斑變性一般雙眼發病,一眼患病,第二眼具有發生增齡性黃斑變性的高度危險性。對單側增齡性黃斑變性患者進行色調分辨力、黃斑閾值、暗適應檢查及Amsler表中心視野檢查,4項檢查結果均反映當單側增齡性黃斑變性對側眼視力≥1.0時,已有視功能異常,表現為色調分辨力及視網膜光敏感度的降低暗適應功能及Amsler表中心視野的異常。Eisner發現晚期增齡性黃斑變性第二眼視力正常,無黃斑病變,但有藍錐細胞敏感性降低和色覺改變,中心凹視錐細胞視色素密度比正常眼減少因而對另一眼有晚期增齡性黃斑變性的早期增齡性黃斑變性患者,尤其另一眼有大量的融合性玻璃膜疣(圖18),要注意早期檢查和早期診斷。

鑑別診斷

增齡性黃斑變性

增齡性黃斑變性濕性AMD應與中心性滲出性脈絡膜視網膜炎、高度近視眼的黃斑退變引起的CNV、眼底血管樣條紋、脈絡膜黑色素瘤等疾病相鑑別。中心性滲出性脈絡膜視網膜炎多發生於年輕女性、單眼發病、病變範圍很小,通常為1/3~1/2視盤直徑大小;高度近視患者有高度近視的歷史、眼底檢查可見豹紋狀眼底、鞏膜後葡萄腫以及漆紋樣裂紋;眼底血管樣條紋可見視盤周圍有棕黑色的向四周發出的放射狀的條紋,其中走向眼底後極部的條紋可發生CNV,眼底螢光素血管造影可以見到非常醒目的血管樣條紋;脈絡膜黑色素瘤眼底螢光素血管造影表現為造影早期為遮蔽螢光,但造影后期可見病變邊緣有多數細小的強螢光小點,以後有螢光素滲漏有時可以見到腫瘤內的血管與視網膜血管同時顯影,形成雙循環現象眼部超聲檢查也可協助診斷。仔細分析,結合眼底螢光素血管造影、超音波檢查等手段當可鑑別上述疾病。

實驗室檢查

增齡性黃斑變性

增齡性黃斑變性其它輔助檢查

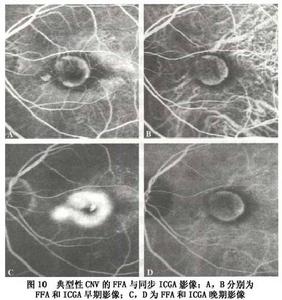

1.眼底血管造影 常用於診斷眼底疾病的眼底血管造影多年來僅為眼底螢光素血管造影(FFA)又發明了吲哚青綠血管造影(ICGA)。前者主要用於診斷視網膜血管疾病,對脈絡膜血管疾病的診斷不夠理想;後者主要用於脈絡膜血管疾病的診斷。臨床上使用FFA和ICGA聯合造影,大大提高了眼底疾病的診斷水平。

乾性AMD眼底螢光素血管造影,表現為造影早期後極部由於RPE的萎縮而顯現透見螢光,多數玻璃膜疣也顯現透見螢光少數玻璃膜疣可能顯現螢光素染色(圖9A,C)。如果後極部RPE有地圖樣萎縮,造影則可見局部地圖樣透見螢光。如果病程後期脈絡膜毛細血管也發生萎縮,則在局部弱螢光的背景上顯現有粗大的脈絡膜血管。

治療

乾性AMD由於是RPE-Bruch膜-脈絡膜毛細血管複合體的退行性改變引起,因而尚無任何治療方法。所幸增齡性黃斑變性病變僅限於後極部黃斑區因此僅中心視力受損,而周圍視力不受影響,所以病人一般日常生活還可自理。中心視力障礙可用助視器幫助。可介紹病人去低視力門診診治,遠視力可佩戴遠用助視器即望遠鏡式眼鏡,近視力可藉助近用助視器即放大鏡類幫助閱讀。但有些乾性AMD病人一段時間以後,可產生CNV,因而轉化為濕性AMD,從而病變範圍不斷擴大所以乾性AMD病人也應當定期複查,以便及早發現CNV及時予以處理。

濕性AMD的處理原則是儘早處理CNV,避免病變不斷擴大,損害更多的中心視力。如果治療得當,治療成功,可以保持病人現有視力。不少病人由於控制了CNV,病變附近的滲出、出血被吸收,視力還可以有一些進步。對於那些單眼的濕性AMD,而對側眼仍然健康者一方面應積極治療患眼對側眼也應當密切觀察,可請病人使用Amsler表每天自行檢查其健眼的中心視野,如果一旦發現健眼有Amsler表的方格扭曲出現暗點或視物變形等現象,應立即到醫院檢查以便及早治療。

預後

對於乾性AMD患者晚期可出現中心視力喪失,周邊視力尚可,無其他併發症不致全盲。對於已經發展成濕性AMD的病人,由於容易發生黃斑區視網膜下出血視力預後不容樂觀。早期發現和積極治療成為影響預後的重要因素。