概述

基因組學與遺傳學發展里程碑

基因組學與遺傳學發展里程碑基因組學(英文genomics),台灣譯作基因體學,研究生物基因組和如何利用基因的一門學問。用於概括涉及基因作圖、測序和整個基因組功能分析的遺傳學分支。該學科提供基因組信息以及相關數據系統利用,試圖解決生物,醫學,和工業領域的重大問題。

基因組學能為一些疾病提供新的診斷,治療方法。例如,對剛診斷為乳腺癌的女性,一個名為“OncotypeDX”的基因組測試,能用來評估病人乳腺癌復發的個體危險率以及化療效果,這有助於醫生獲得更多的治療信息並進行個性化醫療。基因組學還被用於食品與農業部門。

基因組學的主要工具和方法包括:生物信息學,遺傳分析,基因表達測量和基因功能鑑定。

基因組學出現於1980年代,1990年代隨著幾個物種基因組計畫的啟動,基因組學取得長足發展。相關領域是遺傳學,其研究基因以及在遺傳中的功能。

1980年,噬菌體Φ-X174;(5,368鹼基對)完全測序,成為第一個測定的基因組。

1995年,嗜血流感菌(Haemophilusinfluenzae,1.8Mb)測序完成,是第一個測定的自由生活物種。從這時起,基因組測序工作迅速展開。

2001年,人類基因組計畫公布了人類基因組草圖,為基因組學研究揭開新的一頁。

基因組學是研究生物基因組的組成,組內各基因的精確結構、相互關係及表達調控的科學。基因組學、轉錄組學、蛋白質組學與代謝組學等一同構成系統生物學的組學(omics)生物技術基礎。

基因組研究應該包括兩方面的內容:以全基因組測序為目標的結構基因組學(structuralgenomics)和以基因功能鑑定為目標的功能基因組學(functionalgenomics),又被稱為後基因組(postgenome)研究,成為系統生物學的重要方法。

功能基因組學

功能基因組與比較基因組

功能基因組與比較基因組基因組DNA測序是人類對自身基因組認識的第一步。隨著測序的完成,功能基因組學研究成為研究的主流,它從基因組信息與外界環境相互作用的高度,闡明基因組的功能。功能基因組學的研究內容:人類基因組DNA序列變異性研究、基因組表達調控的研究、模式生物體的研究和生物信息學的研究等。

(1)基因組表達及調控的研究。在全細胞的水平,識別所有基因組表達產物mRNA和蛋白質,以及兩者的相互作用,闡明基因組表達在發育過程和不同環境壓力下的時、空的整體調控網路。

(2)人類基因信息的識別和鑑定。要提取基因組功能信息,識別和鑑定基因序列是必不可少的基礎工作。基因識別需採用生物信息學、計算生物學技術和生物學實驗手段,並將理論方法和實驗結合起來。基於理論的方法主要從已經掌握的大量核酸序列數據入手,發展序列比較、基因組比較及基因預測理論方法。識別基因的生物學手段主要基於以下的原理和思路:根據可表達序列標籤(STS);對染色體特異性Cosmid進行直接的cDNA選擇;根據CpG島;差異顯示及相關原理;外顯子捕獲及相關原理;基因晶片技術;基因組掃描;突變檢測體系,等等。

(3)基因功能信息的提取和鑑定。包括:人類基因突變體的系統鑑定;基因表達譜的繪製;“基因改變-功能改變”的鑑定;蛋白質水平、修飾狀態和相互作用的檢測。

(4)在測序和基因多樣性分析。人類基因組計畫得到的基因組序列雖然具有代表性,但是每個人的基因組並非完全一樣,基因組序列存在著差異。基因組的差異反映在表型上就形成個體的差異,如黑人與白人的差異,高個與矮個的差異,健康人與遺傳病人的差異,等等。出現最多基因多態性就是單核苷酸多態性(SNPs)。

(5)比較基因組學。將人類基因組與模式生物基因組進行比較,這一方面有助於根據同源性方法分析人類基因的功能,另一方面有助於發現人類和其他生物的本質差異,探索遺傳語言的奧秘。

結構基因組學

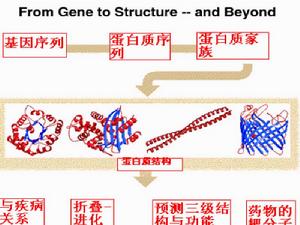

結構基因組學與蛋白摺疊

結構基因組學與蛋白摺疊結構基因組學是繼人類基因組之後又一個國際性大科學熱點,主要目的是試圖在生物體的整體水平上(如全基因組、全細胞或完整的生物體)測定出(以實驗為主、包括理論預測)全部蛋白質分子、蛋白質-蛋白質、蛋白質-核酸、蛋白質-多糖、蛋白質-蛋白質-核酸-多糖、蛋白質與其他生物分子複合體的精細三維結構,以獲得一幅完整的、能夠在細胞中定位以及在各種生物學代謝途徑、生理途徑、信號傳導途徑中全部蛋白質在原子水平的三維結構全息圖。在此基礎上,使人們有可能在基因組學、蛋白質組學、分子細胞生物學以致生物體整體水平上理解生命的原理。

對疾病機理的闡明、對疾病的防治有重要套用意義。

一、發展回顧:

1998年4月,由美國國家醫學科學院(NIGMS)和WellcomeTrust發起在英國召開了第一次國際結構基因組會議,美國、法國、英國、德國、加拿大、日本、荷蘭、義大利以及以色列的9國科學家參加了會議。2000年9月,美國NIGMS決定首批投入1.5億美元,在美國建設7個研究中心(目前已經發展成為10個),爭取在未來10年內解出1萬個蛋白質的三維結構,建立蛋白質的胺基酸殘基序列、三維結構和生物功能之間的有機聯繫,同時也支持結構基因組方法學的研究。2002年,10家大型國際製藥公司宣布啟動結構基因組研究。2000年11月,日本組織召開國際會議討論結構基因組計畫的有關問題,確定了完成測定3000個蛋白質三維結構的“Protein3000計畫”。2001年4月,在美國召開了第二次國際結構基因組會議,表明新一輪大規模的國際合作研究已經開始。

二、主要進展

我國在結構生物學研究方面具有較好的基礎。60年代,我國科學家在世界上首次人工合成了胰島素;70年代初又測定出1.8Å解析度的豬胰島素三維結構,成為世界上為數不多的能夠測定生物大分子三維結構的國家,這些研究工作處於當時的世界先進水平。在國際結構基因組研究剛露端倪之時,我國科學家就敏感地抓住了這一新動向,2000年我國開展了結構基因組學的研究。近來,國家863計畫、973計畫、中國科學院知識創新工程、國家重大攻關項目、自然科學基金先後重點資助了結構基因組學的研究工作和相關技術平台的建設。相關研究工作既有分工、又有交叉合作,並充分地考慮到了我國基因組水平研究的特點和我國在結構解析方法研究在國際上的地位。並計畫在參加國際合作的基礎上,在逐步建立基因組研究技術平台的同時,五年之中完成200-300個蛋白質三維結構的測定。

我國的結構生物學研究隊伍近年來不斷發展壯大,中國科學院生物物理所、中國科技大學、北京大學、清華大學以及中國科學院物理所、高能所、上海生命科學院、福州物質結構所、上海復旦大學等單位均是我國開展結構基因組研究的重要基地。

我國結構基因組學研究雖然啟動時間較短,但已經獲得了不少重要進展。據初步統計,已經完成了近千個克隆,已表達出210個蛋白質,其中有100多個可溶或部分可溶;獲得近30個結晶和NMR樣品,已經測定出5個結構。