地理位置

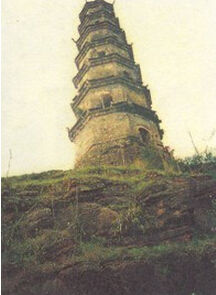

培文塔,位於湖南境內培文村武家岩,建於清同治八年(公元1869年)。現位於瀏陽市龍伏鎮培文村。

特色

建造特色

塔高26米,由紅石、青石、花崗石、三合土砌成,七層八方,重檐高翹,塔基周長9米多,南向門額書“培文塔”三字。塔內空,有54級青石板跳梯可旋至最高層,各層均開四拱門,每層八角安有56隻花崗石龍頭。塔頂生叢樹,年老而長青。該塔為典型的清代文峰塔,造型古雅美觀,重檐檐角飛翹在湖南現存古塔中殊為少見。人們常說“勝造七級浮屠”,浮屠即塔,層數一般為單數,此塔卻有八層,實屬罕見。

現狀

該塔被列為瀏陽市文物保護單位,上層建築已於1998年倒塌,今存塔基和下幾層,但雄姿仍在。

歷史典故

培文塔是春田村秀才沈思錦(少白)為首倡建的。沈氏自負才高,但多次參加科舉考試,始終沒有中舉。沈與一些人認為,當時瀏陽上北鄉文人很多,沒有一個中舉的,是“文星”不燦跑了風水。故倡議建塔,一是以塔鎮風水,二是引起民眾重視文化教育和人才培養。故塔以“培文”命名。從《募建寶塔引》中“藉以栽培士類,留心水口……”等文句可看出建塔目的和意義。

武家岩地勢高,風景好,處在撈刀河東西兩條發源河相匯之處,河流蜿蜒,如兩條蛟龍,難怪人們認為在此地建塔,可鎮住風水。

清同治三年(公元1864年),沈思錦為首積極募捐,籌集資金建塔,四方賢士紛紛解囊。

同治七年,建塔開始,當地民眾積極參加,並匯集了許多能工巧匠,由於塔高,又建在山岩上,施工難度很大。建設者克服困難,將建築架扎到河對岸,通過兩年努力,將塔建成。

培文塔在建築結構上屬閣樓式空心塔。通高26米,八角七級,占地面積近40平方米。基礎及塔身一層和二層內外壁均為紅石所砌。三至七層內外均用青磚砌成。塔壁中間由三合混凝土所夯實。一層壁厚一米多。底層空間寬闊,品字形,可擺三張大方桌,每層均用青石砌成踏步供人上塔觀光,各層樓面都用麻石鋪成,每層都有兩個用麻石拱成的洞門,門高約2米。在外層每層的八角上都用青石或麻石碉成的龍頭裝設伸出用來掛塔燈。當塔上幾十盞燈一齊點亮時,整塔光芒四射,無比壯觀。塔頂上有一株冬青樹,系飛鳥銜來種子落在塔上所生。樹高約有1米。

培文塔建成後,每年都有許多人來遊覽。1988年瀏陽市人民政府把培文塔定為“文物保護單位”。可惜由於各種原因,該塔於1998年3月19日倒塌。為保護遺址,當地人士請示瀏陽市文物管理處,於1998年立碑於塔基座東面,碑文規定塔基外周圍30米內為保護範圍。現寶塔狀況是:塔座完整,一層塔還存有4/5,二層尚存2/3。在一層東面,“塔文塔”碑匾還在。