基本內容

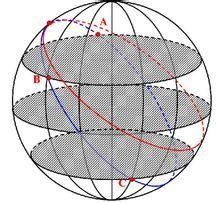

衡量地理空間、地理過程、地理系統等的有序程度或巨觀狀態的一個函式。借用熱力學第二定律有關熵的基本概念,結合地理系統的實際狀況,經改換後平移到地理學中。1962年,利奧波德(L.B.Leopold)等首次提出地形學變數與熱力學變數之間的相似,將地表高度模擬物體溫度,將地理質量模擬物體熱量,從而建立了“地形熵”。之後,沙伊德格爾(A.E.Scheidegger)等於1966年又提出“最小地理熵”的概念;威爾遜(A.G. Wilson)於城市地理的研究中,提出“熵最大模型”。以後,對於地理熵的研討更趨廣泛,企圖使它成為衡量地理整體特性的一個統一指標,以便判斷地理系統的結構或過程在統一基礎上的可比性。與此同時,又把地理熵與地理信息的關係,從本質上和數學定量上統一起來。 地理熵

地理熵