概念

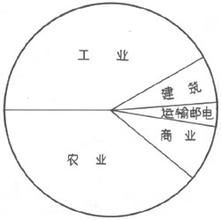

一個國家(或地區)整個物質生產領域的勞動者在一定時期內新創造的價值的生產、分配和使用的統計。類別

定義

國民收入是社會總產品的一部分,是社會總產品用以補償已消耗的生產資料後剩下的那部分社會產品,國民收入生產額有生產法和分配法兩種計算方法。算法分類

國民收入統計

國民收入統計分配法 利用國民收入初次分配的各項構成要素倒算國民收入總量,又稱倒算法。國民收入初次分配的構成要素包括勞動者的勞動收入、稅金、利潤、利息支出等。按各物質生產部門把這些要素加總起來,即得各個物質生產部門的淨產值;各物質生產部門的淨產值相加,即得國民收入總量。按現行價格計算的國民收入總量,是物質生產領域的勞動者當期新創造的價值總量,反映滿足社會需要與個人需要的規模。它可與實際發生的國民收入的分配、再分配及使用指標聯繫起來,分析研究社會再生產的有關問題。按不變價格計算的國民收入總量,適用於研究國民收入物量的發展變化,它消除了物價變動的影響。

分配統計

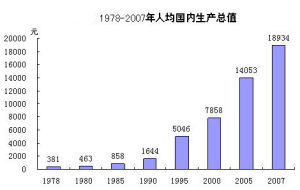

人均國內生產總值

人均國內生產總值初次分配統計指標 國民收入初次分配在物質生產領域內進行。有兩個基本指標:①物質生產領域勞動者的原始收入。即勞動者為自己勞動新創造的價值,如企業勞動者的工資。②生產企業的純收入。即勞動者為社會新創造的價值,包括由國家集中的純收入(如稅金)和由生產單位自留的純收入(如企業留利)。

再分配統計指標 國民收入在初次分配基礎上,又在全社會範圍內進行分配,形成全社會以及生產部門、非生產部門和居民等方面再分配收入和再分配支出兩類指標。國民收入再分配收支額是通過以下各種形式實現的:①國家財政預算。主要以財政收支指標表現。②銀行信貸。主要利用銀行存款、貸款和現金收支指標表現。③國家價格政策,也是國民收入再分配的一個手段。主要通過價格比例或依附於財政收支指標表現。④非生產部門與生產部門和居民之間的收支活動。主要是以非生產部門勞動者的勞動收支、服務性收支(各服務企業為社會提供服務發生的收支)、轉移性收支(各單位為盡社會義務而發生的收支)等指標表現。

國民收入分配、再分配的結果,從全社會講,國民收入再分配收支總和是相等的。對生產部門講,一般是再分配收入小於再分配支出;對非生產部門講,再分配收入大於再分配支出;對居民講,一般是再分配收入大於再分配支出。各方面再分配收支數額是計算他們最終收入的基礎數據,是研究各種再分配比例的依據。

使用統計

國民收入最終使用於消費和積累兩方面。主要指標有:①消費基金。是用於居民個人和社會實際消費的那部分物質產品的貨幣表現。實物形態是消費品,包括居民個人生活消費品和社會集團公共消費品。消費基金分居民消費基金和社會消費基金。居民消費基金包括農民消費基金和非農民消費基金,計算方法有兩種:一種是直接計算法,即根據居民消費的實物產品直接計算;一種是收支平衡法,即根據國民收入分配、再分配與最終使用的平衡關係間接推算。②積累基金。是用於擴大社會生產、增加非生產領域的非生產基金和建立物資後備的那部分物質產品的貨幣表現。實物形態是擴大再生產用的生產資料和當年未消費的消費品。積累基金分為生產性積累和非生產性積累,固定資產積累和流動資產積累。積累基金總額有兩種計算方法:一種是用年末與年初固定資產淨值和流動資產價值的差額;一種是用本期新增固定資產和流動資產減去本期內減少的固定資產和流動資產的差額。積累基金與消費基金之和為國民收入使用額。國民收入使用額與國民收入生產額的關係是:國民收入使用額=國民收入生產額+進口-出口-損失。