簡介

北庭故城遺址

北庭故城遺址十三世紀初隸屬蒙古,憲宗時曾在此設定行尚書省。元在此設“別失八里元帥府”,當時仍是北疆的重鎮。故城到了明代初年的時候才荒廢不用。

清嘉慶二十五年(1820年),中國的學者徐松首先來此進行調查,發現了唐金滿縣殘碑等珍貴的文物。

1908年和1914年日本人大谷光瑞率領的考察隊和英國人斯坦因分別來此非法調查和挖掘。

1928年西北科學考察團也曾對遺址進行過發掘,並由中國學者袁復禮負責測圖。

1979年—1980年,中國社會科學院考古研究所又重新進行過兩次調查和測繪,在城西700多米處發掘的一座高昌回鶻時期的佛寺遺址中,發現了大批泥塑像和精美的壁畫。

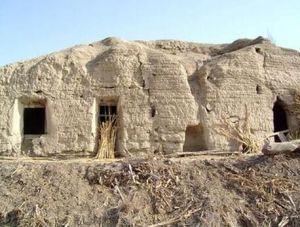

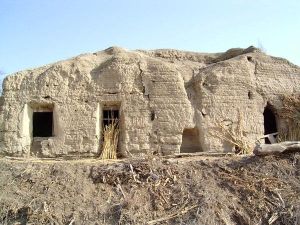

古城的規模十分宏大,平面呈不規整的長方形,分內外兩城,內城位於外城中部略偏東北的地方。外城牆周長達4596米,內城牆周長3003米;城牆高10多米,是夯土建築而成的,厚8~12米,有馬面及護城河等軍事防禦設施。城內原有的建築破壞殆盡,僅保存下來了3處殘破的牆基,9處殘基址,其中2處是佛教寺院的基址。

外城應建於唐貞觀年間(627年—649年),顯慶(656年—661年)和開元(712年—756年)以及高昌回鶻時期,曾多次對城址進行過修補或增築。內城建於高昌回鶻時期。在城內曾經出土了很多唐代的板瓦、筒瓦和蓮花紋方磚,並在城的西北角出土了唐代銅質官印“蒲類州之印”和工藝水平很高的銅獅、石獅、葡萄紋銅鏡、開元通寶、刻花石球、下水管道及陶器等多種文物。

歷史背景

北庭故城遺址

北庭故城遺址兩漢時,金滿城(吉木薩爾)一帶成為車師後國。

魏文帝黃初三年(公元222年)仍設西城長史和戊巳校尉(治所高昌)管理西域,並封車師後部王壹多雜為守魏侍中,號大部尉。使用魏的印信,和中原保持親密的關係。

唐太宗貞觀十四年(公元640年)討平高昌後,經其地設庭州,發展成為天山北麓的政治、軍事和文化中心,有重兵駐守。

貞觀二十二年(公元648年),任命西突厥開國主室點密五世孫阿斯那賀魯為瑤池都督府都督,稱“可汗浮圖”。

高宗永微四年(公元653年)賀魯率眾叛亂,顯慶二至三年(公元658—659年)叛亂平定,隨即撤銷瑤池都督府,並在庭州設立金山都護府一起分管西域。

武后長安二年(公元703年)在此設北庭都護府,下轄金滿、輪台、蒲類(後改後庭)、西海4縣,與安西都護府以天山為界分疆而治。

景龍二年(708年)升為北庭大都護府,轄天山以北、巴爾喀什湖以東、以南,西達鹹海廣大地區的軍政事務。後改北庭節度史,所轄瀚海軍駐此,貞元六年(790)陷於吐蕃。

九世紀中期高昌回鶻王國建立後,稱夏都,為其政治中心之一;又稱“別失八里”,意為五城。

元代在此設別失八里行尚書省、宣慰司、元帥府。

15世紀前期毀於戰火。

清乾隆四十年(1775)在此曾經出土唐碑,嘉慶二十五年(1820)徐松曾調查城址,發現金滿縣殘碑。

19世紀以後,英、日等國先後派探險隊在此調查挖掘。

1928年,西北科學考察團對故城進行調查發掘。

1979—1987年中國社會科學院考古研究所進行調查發掘。

1988年,被中華人民共和國國務院公布為全國重點文物保護單位。

2010年,被批准為首批全國23個國家考古遺址公園之一。

地理環境

北庭故城遺址

北庭故城遺址區內氣候溫暖乾旱,年平均氣溫4—7℃,年均降水量約200—300mm,年蒸發量為1885.2mm。

範圍格局

北庭故城遺址

北庭故城遺址外城

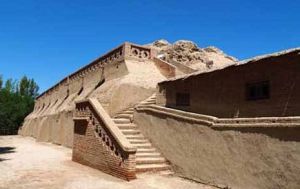

外城始建於唐代初年,後經兩次修補,周長4596米,東牆長1686米,南牆長850米,西牆長1575米,北牆長485米。牆基殘寬5—8米,殘高3—5米,均系夯土築成。夯層平整堅實,厚約7厘米。北城城門保存尚好,門寬8米,有瓮城。其餘三面城門無存。馬面34個,間距約60米。西牆中部偏南,存敵台1座,長22米,寬16米,高6米,頂部存房址殘跡。外城四角原有角樓,西北角台基東西長25米,南北寬23米,殘高約11.5米。護城壕寬30—40米,深2—3米。

內城

北庭故城遺址

北庭故城遺址城內殘存多處大型夯土台基,有的面積達2000平方米。城內散布有殘磚斷瓦及陶片。陶器主要為夾砂紅陶和泥質灰陶,器形有雙耳罐、瓮、盆、盤、碟、盂等。磚有蓮瓣紋方磚、素麵方磚及素麵長方磚 3種。瓦有筒瓦、板瓦,瓦當為圓形,飾蓮花紋。此外還有少量鈞瓷、影青瓷殘片,並採集到石獅、銅獅、刻花石球、葡萄紋鏡、蒲類州印及大量唐代銅幣等。

西大寺

“西大寺”坐落在北庭故城以西約70.5米,東西寬43.8米,分為南北兩部。北部為正殿,有大型佛像,殿外北、東、西三面有洞窟環繞。正殿殘高14米多。東面有一尊殘長13米的睡佛,頭北腳南,睡態安詳,還有一幅大型《分舍利圖》壁畫,保存完好。正殿東側15個佛龕已修整好,每窟都有佛像,壁畫。龕內佛像,大小與真人略同。

南部為庭院,東西有配殿、僧房、庫房。洞窟和配殿內塑有佛像。配殿和東面洞窟繪有壁畫。用淡墨起稿,以鐵線描為主,色調以紅、赭、黃等色為主。

位置配列、構圖形式基本一致,主要為經變、供養、故事畫和供養比丘、供養人等。其中一幅分舍利圖保存較好,北側是王者出行圖,南側為攻城圖。壁畫和塑像旁有回鶻文和漢文題名、題記。

壁畫內容多反映佛教故事,還有高昌回鶻王室供養人像及其生活,出巡等。佛寺正殿中央的佛殘高約10米。北庭西大寺建於公元10世紀高昌回鶻時期,毀於明初戰火。寺院遺址現已蓋房保護,並設有文物保管所。

文物遺存

北庭故城遺址

北庭故城遺址建國後曾對北庭故城遺址多次調查和測圖,城內出土有陶器、土銅、鐵器、錢幣等。陶器以泥質灰陶為主,也有黑陶和紅陶。主要為罐、瓮、盆等;有一雙耳灰陶罐,一黑陶罐兩件完整陶罐,和頂部帶人頭形紐蓋子的陶棺一件。

磚有蓮瓣紋方磚、素麵方磚及素麵長方磚3種。出土的唐代瓦當均模製,大多為青灰色,火候較高,質地堅硬,當面徑11.5—14厘米。基本上都飾蓮花紋,紋飾與唐兩京城出土唐代瓦當基本相同均為單瓣,不見復瓣蓮花紋瓦當。

土銅、鐵器有銅鏡、護身銅質立佛、銅錢、銅棒、鐵剪等,錢幣均為開元通寶。城西北隅出土有唐代銅質官印“蒲類州之印”和銅獅、石獅、葡萄紋銅鏡、刻花石球、下水管道等。

古城內有一大型的石磨盤,還有眾多的馬鞍形、橋形磨製石器,大型陶質容器,說明這裡曾是一個規模大的屯糧基地。

西大寺第一次發掘所獲陶器達53件,器型有瓮、盆、缽、碟、燈、紡輪等。

出土的7塊瓷片中青瓷片1塊,屬北宋耀州窯瓷片;月白瓷片2塊、天藍釉瓷片4塊,均屬金代鈞窯瓷片。出土玉器24件,內有圭、珠、環等。出土日月光金1枚,正面鐫漢文“日月光金”四字,背面鐫少數民族文字。

西大寺的洞窟和配殿內塑有佛像。配殿和東面洞窟繪有壁畫。用淡墨起稿,以鐵線描為主,色調以紅、赭、黃等色為主。位置配列、構圖形式基本一致,主要為經變、供養、故事畫和供養比丘、供養人等。其中一幅分舍利圖保存較好,北側是王者出行圖,南側為攻城圖。壁畫和塑像旁有回鶻文和漢文題名、題記。寺院遺址現已蓋房保護,並設有文物保管所。

遺址價值

北庭故城遺址

北庭故城遺址其中“八王分舍利圖”等壁畫代表了回鶻佛教藝術的最高水平。該寺在佛寺形制、塑像和壁畫方面具有獨一無二的回鶻特點,尤其是佛寺的平面配置形制,尚未發現有與之完全相同的例證,為研究古代西域,尤其北庭地區的宗教、文化提供了寶貴的實物資料。

在故城中發現的一件陶棺,棺頂部有一個帶人頭形紐的蓋子,對研究當時居住在這裡的民族和風俗具有重要價值。

遺址保護

北庭故城遺址

北庭故城遺址2006年修建西寺保護大棚時對本體西側和北側進行了局部清理,為防止施工期間牆體塌陷,對北側和西側採用原始的夯築方法進行修補,增加牆體承重力。並對東側佛龕及牆體進行加固保護。

2009年,北庭故城遺址保護圍欄工程完工,整體測繪和土質分析以及天象觀測等相關資料的採集分析已全部完成。將依附於文物本體上的房屋建築以及會對文物本體造成損壞的建築進行搬遷。把穿城而過的柏油路進行改道,將故城原先開放式的保護方式逐步形成一個全封閉式保護區域。

2010年起,西大寺遺址保開始了為期3年的護開發工程,總投資1900萬元。

從2010年開始啟動遺址公園建設,由國家和地方共同出資2.2億元人民幣。為保持遺址原貌,當地採用裂縫加固、裂縫注漿、洞頂加固、頂面沖溝整治等原始建築工藝,為古城“強筋健骨”。

2014年,北庭故城的附屬建筑北庭西寺本體加固項目於7月上旬開工,總投資約500萬元。

旅遊信息

北庭故城遺址

北庭故城遺址2.先乘班車前往吉木薩爾縣城,從縣城乘坐前往紅旗農場的班車或乘坐計程車前往。

3.遺址已經完善了觀光接待設施,遊客要進入景區參觀必須乘坐專門的觀光車進入。