物種簡介

伊犁馬

伊犁馬中文名:伊犁馬

英文名:Ilihorses

別名:天山“天馬”

它屬於脊索動物門,哺乳綱,奇蹄目,馬科,馬屬,馬種,伊犁馬亞種。是我國珍稀的動物資源。

外形特徵

外貌特徵

伊犁馬

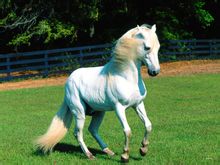

伊犁馬伊犁馬平均體高144~148厘米,體重400~450千克。它體格高大,結構勻稱,頭部小巧而伶俐,眼大眸明,頭頸高昂,四肢強健。當它頸項高舉時,有悍威,加之毛色光澤漂亮,外貌更為俊美秀麗。毛色以騮毛、粟毛及黑毛為主,四肢和額部常有被稱作“白章”的白色斑塊。

伊犁馬具有良好的兼用體型,體格高大,結構勻稱緊湊。頭秀美、高昂乾燥,面部血管明顯;眼大有神,額廣、鼻直,鼻孔大,有悍威。頸長適中,肌肉充實,頸礎高,頸肩結合良好。耆甲中等高長,發育豐滿。背腰平直,腰稍長,尻寬長中等,稍斜。胸深,肋骨開張良好,胸廓發達,腹形正常。肩胛長斜,四肢乾燥,筋腱明顯,關節清晰,肢勢端正。

伊犁馬

伊犁馬有少部分馬頸部肌肉欠豐滿,前胸發育較差,四肢發育不足,有待今後在育種工作中改進。毛色以騮色為主之,栗色和黑色次之,青色和其他毛色少見,據1980年對929匹馬的調查統計,騮毛占54.7%,栗毛占24.5%,黑毛占17.1%,青毛占1.9%,其他毛色占1.8%。

體尺體重

伊犁馬體尺與國內其他馬相比,為我國較大的馬

伊犁馬

伊犁馬| 項 目 | 匹數 | 測定時間 | 體高(厘米) | 胸圍(厘米) | 管圍(厘米) | 體重(公斤) | 胸 圍 | 管 圍 |

| 成年公馬 | 57 | 1980 | 148,33±,0,68 | 171,33±,0,91 | 19,46±,0,1 | 412,36±,4,66 | 115.5 | 13.2 |

| 成年 , 母馬 | 304 | 1980 | 141±,0,31 | 166,62±,0,47 | 17,55±,0,02 | 373,44±,2,66 | 118.1 | 12.5 |

生活習性

伊犁馬

伊犁馬伊犁馬外貌俊秀,體格魁偉,抗病力強,耐粗放,適應性強,有穩定的遺傳性能和生產性能。成年公馬平均體高148.3厘米,體重在400公斤以上。伊犁馬產於伊犁地區各縣(市),尤以昭蘇縣所產堪稱駿馬。

伊犁馬是我國著名的培育品種之一,力速兼備,挽乘皆宜,長途騎乘擅長走對側步,能夠適應于海拔高、氣候嚴寒、終年放牧的自然環境條件,抗病力強。保留了哈薩克馬的優良特性,飼養起來容易,善走山路,冬季在雪深40~50cm時尚能刨雪覓食,青草季節增膘快。西北及華北各省、自治區,均引進該馬種,表現良好的適應性。

伊犁馬乘挽兼優。1000米速度賽只需1分10秒,100公里7小時13分25秒,每天能行走80-120公里。在參加全國性各項賽馬比賽中,伊犁馬以其超凡的速度和耐力,屢屢獲得冠軍,在1997年全國馬術比賽中囊括了全部5項冠軍。伊犁馬在國內外享有很高聲譽。

生長繁殖

伊犁馬

伊犁馬伊犁馬是以新疆的哈薩克馬為基礎,與前蘇聯頓河馬、奧爾洛夫馬等雜交而成。當地牧民稱它“二串子馬”。六十年代後,伊犁馬的培育主要以頓河馬為主,其頓河馬的血液達到了50%以上。伊犁馬有較高的繁殖性能,耐粗飼,抗病力強,有較廣泛的適應能力。

公、母馬3周歲時開始配種。小群配種時,用3~5歲公馬,公、母比例為1:10~20,6~6.5歲公馬,公、母比例為1:25~35;個別公馬至20歲,尚能保持良好的配種能力。在群牧條件下,對母馬進行人工授精,受胎率80%左右,母馬終生產駒10~l2匹。母馬發情周期為17~21天,妊娠期323~337天。

幼駒初生時的體高,相當於成年馬的62%以上,管圍相當於成年馬的56.79%,體長、腳圍相當於成年馬的45%以上;生後一周歲的體高相當於成年馬的87.98%,管圍相當於成年馬的82.74%,體長、胸圍相當於成年馬的76%以上;2周歲的體高和管圍達到成年馬的94%,而體長和胸圍達到成年馬的89%;至4~5周歲時生長發育基本完成。

分布範圍

伊犁馬產於新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州的伊犁地區,中心產區在昭蘇、特克斯、新源、尼勒克,鞏留等縣。馬的總數約有10餘萬匹。

產區位於天山北坡西段的伊犁河流域。地形東、北、南三面有高山環繞,伊犁谷地向西敞開,受西來濕潤氣流影響較大,降水豐富,氣候溫和,森林茂密,草場遼闊,具有發展農林牧業生產的優越條件。

產區由於地形複雜,氣候表現出明顯的地帶性差異。西部河谷平原區氣候溫和,降水稀少,屬溫和半乾旱區,年平均氣溫為7.9-9.2℃,無霜期160-180天,年降水量200-350毫米。其特點是春季升溫迅速,且不穩定,雨水較多。夏季谷地溫度較高,但無酷暑。東部河谷丘陵區降水較多,屬溫涼

伊犁馬

伊犁馬半濕潤區,年平均氣溫為5.4-7.5℃,無霜期110-160天,年降水量350-500毫米;其特點是春季升溫快,但不穩定,夏季短而溫和,多陣雨。昭蘇盆地,高寒多雨,屬冷涼半濕潤區,年平均溫度2.9℃,無霜期85-110天,年降水量400-500毫米。

產區共有草場5848萬餘畝,優良草場占90%以上,牧草繁茂,主要草場類型有:高寒草甸,山地草甸,山地草甸草原,山地草原,山地荒漠草原,平原荒漠及低地草甸等。

伊犁馬產區既是新疆的主要牧業基地之一,也是重要的糧油產區,主要農作物有小麥、玉米、水稻、油料、豆類、甜菜等。產區內廣闊的優質草場和溫和濕潤的氣候特點,,為培育伊犁馬奠定了良好的基礎。

生產性能

騎乘速力和持久力

伊犁馬力速兼備,其工作能力可與三河馬媲美。騎乘速力:1000M為1min13.6s,1600m為2min8.7s,3200m為4min 25.3s,50 km為1h42min31s,100km為7h13min25s。

挽力性能

伊犁兩匹馬拉四輪槽子車,載重1000kg,在土路和石子路面行進20km,需1h3lmin;行進20kg,載重300kg,用挽力40kg,需2h53min16s;載重1200—1500kg,使役每日8-10 h,行30—40km,可持續3—4d。最大挽力400kg,約為體重的92%。

產乳性能

據1980年6月底和9月底,對11匹伊犁馬母馬擠乳量測定,成年馬除供幼駒哺乳外(幼駒在白天拴系,夜晚隨母馬哺乳),每天還可擠乳5.4kg,按牧民習慣擠乳期120天計算,每匹馬可擠乳648 kg。

產肉性能

據1980年11月至12月上旬在昭蘇種馬場,昭蘇縣天山牧場屠宰測定未經肥育的三歲半母馬4匹,六歲半母馬3匹,十歲半母馬4匹,結果如下表。

| 年 齡 | 匹數 | 性別 | 屠宰前 體重KG | 胴體重KG | 肉重KG | 骨重KG | 內臟重KG | 屠宰率% | 淨肉率% | 骨肉比 |

| 3.5歲 | 4 | 母 | 333.5 | 183.93 | 146.62 | 37.31 | 35.99 | 54.5 | 43.44 | 1:3.93 |

| 6.5歲 | 3 | 母 | 361.17 | 195.43 | 160.34 | 35.08 | 38.37 | 54.11 | 44.39 | 1:4.57 |

| 10.5歲 | 3 | 母 | 374.1 | 189.45 | 149.64 | 39.83 | 40.99 | 50.64 | 40.06 | 1:3.76 |

據對六歲半母馬肉成分分析結果:水分占48.82%,乾物質占51.18%(粗蛋白16.89%,粗脂肪31.94%,灰分0.85%)。每公斤馬肉產生熱能為16.59兆焦耳。馬肉樣取自第9-11肋骨間除去背最長肌後的餘下部分。

物種淵源

歷史由來

伊犁馬

伊犁馬早在2000多年前的西漢,伊犁河流域是烏孫國的遊牧地。據《漢書·西域傳》記載:“其國多馬,富人至四五千匹。”公元前119年,張騫第二次出使西域後返回長安,烏孫王獵驕靡派使者送張騫還,並攜良馬數十匹獻給漢朝。十多年後,烏孫王派使者獻馬,向漢朝求婚,復以1000匹馬為聘禮,漢武帝接受了烏孫王的請求,將江都王劉建的女兒細君公主出嫁烏孫。在當時,擁有大批的良馬對於漢朝加強軍事力量,同北方的匈奴作戰具有重要意義。漢武帝見到烏孫馬後,賜名“天馬”,並即興賦詩曰:“天馬來兮從西極,經萬里兮歸有德。承靈威兮障外國,涉流沙兮四夷服。”這就是著名的《西極天馬歌》。

後來,漢武帝得到西域大宛的“汗血馬”後,又定大宛汗血馬為“天馬”,將烏孫馬改稱為“西極馬。”這裡所說的“天馬”、“西極馬”都是今日

伊犁馬

伊犁馬早在公元前二世紀,西域烏孫(也就是今日伊犁)就盛產良馬。據《漢書﹒烏孫傳》記載:“天馬來兮從西極”;“其國多馬,富人至四、五千匹”。足見當時伊犁牧馬業的規模。烏孫國還常常向漢朝進貢良馬。漢武帝非常喜歡烏孫馬的優良品質,親筆賜名“天馬”。此後,伊犁產的哈薩克馬便有了“天馬”的美譽。

到了唐代中葉,西域的回紇向唐朝輸出馬匹,每年達到十萬匹之多,其中很大一部分就是哈薩克馬。清代乾隆皇帝為了鞏固西北邊防,在這裡設伊犁將軍,建惠遠域,並在其周圍建立惠寧等八座衛星城,統稱“伊犁九城”。清廷在伊犁等地大辦馬政,建立多處馬場,培育良馬以供軍需。

品種改良

伊犁馬

伊犁馬哈薩克馬是一種草原型馬種,頭中等大,清秀,耳短,頸細長,耆甲高,胸狹窄,後肢常顯刀狀和外向。我國現代的名馬伊犁馬就是以哈薩克馬為母馬培育出來的。

伊犁馬是在群牧飼養的條件下,通過長期雜交而育成的一個數量較大的品種。它以哈薩克馬為基礎,混入了俄國奧爾洛夫、頓河、布瓊尼以及土庫曼斯坦的阿哈.捷金馬等品種進行雜交到一、二代雜種馬,通過橫交固定,長期在放牧管理條件下而育成的一個乘挽兼用型新品種。它既保持了哈薩克馬的耐寒、耐粗飼、抗病力強、適應群牧條件的優點,又吸收了上述良種馬的優良結構和性能。。20世紀60年代後,伊犁馬的培育主要以頓河馬為主。伊犁馬中,頓河馬的血液達到了50%以上。

評價展望

伊犁馬產乳和產肉性能很好。成年母馬每天可擠奶6公斤左右,若按120天哺乳期計算,平均每個泌乳期每匹母馬可產奶700公斤左右。馬奶中含有大量的蛋白質、乳糖等成分,既是牧民夏天消暑的飲料,據說還是治療胃病、肺結核等疾病的良藥。產肉性能也好,經夏、秋抓膘,在入冬前屠宰,經濟效益最佳,6歲半的母馬屠宰前可達361.17公斤。伊犁馬的馬肉瘦肉多,具有高蛋白低脂肪的特點,味美鮮嫩,被人們風趣地稱為“美容肉”。將馬肉加工成熏馬肉和灌制馬臘腸,下酒佐飯,極受伊犁乃至外地各族民眾的歡迎。

伊犁馬

伊犁馬伊犁馬是在群牧飼養條件下,通過長期雜交選育而成的一個數量較大的品種。它具有體型外貌基本一致的品種特徵和較為穩定的遺傳性。具有力、速兼備的工作能力和較高的繁殖性能。耐粗飼、抗病力強,有較廣泛的適應能力。它是我國優良兼用馬種之一。伊犁馬能適應我國農牧業生產和交通運輸上的需要,並已被不少省區引為種馬,對我國馬匹育種起到了一定的作用。

伊犁馬的品種現狀和當前在養馬生產、育種及馬匹銷路上的實際狀況,需採取適當控制數量,努力提高質量,加強保種工作等措施。伊犁馬的育種工作,應向乘挽兼型的育種方向發展,適當的培育馬術運動用馬,積極改善放牧和補飼管理,加強幼駒培育,搞好品系繁育,擴大伊犁馬的用途,以適應國民經濟發展的需要。