簡介

全稱為“七種自由藝術”,是西歐中世紀早期學校中的七種主要學科。即:文法學、修辭學、辯證法(邏輯學)、算術、幾何學、天文學和音樂。

七藝的起源可追溯到古代希臘。古希臘哲學家柏拉圖按照“以體操鍛鍊身體,以音樂陶冶心靈”的原則,把學科區分為初級和高級兩類。初級科目的體育包括遊戲和若干項運動;初級科目的音樂除狹義的音樂和舞蹈外,還包括讀、寫、算等文化學科。高級科目主要有算術、幾何學、音樂理論和天文學。柏拉圖認為,這些科目是為了鍛鍊學生的智慧型,而不是為了實際生活的套用。古希臘的智者派則著重傳授實用性的科目,主要是修辭學和辯證法(邏輯學)。古希臘創立的學科後來傳入羅馬並得到發展。羅馬學者M.T.瓦羅曾擬訂過一份希臘化的學校課程方案,其內容除文法學、修辭學、辯證法(邏輯學)、算術、幾何學、音樂及天文學外,還有醫學和建築學。羅馬教育家M.F.昆體良認為演說家應具有廣博的學識,包括文法、修辭學、音樂、算術、幾何學、天文學、辯證法(邏輯學)、歷史、法律和醫學等。至公元4世紀時,七藝已被公認為學校的課程。公元5、6世紀,七藝被基督教加以改造,為神學教育服務。西班牙塞維亞主教伊西多在《詞源學》一書中,把七藝的前三科定名為“三學”,後四科定名為“四學”。七藝,作為基督教學校的課程,至此即告定型。

中世紀七藝的實際內容是相當廣泛的。文法一科是學習其他各科的準備,包括拉丁語和文學的基本常識。學生掌握拉丁文後,可選讀古典文學作家和基督教文學作家的作品。修辭學包括散文和詩的習作,也兼含一些歷史和法律知識。辯證法的內容與現代的形式邏輯類似。算術起初是計算宗教節日的方法,後來吸收了阿拉伯的符號記數法,增加了一般運算的內容。幾何學原只有一些地理知識和幾何的基本概念,後來包括了古希臘數學家歐幾里得幾何學和測量知識。天文學原來只有一些行星運行、寒暑更替等常識,後來包含了古希臘天文學家托勒密的論著和亞里士多德的《天體論》。音樂除宗教音樂外,還含有音樂史和音樂理論。在中世紀早期,神學號稱為“一切科學的王冠”。七藝隸屬於神學之下,滲透著神學的內容,學習七藝是為七藝,作為學科,一直沿用到文藝復興運動以前。

文藝復興時代,學科開始分化:文法分為文法、文學、歷史等;幾何學分為幾何學和地理學;天文學分為天文學和力學。到了17、18世紀,學科進一步分化:辯證法分為邏輯學和倫理學;算術分為算術和代數;幾何學分為三角法和幾何學;地理學

分為地理學、植物學和動物學;力學分為力學、物理學和化學。在學科的發展史上,中世紀的七藝處於承上啟下的地位。

萌芽

(一)智者學派與“三藝”

七藝的理念源流可追溯到古希臘。大約公元前5世紀在雅典出現了智者(Sophists),智者的主要代表人物有普羅塔哥拉(Protagoras)、高爾吉亞(Gorgias)、普羅狄克斯(Prodicus)、希庇亞斯(Hippias)、安梯豐(antiphon)和克里底亞(Critias)等。普羅塔哥拉是智者學派的創始人之一,他以教授辯論術、修辭學和文法為職業。

七藝

七藝為了在政治上取得勝利,適應時代對辯論、演講的廣泛需求,尤其在民主制的城邦,雄辯術是爭取民眾、得到聲名的主要工具,於是智者們把雄辯術、修辭學和文法作為他們的主要教學科目,“對語言的邏輯與修辭給予極大關注,對演講、雄辯中的許多具體問題進行了認真研究”, 使這三門學科得以建立,並得到發展。其中,高爾吉亞在辯論術、修辭學方面的成就很大。普羅塔哥拉的學生普羅狄克斯在文法和修辭學上的貢獻極為顯著。阿西達馬斯(Arcidamas)把演說劃分為主張、否定、問題和講話四種。智者致力於邏輯學(辯證法)、修辭學和文法的研究,奠定西方教育史上“三藝”學科始基的功勞非智者莫屬。而且,作為職業教師,智者們也明確地認識到,教育與政治、道德的相互關係。

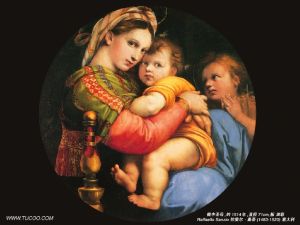

(二)柏拉圖與“四藝”柏拉圖

七藝

七藝(Plato,427BC—347BC)出身於名門望族,曾漫遊各國,先到歐幾里德那裡,又去埃及和南義大利的塔林頓,研究畢達哥拉斯學派的科學、數學和宗教。公元前386年,柏拉圖在雅典創建學園,並在學園前明示:不懂幾何者莫入。豐富的閱歷和淵博的知識為柏拉圖創設“四藝”奠 定了堅固的學術基礎。

在《理想國》中,柏拉圖高度評價教育在人的塑造中的作用,他指出:在20歲到30歲期間要學習高深的科學理論,主要科目是算術、幾何、音樂理論和天文學。對於四藝,柏拉圖給予了深刻的論述。他認為,音樂教育比其它教育重要的多,它可以陶冶心靈,使性情得到調和,其原因是節奏和樂調有強烈的力量浸入心靈的最深處。算術不僅能訓練人的計數能力,而且還能提高人的抽象。思維能力和判斷能力。學習幾何是因為軍事上安寨紮營、測量作戰陣地和編隊布陣需要初步的幾何學知識。學習天文能構想和把握人的肉眼不能追逐的天體運作,從整個宇宙中發現和諧的美和完善。所以,他認為算術、幾何和天文的真正價值在於喚起人對宇宙奧秘的思考,發展和完善人的思考能力。於是,柏拉圖將算術、幾何、天文和音樂理論四門課程列入教學科目,並在教學活動中廣泛傳授。

發展

七藝

七藝大約在羅馬共和國時期,三科和四藝漸漸地聯合。在古羅馬教育史上,最有影響力的教育家之一西塞羅(MarcusTulliusCicero,106BC—43BC)在《論雄辯家》(DeOratore)論述了一個演說家必備的學問和品質,他認為,文法、修辭是雄辯術的基礎學科,雄辯家要有廣博的知識,要在修辭學方面具有特殊的修養:要求言語修養要達到表達正確、通俗易懂、優美生動以及語言要與主題相稱的標準。同時,要具有優美的舉止和文雅的風度。在羅馬帝國後期,文法、修辭是羅馬學校最實用、最主要的學科。文法學校以學習文法為主。包括正確說話的藝術和正確書寫的藝術兩種。修辭學校則以學習修辭學和雄辯術為主。受西塞羅的

影響,昆體良(MarcusFabiusQuintilianus,35—96)也認為一個合格的雄辯家須有寬廣深厚的基礎知識。在這一思想的指引下,他提出培養雄辯家的學科計畫,包括文法、修辭學、音樂、幾何、天文和哲學。他認為文法是雄辯術的基礎,文法學校應該提供未來雄辯家所需要的基礎知識。昆體良也論述過音樂對於雄辯家的作用,即音樂通過音調、音質的變化,可烘托氣氛,也可幫助演講。對於幾何的用處,昆體良贊同柏拉圖的觀點,認為幾何可以激發人的思維,使智力更加敏捷,還有實用價值。公元4世紀,七藝已被確定為學校的課程。基督教教父哲學的集大成者奧古斯丁(AureliusAugustinus,354—430)也曾論述過七藝。奧古斯丁認為,學習文法、修辭、辨證術、幾何、天文、音樂等“自由藝術”的最終目的是為了認識永恆的存在,認識真理,認識上帝的至真、至善、至美。所以,羅馬不僅是希臘文化教育的傳播者,而且也是一種文化教育的締造者。如拉丁文法、羅馬法律以及許多嶄新的實用知識和技術納入了羅馬的七藝。

附屬

476年西羅馬帝國的滅亡,標誌著西歐進入封建時代,其中,5世紀到14世紀文藝復興之前的這段歷史稱為中世紀。中世紀是宗教信仰的時代。神學是其它學科的“王冠”。義大利威維爾修道院院長卡西奧多魯斯(Cassiodorus,480—575)在他寫的《神學與世俗學讀本入門》(IntroductiontoDivineandHumanReading)一書中正式使用七藝的名稱,並分科論述了七藝的主要內容。

七藝

七藝他把七藝作為與神學並列的世俗學問。“教會領導人發現七藝對教會的社會角色的教化是必不可少的。”於是,七藝被基督教接受過來,加以改造,滲透了宗教神學色彩,它被比附於智慧的七根支柱,七大行星和七項德行。基督教教義認為,人應具備“勇敢、正義、智慧、節制、信仰、希望和博愛”七德。另外,教會還制定七項聖事:浸洗禮、堅振禮、聖餐禮、告解禮、聖職禮、婚配禮和終敷禮。在哥德式建築的雕塑、細密畫、壁毯和宗教生活有關的墓碑雕刻上,七門技藝分別由各自固定代表的人物:普里西安(文法)、西塞羅(修辭)、亞里士多德(辨證法)、畢達哥拉斯(算術)、歐幾里德(幾何)、托勒密(天文)以及畢達哥拉斯或圖巴該隱(音樂)。819年莫魯斯(RabanusMaurus)在《牧師教育》(TheEducationoftheClergy)書中,曾這樣解釋七藝:文法是“一門科學,使人學會解釋詩人和歷史學家的作品;它是一門藝術,使人能正確地寫作和說話,人文學科之本就在文法”。修辭是“日常生活中有效地利用世俗談話的藝術”。辨證法是“理解的科學,它使我們能很好地思考、下定義、作解釋和區別真假”。算術是“可以用數字測定的抽象廣延的科學,是數的科學”。幾何學

“解釋我們所觀察到的各種形式,它也是哲學家常用的一 種論證方式”。音樂是“關於音調中被感覺的音程的科學”。天文學是“說明天穹中星體的法則”。在修道院中,首要的任務是學習基督教教義和《聖經》,七藝是為學習神學做準備,為神學服務。其中,三藝是學習四藝的基礎,文法、修辭、辨證術之中,又以文法為主。西班牙的塞維爾(Seville)主教伊西多(Isidore)著有《語源》(EtymologiaeorOrigines)二十卷,把七藝的前三科名為三學(trivium),後四科名為四學(Quadrivium)。七藝,作為基督教教會的課程至此便定型了。當然,這種七藝是深深烙上宗教的七藝。

分化

文藝復興運動是公元14世紀到17世紀在歐洲意識形態領域發生的一場文化革命一運動,它所提倡的新文化被稱為人文主義文化,其核心思想是以“人”為中心,反對以“神”為中心,提倡人道,肯定人的價值、地位和尊嚴;宣揚人的思想解放、個性自由,要求把人從對教會的教義、教規的絕對信仰和盲目服從中解放出來;倡導學術,推崇理性,反對愚昧和無知。

人文主義教育家重視人文學科。率先闡述人文主義教育思想的學者是弗吉里奧(PietroPaoloVergerio,1349-1420),他為昆體良20年教學經驗結晶的巨著《雄辯術原理》(Institutesoforatory)做注釋,使之風靡義大利。弗吉里奧還寫了專題論文——《論紳士風度和自由學科》,論述對青年實施通才教育,培養身心全面發展的人。他認為通才教育是“一種符合於自由人的價值的,使受教育者獲致德性與智慧的,能喚起和發展那些使人趨於高貴的身心的最高才能的教育。”他最推崇的三門學科是歷史、倫理學和雄辯術,他認為這三門科目最能體現人文主義精神。弗吉里奧教育思想

的實踐者維多里奧(VittrinodaFeltre,1378-1446)也主張以古典學科作為課程的核心,實施通才教育。這種人文主義的興起使中世紀七藝從神學婢女的地位成為傳授人文之學的學科,七藝的範圍不斷擴大,並增添了歷史和道德哲學的內容。文法分化為文法、文學和歷史;幾何學分化為幾何、地理學;天文學分化為天文學、力學。於是,七藝就演變為11門學科。11—12世紀隨著阿拉伯文化傳入西歐,使西歐人了解到古希臘羅馬的學術。13世紀大學中高級教育興起,至此,七藝完成了歷史賦予它的使命,已融入或為大量專業化的學科所充實、取代,並發展為各自的獨特傳統,到17—18世紀發展到比較完備的地步。可以說,在學科的發展史上,中世紀的七藝起著承上啟下的作用,“一些課本的手稿,像有關七藝的課本,是中古英語唯一的倖存者”