基本信息

石雕巴爾扎克像

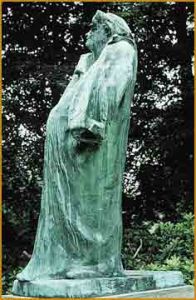

石雕巴爾扎克像巴爾扎克是法國19世紀文壇巨星,他的作品具有浪漫主義激情和批判現實主義的精神。雕塑家羅丹對其非常敬慕,所以1891年法國文學家協會委託羅丹雕塑一尊巴爾扎克像時,他當即應允。

據說原來作的小稿中,巴爾扎克有一雙智慧的手。羅丹在徵求他的學生、助手布爾德爾的意見時,布爾德爾讚美地說:“他這雙手雕得太好了!”羅丹聽後拿起錘子就砸掉了這雙手,因為他怕這雙手過分突出而讓人忽略了主要的部分。現在人們看到的巴爾扎克,雙手被睡袍緊緊遮蓋,面部精神被突現了出來,在月光下好像獨自整夜在行走、思考。

名稱:《巴爾扎克像》

作者:奧古斯特·羅丹(AugusteRodin)

時間:1897年

材質:青銅

規格:高270cm

現藏地:巴黎羅丹美術館(MuséeRodinParis)(巴黎羅丹美術館)

創作歷程

羅丹為創作《巴爾扎克像》費時6年,數易其稿,最後選擇了《人間喜劇》作者在靈感的召喚下,半夜披衣起床的情景。雕刻家認為,創造形似的巴爾扎克不是主要的,“我考慮的是他的熱情工作,他的艱難生活,他的不息的戰鬥,他的偉大的膽略和精神,我企圖表現所有這一切。”

巴爾扎克逝世於1850年,幾十年過去,一直沒有任何紀念碑。1891年,作家左拉擔任法國作家協會主席,建議給巴爾扎克創作塑像以紀念這位偉大的文學家。 當年,昂利·沙布被委以此任,並創作出了一座身著巴氏工作時常穿的僧袍、手執鵝毛筆的坐像,基座上的面具代表著小說家的《人間喜劇》,不過,沙布還未完成這座雕像就故去了。於是,左拉便說服老相識羅丹做候選人。羅丹在信中答應塑一座三米高的青銅像,18個月後完成,作協接受了這個條件。

羅丹沒有考慮用自己以往的方式工作,包括蒐集所有有關巴爾扎克的文獻,訪問小說家的故鄉,研究當地的地貌特徵……“對我來說,巴爾扎克主要是個創造者,這就是我要表現的,”他說。羅丹在圖賴訥找到了一個男模特,可模特又失蹤了。他先創作了大量巴爾扎克的裸像,然後才給他著裝,先是一件僧袍,然後是那件著名的浴袍。他搞到一件真袍子,把它漿硬,放到石膏里,進行石膏研究,不停變換翻領和袖子的細節。髮型和頭部的傾斜度進行了一次又一次的調整;面部一開始是現實主義的,後來開始模糊,最終粗獷成了絕望天才的怒吼。當然了,羅丹的創作逾期了。這時左拉已不再是作協主席。他的繼承人威脅說要打官司,而另一個雕塑家又企圖領這個任務,把巴爾扎克的形象表現為一個翅膀整齊的司芬克斯。羅丹向協會妥協,預支10000法郎,由第三者保存,並保證儘快拿出最好的作品來。左拉鼓勵他說:“巴爾扎克在等待,他的光榮不該因為你對自己榮譽的合法考慮而受影響。”

當時還有生前見過巴爾扎克的人,可調查了半天,羅丹還是不打算創作一個肖像。他的“巴爾扎克”是一個像他一樣的造物者,而不是一具頭腦。(塑造知識分子不是羅丹的強項。他創作肖像的失敗是致命的,那不過是一堆灰材料而已。而他的《思想者》顯然名不副實,是個矯健的運動員,漂亮的軀殼裡沒有一點想法。) 羅丹或許預想到他在1898年的沙龍上展出那座完成的石膏像的時候就知道會惹麻煩,因為他同時展出了他那令人讚嘆的大理石像《吻》,並在展前預先請來友好的記者以防不測。 一名記者看到羅丹的《巴爾扎克》“啜飲並呼吸著人間喜劇的狂熱”,另一名記者說,一眼看去雕像是“一個方塊,一塊石頭,一塊巨石……逐漸地,人們在包裝下面看到了形式,有著那個沉重男人快速輕巧的步態,還有拉馬丁曾很好地描述過的巴爾扎克移動重心的特有方式”。

一切還算順利。然後公眾出來了。“一塊沐浴中的鹽石”,“一頭海豹”,“一袋石膏”,“一個穿浴袍的雪人,空蕩的衣袖讓人想起給瘋子穿的拘束衣”,這是其中的一些評論。作家協會否決了這座雕像。羅丹在給莫奈的信中寫道:“我遭到的猛烈抨擊,跟那次你發明把空氣畫到風景畫中去時一樣。” 而詩人波德萊爾稱讚巴爾扎克塑像為“一個文明及其所有戰爭、理想和憤怒的產物”。里爾克認為巴爾扎克的身體體現了創作的自豪和傲慢,以及眩暈與迷醉。

私人收藏家開始標價,一次購買《巴爾扎克》的公共簽約開始進行,土魯斯-勞特累克、馬約爾、克列孟梭、德彪西、莫奈和阿納托爾·法郎士聯名請願,然而左拉卻沒有簽名。那一年,他的《我控訴》正好出來,而羅丹沒有參加德雷福斯競選活動。 這則醜聞也許是不可避免的,1898年是那么不安的一年,發生了德雷福斯事件和議會大選。人們認為是羅丹的塑像破壞了關於崇高和力量的傳統觀念,導致了拒絕賦稅之類的不當舉動,甚至導致了革命。羅丹拒絕了公共簽約和所有買家的標價,決定把雕像保存在巴黎以外的蒙當,直到這個城市準備好了接納它再說。他說:“巴爾扎克塑像是我藝術生涯自然發展的結果。我承擔它的全部責任。我希望自己是它唯一的主人。”

然而10年過去,否決依然持續,於是羅丹開始為他的《巴爾扎克》活動了。1908年,巴爾扎克博物館落成,他捐贈了一座石膏像。他還邀請了28歲的美國攝影師愛德華·斯泰岑來蒙當拍攝月光下的巴爾扎克。斯泰岑工作了兩個晚上,羅丹付了他1000法郎。羅丹把那些形象比作在沙漠中行走的基督,並對斯泰岑說:“你的作品將讓全世界了解巴爾扎克。”

各方評價

石雕巴爾扎克像

石雕巴爾扎克像《巴爾扎克像》中,人物的全身包含雙手在內,都被裹在寬大的睡袍之中,以突出那毛髮散亂碩大智慧的頭顱。手法的奔放可比中國畫酣暢的潑墨。結果,這件神品卻被譏為“麻袋片中的蛤蟆”而遭拒絕。人們當時認識不到它已開創了一個全新的時代,事實上,甚至連羅丹自己也未能再超越它。

作品《巴爾扎克像》於1898年在沙龍展出時,激起了廣泛的社會抨擊。說它是“印象主義”,是怪異的、病態的表現,脫離現實的人體的塑造型式。有的尖刻的批評者甚至把這尊雕像說成是“麻袋裡裝著的癩蛤蟆”。作協拒絕接受它,作協主席——詩人揚·愛卡德因拒收訂貨而氣憤得辭了職。還有人認為巴爾扎克像是19世紀末頹廢風氣和精神錯亂的象徵。即使一些善良的人也認為它“哲理過多,造型不足”。法國文學家協會決定廢除契約,理由是他們在“粗製濫造的草稿”中很難認出巴爾扎克的形象。

面對這一切批評、指責,羅丹卻說:“我的巴爾扎克像,他的動態和模樣使人聯想到他的生活、思想和社會環境,他與社會生活是不可分離的,他是個真實的活生生的人。”他還認為:“〈巴爾扎克像〉是我一生的頂峰,是我全部生命奮鬥的成果,我的美學理想的集中體現”。

作家左拉、法朗士、畫家莫奈、勞特累克、音樂家德彪西等人,聯合起來支持羅丹,並發表了宣言。最後,羅丹不堪忍受這種長時間的爭執,毅然決定把作品運回自己的工作室,退還了稿費。但他堅信:“假如真理應該滅絕,那么後代就會把我的《巴爾扎克像》毀成碎塊,若是真理不該死亡,那么我向你們預言:我的雕像終將立於不敗之地。”這座雕像一直在羅丹的花園中佇立著,陪伴羅丹渡過了自己一生中最後的時日。直到羅丹去世2年後,1939年,法國政府才解除禁令,把這尊雕像聳立在巴黎街頭。1939年,這座雕像終於被鑄成銅像矗立在巴黎,此時,羅丹已逝世2周年。

藝術賞析

石雕巴爾扎克像

石雕巴爾扎克像雕塑家羅丹並不把精神集中在人的形體上,而更關心人的心靈、人的感情、人的命運和人的力量。這種態度貫穿在他富於創造性的一生中。在表現偉大的法國作家巴爾扎克時,他不斤斤計較於細節的精雕細琢,反覆探索的目的只有一個,即展示這位天才的精神氣質。他為此選擇了極其簡單而又極富特色的構圖,披裹著睡袍的巴爾扎克昂首凝思的瞬間,生動有力地體現了他在夜晚沉迷於創作的情景。正如德國大詩人里爾克形容的,這一雕像傳達出巴爾扎克創作時感到的“驕傲、自大、狂喜和陶醉”。羅丹創作時,力求捕捉住最關鍵的東西,而不追求面面俱到,他這種寫意性的處理方式,從他在雕像上刪除巴爾扎克手的傳說中可以感覺得到。

羅丹從個人的認識出發,賦予雕塑作品以強烈的情感和深刻的哲理,他的雕塑以真實的情感感染我們,以深刻的人生哲理引導我們,他把人的情感與理性都熔鑄於他的雕塑中,留給我們的是永恆的思索,他的創作對歐洲近代雕塑的發展有較大影響。

現代人走向這座雕像時,他們透過那帶有藝術性的粗俗意味的蓬亂頭髮和邋遢長袍,透過它表面的坑凹不平所顯示的富有感情色彩的光影變化,一眼就看出了巴爾扎克----這正是他們所終於認識到和所要尋找的巴爾扎克。

作者簡介

巴爾扎克像

巴爾扎克像奧古斯特·羅丹,法國雕塑藝術家,他在很大程度上以紋理和造型表現他的,傾注以巨大的心理影響力,被認為是19世紀和20世紀初最偉大的現實主義雕塑藝術家,羅丹在歐洲雕塑史上的地位,正如詩人但丁在歐洲上的地位,羅丹和他的兩個學生馬約爾和布德爾,被譽為歐洲雕刻“三大支柱”,1917年11月17日歐洲兩千多年來傳統雕塑藝術的集大成者、20世紀新雕塑藝術的創造者、法國雕刻家羅丹逝世。

盤點著名的雕塑作品

| 雕塑是指以立體視覺藝術為載體的造型藝術。雕塑是造型藝術的一種。又稱雕刻,是雕、刻、塑三種創製方法的總稱。雕塑作品中不僅有美,更有無盡的現實意義,讓我們來盤點那些著名的雕塑作品。 |