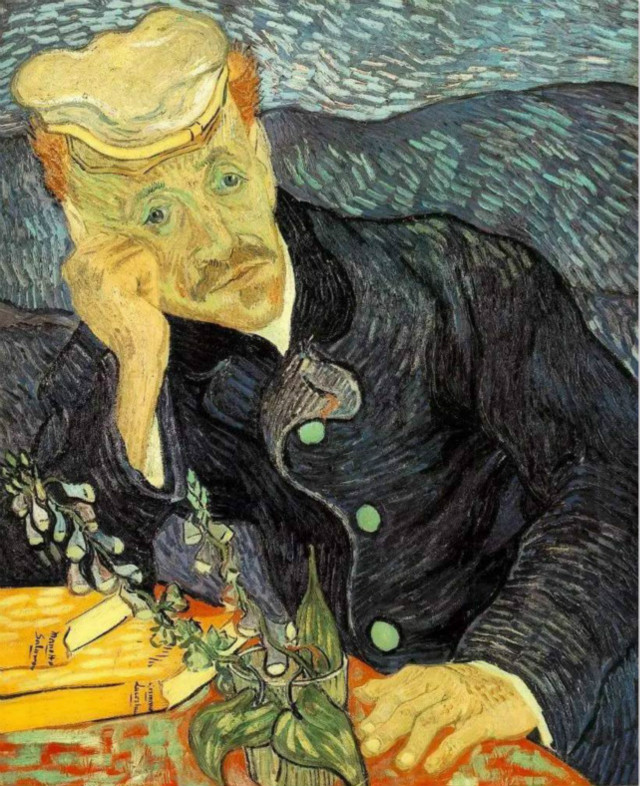

加歇醫生

加歇醫生 梵谷《加歇醫生像》,1890 Van Gogh,Portrait of Dr. Gachet,1890

梵谷《加歇醫生像》,1890 Van Gogh,Portrait of Dr. Gachet,1890這不奇怪。

人並不能從自身認清自己,而一旦清醒,便是懸崖。

這個托著腮幫望向你的男人,叫保羅·加歇(Paul Gachet)。

他眼神遊移,盡顯疲乏。

1890年五月,梵谷在接受了一年的精神病院治療後,搬到了巴黎近郊的奧維爾小鎮(Auvers-sur-oise)。他是衝著加歇醫生去的。他和一般的醫生不一樣。

左:保羅·加歇(1828-1909) 右:加歇醫生畫的梵谷遺像

左:保羅·加歇(1828-1909) 右:加歇醫生畫的梵谷遺像梵谷剛下火車,加歇就近乎神經質地緊緊握住了他的手。

梵谷被嚇到了,“他一定病得不輕,至少和我一樣。”

梵谷無法抗拒如此稀少的同類。在某種意義上,加歇比高更,比他的弟弟提奧更像梵谷。

“他的房子裡都是黑色的古董,除了那些印象派的油畫。他是個奇怪的傢伙。這些天,我們聊了一些畫,他那總是悲傷得發硬的臉上終於有了笑容。我覺得可以和他做朋友,為他畫像。”

於是就有了這《加歇醫生像》,先後有兩幅,幾乎一樣——戴一頂白帽,身穿藍色雙排扣常禮服,倚靠在一張紅桌子邊,背景呈鈷藍色。

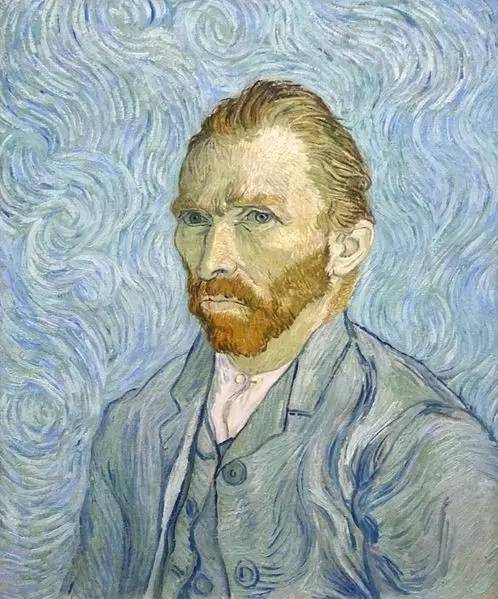

整幅畫的構圖和顏色,就連梵谷自己也不得不承認,和自己一年前最後一張自畫像,是那么像。

梵谷《自畫像》,1889 Van Gogh,Self-portrait,1889

梵谷《自畫像》,1889 Van Gogh,Self-portrait,1889這是件奇妙卻不愉快的事。

當你看見一個和自己太類似的人時,會心生畏懼。

因為你一眼便會看穿他的弱點,看見他平日裡極力隱藏的脆弱。

在為加歇醫生開始畫像前的準備過程里,梵谷認出了這些:

“我覺得我不能指望他。現在就像一個瞎子帶著另一個瞎子走,結果便是兩人都掉進深淵裡。”

“我相信我應該結束和他之間的友誼。”

沒有別的辦法。

梵谷發現他和加歇不能相處。

梵谷發現他和自己不能相處。

梵谷《麥田群鴉》,1890,被公認為是梵谷的最後一幅畫 Van Gogh,Wheat Field with Crows,1890

梵谷《麥田群鴉》,1890,被公認為是梵谷的最後一幅畫 Van Gogh,Wheat Field with Crows,1890梵谷與加歇的友誼“終結”,但他的繪畫沒有停歇。

在精神病院的那一年,梵谷大概創作了150張左右的畫。

而在奧維爾的最後兩個月中,他幾乎每天都畫一張畫。

就像是吃藥一樣,是支撐生命的必需品。

有人說,梵谷作畫是因為他瘋了。但它們更像是他用來鬥爭的依靠——境遇越困難,他對生命的渴求便越強烈。

他對著完成的《加歇醫生像》欣喜不已:“它呈現了一個真正的人”

他甚至燃起對生活的希望,他寫信給弟弟:“這樣的肖像畫可以帶來工作,帶來錢!”“人們會主動找上門來,我就不用費心去處理人際關係了。”

信件

信件梵谷一直和他的弟弟提奧寫信

在這些信件中,我們甚至以為,梵谷就要康復了。

但是他的畫,才是他最忠誠的告白。

《加歇醫生像》中,金黃色的臉,藍色的鏇渦背景。

——正如希望和絕望同在。它們同樣虛幻,也同樣真實。

一種絕對的痛楚,供養著絕對的光芒。

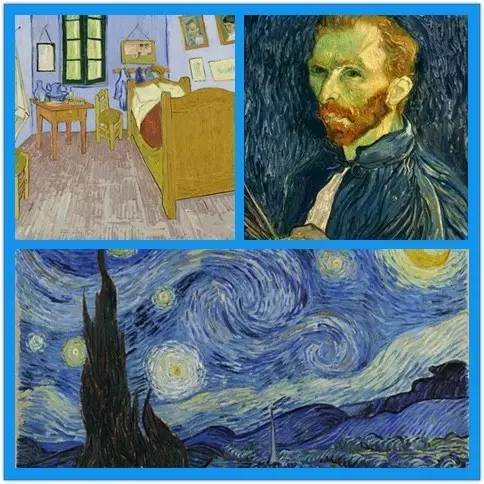

從這最後一張肖像畫,再往回看他的那些經典作品。

他一直都在用生與死、愛與痛構圖,一直在藍色的背景中,將金黃色點亮。

那些鏇渦是深淵,也是召喚。讓我們進入這個世界,而不是觀望它;也是讓我們被捲入自己的掙扎和痛苦,而不是像我們平常那樣,隔岸觀火。

左上:梵谷《阿爾勒的臥室》,1888,局部 左右:梵谷《自畫像》,1889,局部 下:梵谷《星夜》,1889,局部

左上:梵谷《阿爾勒的臥室》,1888,局部 左右:梵谷《自畫像》,1889,局部 下:梵谷《星夜》,1889,局部那些金色——麥田、向日葵、星星,和自己的臉——是燃燒、淬鍊的光,在這鏇渦里衝出來。

這種光芒,竟然將藍色背景融化,共同組成生命的能量和啟示。

左上:梵谷《向日葵》,1889,局部左右:梵谷《自畫像》,1887,局部下:梵谷《麥田的收割者》,1887,局部

左上:梵谷《向日葵》,1889,局部左右:梵谷《自畫像》,1887,局部下:梵谷《麥田的收割者》,1887,局部美好的,與痛楚的,並不是兩面。在生命深處,它們終將匯合。

梵谷這樣預言《加歇醫生像》:“很久以後,人們還是會長久地注視它,甚至在100年後,帶著渴念追憶它。”100年後,這張畫作的拍賣紀錄刷新了當時的新高。

故事還沒有結束。當年是日本實業家齋藤獲得了它,在他去世後,卻沒有人知道這張畫落在了誰手中。《加歇醫生像》去了哪裡?莫不是回到了梵谷的生命里?

這成了一個謎。

一個千瘡百孔的世界無法補救,一個新創造的世界或許可以帶你逃離。

梵谷一直希望能探索、發現並且呈現那個世界。

藝術 梵谷 《加歇醫生像》