發展沿革

研製背景

659型巡航飛彈核潛艇

659型巡航飛彈核潛艇蘇聯研製成第一代627型攻擊核潛艇後,就進一步循著三個方向發展核潛艇,一是研製671型攻擊核潛艇,二是研製658型戰略核潛艇,三是研製659型巡航飛彈核潛艇。由於659型巡航飛彈核潛艇裝載的P/П-5反艦巡航飛彈(北約稱“沙道克”SS-N-3反艦飛彈,實際飛彈本身代號為4K-95,P-5指整個飛彈系統)及後續型號只能打擊陸上固定目標,不能打擊海上移動目標,為了對抗美國攻擊型航空母艦的威脅,蘇聯又在658型的基礎上進一步發展了675型核潛艇。

675型巡航飛彈核潛艇

675型巡航飛彈核潛艇1958年,蘇聯政府向紅寶石設計局下達了675計畫的設計要求書,總設計師不變,仍為設計659型的II.II.普斯騰采夫,對675型作戰目的要求主要為可攻擊活動目標並仍具備攻擊海岸固定目標的能力。與此同時,P-5巡航飛彈的設計單位蘇聯第52試驗設計局(原屬A·H·米高揚設計局,成立於1955年6月)在總設計師B·H·切洛梅伊的帶領下,又以P-5飛彈為基礎發展出了岸基反艦型P-5S(SSC-1A)、艦射反艦型P-35(SS-N-3B)、潛射反艦型P-6(SS-N-3A)巡航飛彈,其中P-35和P-6分別在1959年10月和12月進行了試射,並在20世紀60年代初開始服役,成為當時蘇聯海軍最重要的反艦武器。

1961年,P-6巡航飛彈在613型潛艇(北約稱W級)的改進型644“雙筒”型上成功試射,紅寶石設計局結合已研製成功的659型以及裝備P-6巡航飛彈的644型的成果,成功設計了675型巡航飛彈核潛艇。北約將659型巡航飛彈核潛艇以及其後的巡航飛彈潛艇全部歸類為SSGN,即巡航飛彈核潛艇,並將659型命名為“Echo class”,即回聲級,由於蘇聯隨後研製的675型巡航飛彈核潛艇和659型外型相似,又建造於同一個時代,因此北約將它們統稱為回聲級,為加以區分,將先研製的659型稱為“Echo class I(E-1)”,即回聲I級,後研製的675型稱為“Echo class II(E-II)”,即回聲II級。

建造沿革

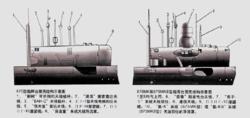

675原型、675MK型和675MKB型正視圖

675原型、675MK型和675MKB型正視圖1961年5月30日,675型巡航飛彈核潛艇首艇K-166在北德文斯克造船廠(現稱俄羅斯北方機械製造廠)開工,1962年9月6日下水,1963年10月31日服役,之後1963年至1968年間總共建造了29艘,其中在北德文斯克建造了16艘,在蘇聯遠東哈巴羅夫斯克地區的共青城造船廠(現稱俄羅斯阿穆爾斯克造船廠)建造了13艘。

675型巡航飛彈核潛艇原型艇裝備的為P-6巡航飛彈,後經過現代化改裝,裝備了其它不同型號的巡航飛彈,改裝後的主要潛艇型號有675MK型和675MKB型。其中北德文斯克造船廠建造的16艘中有2艘改裝成675MK型;3艘改裝成675MKB型;1艘K-28於1968年10月至1975年1月按675МУ型改裝;1艘K-47於1970年按675K型改裝;1艘K-170於1978年由蘇聯孔雀石設計局按675H型改裝成為一艘潛水員母艦,剩餘8艘未作改裝。共青城造船廠建造的13艘中有7艘改裝成675MK型,1艘改裝成675MKB型,其餘的5艘未作改裝。

675MKB型

675MKB型675型巡航飛彈核潛艇675MK型在北德文斯克造船廠改裝的2艘分別是1977年11月至1982年3月改裝的K-104和1978年12月至1982年3月改裝的K-128;而在共青城造船廠改裝的7艘分別是,K-175,1974年2月至1978年3月在中修時改裝;K-184,1975年10月至1978年6月中修時改裝;K-189,1976年12月至1982年7月中修時改裝;K-57,1977年6月至1978年1月中修時改裝;K-56,1979年8月至1986年11月中修時改裝;K-204,1972年10月至1977年12月中修時改裝;K-23,1979年3月至1984年12月中修時改裝。

675型巡航飛彈核潛艇675MKB型在北德文斯克造船廠改裝的3艘分別是,K-1,在1981年2月至1985年12月在中修時改裝;K-22,1985年12月至1987年12月中修時改裝;K-35,1986年8月至1990年9月中修時進行了改裝。在共青城造船廠改裝的為1982年11月至1988年9月中修時改裝的K-34。

服役歷程

675型巡航飛彈核潛艇中,在北德文斯克建造的16艘全部都在蘇聯北方艦隊服役,其中K-116於1966年4月轉入太平洋艦隊服役,而在共青城造船廠建造的13艘均在蘇聯太平洋艦隊服役。有14艘675型巡航飛彈核潛艇一直服役到20世紀90年代初,全部於1989年起陸續退役,1994年最後一批675型正式退役標誌整個回聲級核潛艇退出歷史舞台。

技術特點

艇型結構

艇型

675型巡航飛彈核潛艇側視圖

675型巡航飛彈核潛艇側視圖675型巡航飛彈核潛艇為雙殼體結構,上層建築和指揮台圍殼都較大,在上層建築的舷側比659型多了2座飛彈發射筒,共設有8座P-6飛彈發射筒。675型艇艏採用楔形,為了安裝聲吶基陣,下部做成球鼻艏,艇艉部為扁平形尾。675型耐壓艇體採用AK-25強鋼製成,厚度22至35毫米,圓柱形結構,艏艉端為截頭圓錐體,肋骨由對稱球扁鋼和焊接工字鋼製成,肋距600毫米,非耐壓艇體則由低磁鋼製成,外敷有反聲吶塗層。675型巡航飛彈核潛艇採用了BM-A壓水反應堆,蘇聯最初的核潛艇包括627型、658型和659型的第一代核動力裝置也都採用了該型反應堆。675型巡航飛彈核潛艇的機械振動強烈,螺旋槳的噪聲以及較大的上層建築中有流線形很差的用於排氣的管道,使艇的噪聲很大,低磁鋼製造的非耐壓艇體也因此在使用過程中產生了很多裂縫而鏽蝕。

艙室

675型巡航飛彈核潛艇

675型巡航飛彈核潛艇675型巡航飛彈核潛艇全艇分為10個耐壓艙室,這幾乎和659型的分艙相同。從艇艏至艇艉分別為首艙,含魚雷艙和住艙;2艙,含住艙和前蓄電池艙;3艙,含飛彈控制部位和後蓄電池艙;4艙為中央艙,即中央指揮部位;5艙為前輔機艙,有柴油發電機等;6艙為反應堆艙;7艙為主機艙;8艙為後輔機艙,含汽輪發電機及推進電機;9艙為居住艙;10艙為艉魚雷艙。如果把2艙和3艙兩個蓄電池艙並成一個,則其分艙布置就和627型的一樣,另外這兩艙間的艙壁為平面艙壁,由10毫米厚AK-25強鋼製成,艙壁兩側的承壓能力是相同。而627型則不同,還保留了613型潛艇、633型潛艇(北約稱R級)和611型潛艇(北約稱Z級)那樣的球面艙壁。

艇載武器

基本配置

P-6巡航飛彈

P-6巡航飛彈675型巡航飛彈核潛艇和同時期的651型潛艇(北約代號J級)都裝備了同型號的P-6巡航飛彈,P-6飛彈是在P-5飛彈的基礎上改進設計而成的,用於裝備潛艇以打擊水面艦艇。P-6飛彈長10.8米,直徑0.9米,翼展3.02米,射程350-450千米,飛行高度400-7500米,飛行速度400米/秒,起飛重量5680千克,在彈尾的下部採用兩台固體燃料起飛助推器和渦輪噴氣發動機,只能從水面狀態發射 。

675型還總共攜帶有20枚魚雷,在艇艏設有6具533毫米魚雷發射管(一說4具533毫米和2具400毫米)可發射53-65M或53-65K魚雷,無備用雷。 兩型魚雷的戰術技術性能實際一樣,都是53-65型533毫米魚雷的改進型,都是尾跡聲主動自導反艦魚雷。也有資料介紹,兩者用的氧化劑不同。艇艉設有4具406毫米魚雷發射管(一說2具400毫米),可發射МГТ-1魚雷,這是一型潛用聲被動自導電動反艦魚雷,採用銀鋅蓄電池,速度28節,射程6千米,由於МГТ-1的戰術技術性能較差,後來被СЭТ-72魚雷所取代。СЭТ-72是雙平面聲主被動自導魚雷,採用銀鎂海水電池,速度40節,射程8千米。

作戰流程

675型巡航飛彈核潛艇指揮台圍殼下的導流罩

675型巡航飛彈核潛艇指揮台圍殼下的導流罩675型巡航飛彈核潛艇通常情況下,在作戰海區得到使用飛彈對敵作戰的指令後,先上浮到潛望鏡深度,並與圖(ТУ)-95Р/ц/RT或圖(ТУ)-16P/РЦ偵察目標指示飛機建立聯繫,飛機上裝有“成功”航空偵察系統,潛艇接收飛機(以後發展到來自衛星)所發出的水上目標的信息,這些信息能在潛艇上的雷達控制系統上顯示出來。在對目標的擊毀機率進行評估後,如決定攻擊目標,潛艇進入戰鬥航向,開始做好發射前準備工作。飛彈發射時,潛艇完全浮出水面,在液壓系統傳動機構的作用下,飛彈發射筒升起成15°,之後打開筒蓋,先用助推器將飛彈射出筒外,然後使主機進入飛行工況工作,同時將摺疊式的機翼在飛彈出筒時展開。當最後一發飛彈發射後,對飛彈進行制導的“自變數”火控系統在指揮台圍殼首部的天線裝置轉動至180°工作狀態,在不工作狀態時,天線後部的導流罩則成為指揮台圍殼流線型的前壁。

675型巡航飛彈核潛艇發射飛彈

675型巡航飛彈核潛艇發射飛彈675型作戰上浮後會進行兩次齊射,每次發射4枚飛彈,齊射間的間隔時間為12分鐘,進行第1次齊射的準備時間為3分鐘。齊射時,每發飛彈在射擊面的控制是由一名操作員按雷達顯示屏上的方位標記來進行的,在達到飛彈的計算航程時,按操作員的命令,接通飛彈的雷達瞄準器和用於將瞄準器捕捉到的信息進行傳輸的發射器。在雷達捕捉到目標後,按操作人員的命令,飛彈轉入自動制導工況。如果需對打擊目標進行選擇的話,則可從飛彈發向潛艇的目標雷達顯像中,由潛艇選中,並發出選擇哪個目標的命令。這樣,在遙控工況完成後,潛艇下潛,飛彈即在自導頭的作用下,和目標保持接觸,可降低飛行高度至100米飛向目標。設計師考慮到潛艇在進行發射前的準備工作時可能會發生敵情,需要緊急規避。這種情況下發射工作可隨時中止,並在發射筒蓋開啟的情況下下潛,海水進入發射筒。因此,設定了專用的失事吹除水艙用於吹除,以補償潛艇由於發射筒進水而損失的浮力,但是進水的發射筒不能超過3個。

飛彈升級

675型巡航飛彈核潛艇

675型巡航飛彈核潛艇675型巡航飛彈核潛艇最初裝載的是8枚P-6巡航飛彈,這是世界上第一種超視距反艦飛彈,同時也是第一種裝在潛艇上自導引的飛彈,該型飛彈不僅具有自帶雷達的導引功能,而且還可以通過使用目標指示雷達系統從偵察目標指示飛機上接受目標信息,實現超視距打擊。隨後的1963年,蘇聯成功研製了P/П-500“玄武岩”反艦巡航飛彈(北約稱“沙箱”SS-N-12反艦飛彈,蘇聯設計代號為4K-80),該飛彈長12.4米(有11.7米的報導),直徑0.88米,翼展2.6米,與P-6飛彈相比尺寸沒有很大改變。P-500飛彈採用主動雷達尋的,和P-6飛彈一樣裝有渦輪噴氣發動機和起飛助推器,速度為1.7馬赫時射程為500-550公里,最大飛行速度2.0-2.5馬赫,彈頭為35萬噸當量核彈頭或1000千克烈性炸藥。由於當時技術所限,該型飛彈仍然需要在完全水面狀態發射,且必須以大約20分鐘的時間才能發射全部飛彈,蘇聯海軍總共改裝了9艘換裝P-500飛彈的675MK型潛艇和1艘675МУ型潛艇。

675MK裝備的P-500反艦巡航飛彈

675MK裝備的P-500反艦巡航飛彈1979年,蘇聯第52試驗設計局又研製出了P/П-1000“火山”反艦巡航飛彈(蘇聯代號3M70),和P-500飛彈一樣也是有渦輪噴氣發動機,但是它的起飛助推器更強,採用了“奢侈”的鈦合金材料,並減輕了裝甲。雖然關於P-6和P-500飛彈戰術技術性能有一些不同的報導,但都差異不大,不過極少見有關P-1000飛彈的報導,連外形圖也沒有,只知道飛彈的射程增大到了約700公里並且能在水下發射,發射筒的內徑也大些,1981年起共有4艘675型被改裝成裝備P-1000飛彈的675MKB型潛艇。

水聲系統

675型巡航飛彈核潛艇最初安裝的聲吶與J級相同為第一代聲吶“北極站-M”,後來在675МУ型及其它改進型號上換裝為第二代聲吶МГК-100“刻赤”,這比“北極站-M”搜尋距離要大 。

艇電系統

675型巡航飛彈核潛艇

675型巡航飛彈核潛艇675型巡航飛彈核潛艇裝備有“自變數”飛彈火控系統,對飛彈進行制導的火控雷達以及接收飛機傳送的目標指示的“成功”目標指示雷達,後來在改進的675K、675МУ、675MK和675MKB型上還安裝了用於接收衛星指示的“燕子-Б”目標指示系統,675МУ型還將“成功”目標指示雷達換成“成功-У”型,將“自變數”飛彈火控系統換成“氬-K”。675型的導航系統為“力量-H-675”型,包含天文導航系統“堅琴-11”。雷達包括РЛК-10“信天翁/海鷗”雷達和“涌浪-M”搜尋雷達,潛望鏡有ПЭНГ-10指揮潛望鏡和ПР-14潛望鏡,在現代化改裝後的艇上,還裝備了“閃電”型通信系統。此外,還有“燈塔”型電羅徑、ЛР-2型計程儀、НЭЛ-6型回聲測深儀以及“柳樹”型短波無線電發射機等。

性能數據

| 艇體參數 | ||

| 艇長 | 115.4-119米 | |

| 艇寬 | 9.3米 | |

| 吃水 | 7.4-7.9米 | |

| 排水量 | 4450噸(水面) 5650/5760/5800噸(水下) | |

| 航速 | 14/18節(水上) 23/24節(水下) | |

| 潛深 | 240米(標準) 300米(極限) | |

| 自持力 | 90天 | |

| 續航力 | 18000-30000海里 | |

| 艇員編制 | 104-109人 | |

| 傳動 | 齒輪傳動,雙軸雙槳 | |

| 動力系統 | 主動力 2台V/BM-A壓水反應堆,功率2×70兆瓦 2台GTZA-60-D1蒸汽輪主機組,2×1.75/1.95萬馬力 2台懸掛式汽輪發電機,2×1400千瓦 備用動力 2台柴油發電機,2×460千瓦 2組38-CM鉛酸蓄電池,2×112塊,推進功率2×450千瓦 | |

| 艇電武裝 | ||

| 雷達 | РЛК-10“信天翁/海鷗”雷達和“涌浪-M”型搜尋雷達 “成功”目標指示雷達(改裝艇換裝為“成功-У”型) | |

| 火控 | “自變數”飛彈火控系統(675型) “氬-K”飛彈火控系統(676MK型) “氬-KB”飛彈火控系統(676MKB型) “拉多加”魚雷射擊指揮儀 | |

| 綜合系統 | “燕子-Б”衛星目標指示系統(改裝艇) ПЭНГ-10指揮潛望鏡和ПР-14潛望鏡 “閃電”型通信系統和“柳樹”短波無線電發射機 | |

衍生型號

675MK型

675原型、675MK型和675MKB型指揮台圍殼對比

675原型、675MK型和675MKB型指揮台圍殼對比水上排水量5090噸,水下排水量6500噸,主尺度、動力裝置、水下航速、下潛深度均同675原型一樣,艇員107人。675MK型裝安裝有“燕子-Б“衛星目標指示系統,潛艇也因此在指揮台圍殼中加裝有桅桿式制導雷達天線,用於飛彈衛星瞄準。675MK型還通過將潛艇飛彈發射筒肋骨移到筒的外表面加大了發射筒的長度和筒的內徑,並且用“氬-K”飛彈火控系統取代了“自變數”,“氬-K”系統和飛彈起飛準備系統一起,使齊射時能發出全部8枚飛彈。675MK型裝備的是P-500巡航飛彈,該飛彈齊射時首先能在飛彈之間分配打擊目標,也能從目標的隊形中選擇目標,每枚飛彈還裝有無線電反干擾系統,彈體有部分裝甲。

675MKB型

水上排水量5375噸,水下排水量6819噸,主尺度、動力裝置、下潛深度等也均同675原型一樣,但水下航速22節,比675型低了1節。也裝有“燕子-Б”衛星目標指示系統,飛彈火控系統更新為“氬-KB”,也能和飛彈起飛準備系統一起,一次齊射發出全部8枚飛彈。為使新型的МГК-100“刻赤”聲吶有更好的工作環境,將主聲吶的導流罩結構和外形都作了更改。非耐壓艇體也將低磁鋼換成了高碳鋼,發射筒和上層建築都裝有用舷外海水的外噴淋系統。K-1艇最初裝有直角形的氣體檔板,但由於不能保證在飛彈起飛時可靠地排出氣體,使得艇體外殼板受到部分損壞。因此後來在其餘的艇上,氣體檔板改用防火鋼製成,厚度也增大。675MKB型除裝備有新型的P-1000巡航飛彈外,還裝備有對空飛彈“箭-3M”(北約稱SA-N-8艦空飛彈,蘇聯代號9M36),在K-1艇上用於貯存該型飛彈的彈藥箱在指揮室圍殼內,僅攜彈6枚。而在675MKB型的其它K-22、K-35和K-34艇,彈藥箱則在艇尾部上層建築甲板的下面和指揮室圍殼內,因此都可攜帶18枚。

服役動態

服役事故

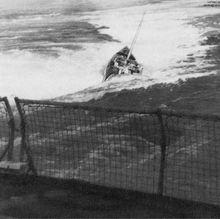

675型巡航飛彈核潛艇航行中

675型巡航飛彈核潛艇航行中1970年6月20日,K-108艇與美國海軍“遍羅”號核潛艇在鄂霍次克海水下45米左右深處相撞,K-108的外層殼體受損,VIII艙和IX艙受損,“遍羅”號核潛艇指揮台圍殼受損並嚴重漏水,無人員傷亡記錄。

1972年6月,K-131艇在巴倫支海試驗場作戰鬥準備進行機動時於水上狀態和670型巡航飛彈核潛艇(北約稱C級)的K-320艇相撞,非耐壓艇體的首端及533毫米魚雷發射管受重創。

1973年,K-1在執行作戰任務時,在120米水深處,航速6節時,撞到了淺灘的斜坡上,首端的非耐壓艇體和聲吶基陣受到嚴重損壞。1978年8月12日重新執行任務,但8月13日右舷的齒輪傳動汽輪主機又損壞,8月17日左舷的也損壞。

1973年6月14日,K-56艇與蘇聯科學研究船“貝格院士”號相撞(一說拖船),艇首被嚴重損壞,潛艇非耐壓艇體和第2艙的耐壓艇體被撞出裂縫,水淹沒艙室,有資料報導艙內的艇員犧牲27人,K-56艇座在岸邊的淺灘上,後被拖船拖回船廠進行翻修。

1976年4月18日,K-116艇和一艘內燃機船相撞,非耐壓艇體受損。1979年7月2日又在一次水上狀態時航行中,左舷的反應堆出現故障,活性區失去密封性,艇員受到超劑量輻射,同時由於艙室進水和設備受到放射性污染,反應堆艙的設備損壞。

1976年8月28日,一艘675型巡航飛彈核潛艇“紅色近衛軍”號被一艘美國加西亞級護衛艦“沃奇”號緊追不捨,於是突然發飆以半潛狀態撞向“沃奇”號。

1976年9月24日,K-47艇在北大西洋航行時因VIII艙中電路短路引發大火,3人死於燃燒產生的一氧化碳之中。

1977年8月28日,K-22艇在大西洋西部(一說地中海海域)與美國驅逐艦/護衛艦“Voge”號相撞,兩艦同時受到重創,K-22艇1號飛彈發射筒、非耐壓艇體首端、指揮台圍殼和一些升降桅桿裝置受損,第4艙部分進水,艇自行返回基地後進行翻修,“Voge”號艇艉重創喪失動力。

1979年7月2日,K-116艇在日本海域由於左堆冷卻棒耗盡而發生反應堆事故,一些艇員受到核輻射影響,當時沒有人員傷亡。

1976年8月28日,“紅色近衛軍”號的撞擊

1976年8月28日,“紅色近衛軍”號的撞擊1984年6月18日,K-131艇從執行作戰任務返回航行於巴倫支海的時候,由於VIII艙違反安全規定操作起火,最終使用化學窒息系統才將火災撲滅,犧牲了13名艇員,潛艇也不能航行最終上浮。

1985年8月10日,K-431艇在港中給反應堆灌注燃料時發生爆炸,10人當場死亡,艇上發生大火,將反應堆艙淹沒後大火才熄滅,300人受到嚴重輻射污染並在隨後數年死亡,因有喪失穩性和浮性的危險,K-431最終被拖往岸邊坐沉淺灘。

1985年9月,K-175艇執行作戰任務,在南葉門亞丁進行計畫預防性檢修時,兩個反應堆的活性區密封失效,應急禁止脫落,K-175不得不返回基地。1986年11月,K-175在港中停泊時又發生反應堆發生事故,反應艙內發生爆炸並將港口污染,當時無人死亡。1989年10月,K-175中止了進行的翻修,之後不久退役。

1989年6月26日,K-192艇(原K-172)右反應堆第一迴路發生異常而停堆,核輻射通過第一迴路擴散,無人當場死亡,但隨後全部艇員都被檢查出被輻射污染。

1987年,K-204艇轉入預備役,並進行中修。1991年1月,K-204艇進行修理工作時,兩舷的蒸汽發生裝置損壞而停止修理工作,並開始吊出活性區。

1991年1月,K-23艇由於下潛系統的原因,下潛深度減少到100米。

服役任務

675型巡航飛彈核潛艇

675型巡航飛彈核潛艇K-47艇,在大西洋執行過4次作戰任務,為時243天,航行183983海里。1970年至1975年進行了全面的“燕子-Б”型衛星目標指示系統試驗,試驗是在航行和戰術訓練中發射實彈的情況下進行的。1976年11月至1978年12月和1986年8月至1990年9月進行了中修。

K-56艇在太平洋和印度洋執行過3次作戰任務,為時313天,航程124649海里。

K-23艇在太平洋和印度洋執行過戰鬥任務,為時415天,航程114681海里。

K-57艇在太平洋和印度洋執行過9次作戰任務,為時513天,航程252119海里。

K-74艇在大西洋共執行過10次作戰任務,為時253天,航行227803海里。

K-1艇曾在大西洋一帶執行作戰任務,為時948天,航程317040海里,1990年轉入預備役。

K-22艇在大西洋執行過7次戰鬥任務,為時447天,航程223108海里。

K-35艇在大西洋一帶執行過6次作戰任務,為時384天,航程171646海里,1970年6月至1972年11月進行中修。

K-134艇在太平洋和印度洋執行過6次作戰任務,為時304天,航程219913海里。

K-131艇在大西洋執行過12次作戰任務,為時781天,航行248038海里;1969年3月1日至12月31日10個月期間協助過埃及海軍;由於1972年6月的相撞事故,於1972年10月至1976年10月進行了中修;由於1984年6月的火災事故,於1984年8月至1989年11月(有資料為1985年9月至1990年1月)進行了二次中修。

該級各艇

| 序號 | 艇號 | 開工日期 | 下水日期 | 服役日期 | 退役日期 | 建造船廠 | 備註 |

| 1 | K-166 | 1961.5.30 | 1962.9.6 | 1963.10.31 | 1989 | 北德文斯克 | |

| 2 | K-104 | 1962.1.11 | 1963.6.16 | 1963.12.15 | 1990.10 | 北德文斯克 | 後改裝為675MK型 |

| 3 | K-170 | 1962.5.16 | 1963.8.4 | 1963.12.26 | 1991.6 | 北德文斯克 | 後改為K-86,後改裝為675H型 |

| 4 | K-175 | 1962.3.17 | 1962.9.30 | 1963.12.30 | 1990.4 | 共青城 | |

| 5 | K-184 | 1963.2.2 | 1963.8.25 | 1964.3.31 | 1990 | 共青城 | |

| 6 | K-172 | 1962.8.8 | 1963.12.25 | 1964.7.30 | 1990.4 | 北德文斯克 | 後改為K-192 |

| 7 | K-47 | 1962.8.7 | 1964.2.10 | 1964.8.31 | 1994.5/7 | 北德文斯克 | 後改裝為675K型 |

| 8 | K-1 | 1963.1.11 | 1964.4.30 | 1964.9.30 | 1992.7 | 北德文斯克 | 後改裝為675MKB型 |

| 9 | K-28 | 1963.4.26 | 1964.6.30 | 1964.12.16 | 1990 | 北德文斯克 | 後改為K-428,後改裝為675МУ型 |

| 10 | K-35 | 1964.1.6 | 1965.1.27 | 1965.6.30 | 1993.6 | 北德文斯克 | 後改裝為675MKB型 |

| 11 | K-189 | 1963.4.6 | 1964.5.9 | 1965.7.24 | 1991.6 | 共青城 | 後改為K-144 |

| 12 | K-74 | 1963.7.23 | 1964.9.30 | 1965.7.30 | 1992.8 | 北德文斯克 | |

| 13 | K-22 | 1963.10.14 | 1964.11.29 | 1965.8.7 | 1994.7/1995 | 北德文斯克 | 後改裝為675MKB型 |

| 14 | K-90 | 1964.2.29 | 1965.4.17 | 1965.9.25 | 1989.3 | 北德文斯克 | 後改為K-111 |

| 15 | K-31 | 1964.1.11 | 1964.9.8 | 1965.9.30 | 1987.9 | 共青城 | 後改為K-431 |

| 16 | K-116 | 1964.6.8 | 1965.6.19 | 1965.10.29 | 1985.9 | 北德文斯克 | |

| 17 | K-57 | 1963.10.19 | 1964.9.26 | 1965.10.31 | 1992.7 | 共青城 | 後改為K-557 |

| 18 | K-125 | 1964.9.1 | 1965.9.11 | 1965.12.18 | 1991.6 | 北德文斯克 | |

| 19 | K-48 | 1964.4.11 | 1965.6.16 | 1965.12.31 | 1990.4 | 共青城 | |

| 20 | K-128 | 1964.10.29 | 1965.12.30 | 1966.8.25 | 1990.4 | 北德文斯克 | 後改為K-62,後改裝為675MK型 |

| 21 | K-56 | 1964.5.30 | 1965.8.10 | 1966.8.26 | 1992.7 | 共青城 | |

| 22 | K-131 | 1964.12.31 | 1966.6.6 | 1966.9.30 | 1994.7 | 北德文斯克 | B-131 |

| 23 | K-10 | 1964.10.24 | 1965.9.29 | 1966.10.15 | 1989/1991.3 | 共青城 | |

| 24 | K-135 | 1965.2.27 | 1966.7.27 | 1966.11.25 | 1988/1989.3 | 北德文斯克 | |

| 25 | K-94 | 1965.3.20 | 1966.5.20 | 1966.12.27 | 1992.7 | 共青城 | 後改為K-204 |

| 26 | K-108 | 1965.7.24 | 1966.8.26 | 1967.3.31 | 1990.4 | 共青城 | |

| 27 | K-7 | 1965.11.6 | 1966.9.25 | 1967.9.30 | 1990.4 | 共青城 | |

| 28 | K-23 | 1966.2.23 | 1967.6.18 | 1967.12.30 | 1992.8 | 共青城 | |

| 29 | K-34 | 1966.6.18 | 1967.9.23 | 1968.12.30 | 1994.7 | 共青城 | 後改為K-134,後改裝為675MKB型 |

總體評價

675型巡航飛彈核潛艇

675型巡航飛彈核潛艇675型巡航飛彈核潛艇是蘇聯繼659型巡航飛彈核潛艇之後的第二代巡航飛彈核潛艇,飛彈系統從P-5改裝為了P- 6,它的作戰任務是在大洋和海上運輸線上打擊敵水面艦船和商船,如果需要前往攻擊敵岸/陸上縱深處的目標也可以換裝為可攜帶核彈頭的P-5M艦對陸型巡航飛彈。P-6巡航飛彈不僅最大射程增加到了450千米,而且能夠攻擊活動目標。從當時巡航飛彈的技術水平看,蘇聯對675型潛艇的飛彈作戰使用考慮得還是比較周到的。在捕捉目標信息方面,研製了“成功”目標指示雷達,以接收偵察目標指示飛機傳送的信息,以後又發展到接收衛星的目標指示系統“燕子-Б"型,飛彈的火控系統“自變數”,除用雷達對飛彈進行制導外,還能選擇打擊目標。儘管如此,675型巡航飛彈核潛艇的作戰性能仍然有限,由於P-6飛彈還是需要在水面發射,發射後潛艇仍需對飛彈的飛行進行控制,在飛彈經過中段軌跡校正和末端引導信息送往第三引導方(一般稱為遙控工況)後才能下潛,再加上潛艇每次齊射的飛彈只有4枚,射程又遠,這使得潛艇一旦發起攻擊遭到追蹤和報復的可能性大大增加,從而降低了生存性,作戰效率也因水上發射飛彈違背了“隱蔽攻擊”這一戰術原則而受到影響。然而在20世紀60年代初,攜帶P-6巡航飛彈的675型巡航飛彈核潛艇還是有一定打擊威力的,也使蘇聯海軍第一次擁有能夠威脅美國航母戰鬥群的潛艇部隊。此外,由於675型巡航飛彈核潛艇也是蘇聯早期設計的核潛艇,因此也成為了事故頻發的一個潛艇級別。 (環球網,艦船知識)