疾病簡介

顱咽管癌是一種良性先天性腫瘤,從胚胎期顱咽管的殘餘組織發生。發病率顱咽管瘤約占顱內腫瘤的4%。但在兒童卻是最常見的先天性腫瘤,占鞍區腫瘤的第一位。本病可以發生在任何年齡,但70%是發生在15歲以下的兒童和少年。顱咽管瘤亦稱垂體管瘤,是胚胎期顱咽管的殘餘組織發生的良性先天性腫瘤,約占顱內腫瘤的4%,占鞍區腫瘤的第一位,發病高峰為15歲或13歲,女性稍多於男性。

顱咽管癌症狀

顱咽管癌症狀預防:早發現,早診斷,早治療。

病因

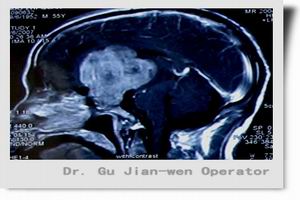

本病為先天性疾病,生長緩慢。正常胚胎髮育時,Rathke囊與原始口腔相連線的細長管道即顱咽管,此管隨胚胎髮育而逐漸消失。Rathke囊前壁的殘餘部分,前葉結節部,退化的顱咽管的殘存鱗狀上皮細胞都可能成為發生顱咽管瘤的起源。因此顱咽管瘤可發生於咽部、蝶竇、鞍內、鞍上及第三腦室,有的可侵入顱後窩。大多數顱咽管癌起源於顱頰管靠近漏斗部的殘餘鱗狀上皮細胞,故腫瘤位於鞍上,形成所謂“鞍上型”顱咽管瘤;少數腫瘤起源於中間部的殘餘細胞,則腫瘤位於鞍內,形成所謂“鞍內型”顱咽管瘤。部分顱咽管瘤在鞍上和鞍內都有,則腫瘤呈啞鈴形。

症狀

顱咽管癌可見於任何年齡,但以6~14歲最多見,初發時為良性腫瘤,大多數顱咽管瘤呈間歇性生長,故總體上看腫瘤生長較慢,其症狀發展也慢;少數顱咽管瘤生長快速,其病情進展亦較快。其臨床表現包括以下幾個方面:腫瘤占位效應及阻塞室間孔引起的高顱壓表現;腫瘤壓迫視交叉、視神經引起的視力障礙;腫瘤壓迫下丘腦、垂體引起的下丘腦-垂體功能障礙;腫瘤侵及其他腦組織引起的神經、精神症狀,有以下幾點:

顱內壓力增高

顱內壓增高表現顱咽管瘤的體積較大,作為顱內占位性病變,它可直接通過占位效應引起顱內壓升高。顱咽管瘤還可壓迫第三腦室,阻塞室間孔而使顱內壓升高,這可能為其引起高顱壓最主要的原因。顱內壓增高症狀在兒童多見,最常見的表現為頭痛,可輕可重,多於清晨發生,伴有嘔吐、耳鳴、眩暈、畏光、視盤水腫、展神經麻痹等,也可有發熱、顏面潮紅、出汗等自主神經功能紊亂的表現。頭痛多位於眶後,也可為瀰漫性並向後頸、背部放射。在兒童骨縫未閉前可見骨縫分開、頭圍增大,叩擊呈破罐聲,頭皮靜脈怒張等。

引起顱內高壓者大多為較大的囊腫,腫瘤壓迫第三腦室,阻塞室間孔還可引起阻塞性腦積水。由於囊腫內壓力可自行改變,有時使顱內高壓症狀出現自動緩解。偶爾瘤內囊腫破裂,囊液溢出滲入蛛網膜下腔,可引起化學性腦膜炎和蛛網膜炎,表現為突然出現的劇烈頭痛、嘔吐,伴腦膜刺激症狀,如頸項抵抗、Kening征陽性,腦脊液中白細胞增多,有發熱等。晚期顱內高壓加重可致昏迷。

視神經受壓

視神經受壓表現表現為視力、視野改變及眼底變化等。鞍上型腫瘤因其生長方向無一定規律致壓迫部位不同,使視野缺損變異很大,可為象限性缺損、偏盲、暗點等。腫瘤壓迫視交叉可引起視野缺損,常見的為兩顳側偏盲,如見雙顳側下象限性偏盲,提示壓迫由上向下,兩側受損程度可不一致。如腫瘤只壓迫一側視束,則產生同向偏盲。

如果腫瘤嚴重壓迫視交叉,可引起原發性視神經萎縮;如腫瘤侵入第三腦室,引起腦積水和顱內壓增高,則可產生繼發性視神經萎縮。眼運動神經可受累,產生復視等症狀。鞍內型腫瘤由下向上壓迫視交叉,產生視野缺損與垂體瘤相同,視力減退與視神經萎縮有關。有時可因視交叉處出血梗死、血循環障礙而致突然失明。有原發性視神經萎縮者一般很少再發生視盤水腫。腫瘤向一側生長時可產生Foster-Kennedy綜合徵。兒童對早期視野缺損多不引起注意,直至視力嚴重障礙時才被發覺。