靜安古寺

靜安古寺基本信息

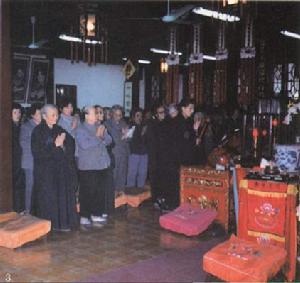

大雄寶殿

大雄寶殿寺內建築有赤烏山門,天王殿,功德堂,三聖殿和方丈室等。靜安寺素齋久負盛名,主要特點為鮮嫩爽滑,香、味俱佳,代表菜有茄汁明蝦,三鮮海參,草船借箭,炸青梅等。靜安寺還有一座下院在寶山,名寶山淨寺。寺中大雄寶殿供三世佛,寺內有上海佛教協會安養院。

1947年持松法師任住持,在此弘傳密法。持松(1894—1972),湖北荊門人,畢業於華嚴大學。因感漢傳佛教的密宗早已失傳,發誓恢復,隨後三次東渡日本,回國後在杭州、昌和上海弘揚密宗,之後出任靜安寺方丈,創辦了佛學院和《學僧天地》月刊。新中國成立後,在寺內設壇,傳授密法。

歷史沿革

洪武大鐘

洪武大鐘元代以降,寺院規模逐漸擴大,蔚成巨剎。是時,為再現昔日舊址的勝景,在寺內及附近形成8處名勝,為三國時立的“赤烏碑”(一說原碑已沉江底),植於南北朝末年的“陳朝檜”(傳說自舊址遷移而來),源於神僧智儼的異行而流傳的“蝦子潭”,南宋仲依建於寺內的“講經台”,泉水晝夜噴涌的“湧泉”,住持壽寧構築的方丈室“綠雲洞”,沸井浜邊古渡口的“蘆子渡”和東晉遺存防禦海寇的“滬瀆壘”(以上二處均為舊址附近的勝跡),以上合稱為“靜安八景”。壽寧曾匯集歷代詩人題詠,輯成《靜安八詠集》一書行世。靜安寺亦由此名聲遠播。明初,又鑄造“洪武鍾”1口,費銅6000斤,鐘上題有“洪武二年鑄、祝皇太子千秋”的銘文。

清雍正年間(1723~1735年),住持孚庵因寺院田產案,訴之官府,維護了靜安寺的田產,並勒石記其事,此後,靜安寺屢圮屢修。從鹹豐初年至同治五年(1851~1866年),靜安寺毀於太平天國戰火,一片斷壁殘垣,僅剩一座大殿。戰後,寺院形成禪宗曹洞宗剃度派即師徒傳承制度,住持鶴峰得本地紳士姚曦、浙江商人胡雪岩等人資助得以修建寺廟,至次年農曆四月初八佛誕日,山門和佛殿均已落成。當日按佛教傳統舉行隆重的浴佛儀式,是時四眾雲集,車水馬龍,商販買賣興旺,由此形成有名的一年一度的靜安寺廟會。清代上海竹枝詞中描述說:“仕女如雲浴佛辰,靜安場聚萬車輪,衣香鬢影斜陽返,十里紅飛馬路塵。”光緒九年(1883年),李朝覲作寺記敘述此次修復工程,鶴峰勒石,此碑至今存於寺內。

靜安古寺

靜安古寺民國元年(1912年)至民國5年,靜安寺成為上海和全國佛教活動中心之一。民國元年,第一個全國性的佛教組織——中華佛教總會成立,會址設於寺內。民國8年,寺前填浜擴路,築成通衢,命名為靜安寺路(即今南京西路),滬西一帶日見繁華,該寺香火亦盛,禮佛遊覽者絡繹不絕。由於原先寺宇狹窄,不敷使用,於是在民國9年,寺僧常貴會同滬紳姚文棟等人,以寺院積蓄資金在大殿東面空地上建造三聖殿,基本形成今日寺院之格局。民國30年,德悟繼任方丈,曾舉辦數十次佛學講座,分別由應慈、圓瑛、芝峰、丁福保、趙朴初、蔣竹莊等法師、居士主講,同時成立靜安寺護法會,監院密迦協助整理寺務,頗有起色。

民國34年抗戰勝利後,靜安寺在原山門東首另建一新山門,並在新山門前豎立一阿育王式“梵幢”成為寺院的標誌。工程竣工後,適逢農曆四月初八及靜安寺佛教學院開學,在揭幕典禮上,太虛以“三喜”臨門,親自拈香禮佛,與會者達數千之眾,堪稱一大盛事。民國36年,上海市佛教會應住持德悟及全體僧眾之請求,並以當時上海市政府7994號訓令為依據,召集諸山長老、全寺僧眾、護法居士在寺內舉行會議,一致決定靜安寺改制為十方叢林,公推持松為改十方叢林制後的首任住持,併兼任靜安寺佛教學院院長。在此期間,靜安寺還於寺內創辦靜安寺國小,由後山門向華山路獨辟校門。於靜安寺下院南翔寺內創辦佛教南翔農村實驗學校。民國36年8月,改名為私立靜安寺鄉村國小。該校由持松、白聖、趙朴初、毛效同、顧恆(暨南大學農學教授)5人任董事,由大同法師主持教務,後又改名為嘉定縣私立靜安國小。兩校面向社會招生,經費均由靜安寺負擔。

靜安古寺

靜安古寺“文化大革命”期間,靜安寺遭受衝擊,僧眾被迫還俗,整座寺院被工廠占用。1972年,大雄寶殿遭火焚毀。

1978年後,宗教活動得以恢復。1985年靜安寺修復開放後,淦泉擔任住持。同年,日本高野山真言宗第二次“空海入唐求法至長安之路”訪問團參訪靜安寺,團長內海有昭、副團長靜慈圓、秘書長備前有隆贈送了部分壇場法器,使原先的真言宗壇場得以恢復。還建立了持松法師紀念室。1987年,度寰接任住持。1988年,建成三層樓僧寮。1994年,又將部分僧寮改建為文物樓。度寰法師去世後,同年10月,由真禪兼任靜安寺方丈。是年,香港李國慶居士捐獻漢白玉觀音像1座,供奉於圓通殿內。次年,修復大雄寶殿,新加坡劉庚宇居士出資從緬甸請得一座高達3.6米的玉佛坐像,供奉於大殿之中。

靜安古寺

靜安古寺1995年,方丈真禪法師去世後,慧明為靜安寺寺務處主任。

1959年,靜安寺由市政府公布為上海市文物保護單位;1983年4月,由國務院批准為漢族地區佛教全國重點寺院。