生平和作品

阿蘭達蒂·洛伊

阿蘭達蒂·洛伊阿蘭達蒂·洛伊(Arundhati Roy),1961年生於印度,她是一名用英語寫作的印度作家,同時還是一位致力於社會公平和經濟對等的左派分子。以猛烈批判政治和社會著稱。發表《想像的終結》、《核武器的威脅》、《平等權利的促進》、《對恐怖主義之戰》和《生存的代價》等大量文章。她曾於1999年參加遊行,反對政府在納爾默達河流域盲目上馬大型水壩建設項目,並根據實地考察寫出《更大的公益》,指出政府操控的經濟行為使個別統治者中飽私囊,人們則被迫遷居,利益無法被保障 。洛伊公開稱:“克什米爾從來就不是印度不可分割的一部分。”她說,印度這個國家只是一個概念,和巴基斯坦一樣,只是印巴分離的產物,這番話越線了。他指出美國出兵阿富汗並不是為了民主,美國支持的北方聯盟的行徑和塔利班沒有區別。以色列是個恐怖國家,對黎巴嫩人民在犯罪。

父親是來自加爾各答的印度教徒,母親是來自敘利亞的基督徒,是赫赫有名的女權運動家,曾為了抗議敘利亞基督教遺產法的不公平規定抗訴法庭,並設立著名的實驗學校,在父母離婚之後,洛伊與弟弟隨著母親回到喀拉拉邦的娘家。16歲時逃離家庭,一路北上,隻身來到新德里,住在德里某廢墟的一間錫皮小屋裡,過著波西米亞式的生活,以販賣空酒瓶為生,六年後她才再度與母親重逢。後在學校主修建築;靠打工掙錢讀完大學。畢業的時候拒絕設計一棟建築,而是寫了一篇論文:《後殖民時期德里的城市發展》。畢業後和大學男友達·卡納結婚,在果阿賣過7個月的蛋糕,然後又回到德里,做過記者、編輯,四年後離婚,遇到第二個丈夫克里什納是個導演,他邀請她在電影《梅塞·撒伊卜》(Massey Sahib, 1985)中擔任女主角,後來他們有一起拍攝了許多電影,她也開始從事電影文學劇本寫作。他對《土匪女皇》的改編很不滿意,認為電影再次強暴了普蘭·黛維一次。她解釋說:電影工作就是要跟許多人合作……但我想一個人乾,做一件不需要跟任何人商量的事。我寫《微物之神》,只有我和我的作品。我也不給任何人看。我也不跟任何人說。我就坐下來寫。從1992年寫到1996年,整整寫了4年,《微物之神》使用“具有印度特色的英語”,沒有動詞的整章句子、隨意運用大寫字母、不斷新創重疊名詞詞組,這種語言風格就是印式英語。1997年,印度獨立50周年之際,37歲的她憑藉《微物之神》成為第一個獲得全美國圖書獎、英國文學大獎“布克獎”的印度作家,賺了50萬英鎊,震驚了世界文壇。

阿蘭達蒂·洛伊於20世紀90年代初在家中

阿蘭達蒂·洛伊於20世紀90年代初在家中她說:我的書出版的時候,印度右翼阿塔爾·比哈里·瓦傑帕伊正開始上台執政。印度當時正把自己放到一個新的“超級大國”位置上。我獲得布克獎的“成功”被同這一巨大的超級民族主義操作所收編。我是所有主流國家雜誌的封面人物,這從一方面來講還挺好的,但很快我開始感到極端不適。幾個月後,他們進行了核試驗。我寫了一篇文章譴責這場試驗為“想像力的終結”。我撰文反對這種醜陋的民族主義,這類叫做“印度教”(Hindu)自豪感的無稽之談——於是我又在一夜間從童話公主變成邪惡的叛徒。在那篇文章里,我說如果反對核彈就是反印度和反印度教,那么我退出,我自成一個移動的共和國。我說對那一套東西,我一點都不信,他們卻對我暴跳如雷。那就成了右翼中產階級對我動火的發端。從那個時候開始,我開始寫一些關於大壩,關於自由市場的危險和自然資源的公司化和私有化等問題。我寫了911和伊拉克、阿富汗戰爭。本來人們期望我作為一個小說作者而被慶祝,而突然之間……

我並不總是逆潮流,這只是精英喜歡的看待方式罷了。他們認為自己的聲音就是國家的聲音。誰背叛他們的利益就是叛徒,就是反國家。他們占據意見,占據金錢,占據電視頻道,占據公司,占據一切,因此突然之間他們就開始認為自己是印度了,但他們不是。

種姓和毛派

她身上有濃厚的共產黨影響,她父親來自共產黨執政34年的西孟加拉邦,她自己在印共執政的喀拉拉邦生活到16歲。但她直言:馬克思不了解印度,印共的所有上層都是高級種姓,而即使在最低級的種姓當中,他們也要自己劃分高低。印共(毛派)支持北京是徹底的政治自殺行為。

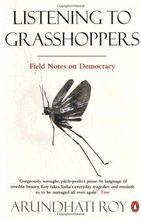

《聽蚱蜢怎么說:民主的田野筆記》

《聽蚱蜢怎么說:民主的田野筆記》印共毛派是多年來諸多黨派分分合合的結果,他們在印度中部山區大規模復興,那裡居住的是部落原住民。他們的土地被印度政府簽約出售給各種公司和跨國企業,用於採礦和基礎設施開發。那裡正在戰鬥。毛派有一個“人民解放游擊隊”,在恰蒂斯加爾邦這樣的地方鬥爭非常激烈。2009年印度政府宣布開始綠色搜捕行動,清剿毛派分子,並把土地清理乾淨用作採礦。六百個村莊被清空。成百上千人逃離家園。有些人跑去路邊的警察帳篷。幾千人躲進叢林。許多人加入了毛派。

2010年2月,印度毛派納薩爾派武裝組織在她家門縫下塞進一片紙。邀請她去樹林。我認為那裡發生的的確是一場戰爭,有20萬準軍事部隊包圍在那裡——灰狗,眼鏡蛇,蠍子——都是各種安全武裝的名字,而且這不止是人們開槍爆炸的戰爭,人民,那些可憐的村民被重重包圍。他們不能走出樹林,也不能得到藥物。所有這一切。他們深陷困境。但除此之外,這是一場有戰術、有策略的戰爭,在任何層次上這都是戰爭,極度貧困的人們,站在世界上最有錢的公司面前,毛派在過去對待自己同志中的女性是極端家長制的,現 在他們很注重女性身上發生的情況。差不多一半的游擊隊武裝隊員是女性。

印度還要維護他作為一個巨大的民主國家的聲譽。因此它不能公開做斯里蘭卡做的事情,幾個月之內幹掉四五萬人。過去二十年間,克什米爾死了七萬人。政府計畫動用地面武裝和空軍,來消滅印度中部的毛派。這已經變成一個警察國家了,除非他轉變自己的想像。電視台和媒體叫囂著穆斯林恐怖主義者和毛派恐怖主義者,那些對人民滿懷敵意的人,現 在卻日日夜夜地支持這場“革命”。為什麼?這是一種政變。這是右派政變。他們說這是治癒令人絕望的腐敗的良藥。但是沒人仔細看貼在藥上的標籤。藥比病還要危險。在叢林裡呆了兩個星期後,她寫出了新書《破裂的共和國》。

她說:印度是世界上最暴力的國家之一,非暴力的神話完全是扯淡。印度教中每個神都很暴力,每個神都有武器,而每段經文都鼓吹不平等,他們創造種姓。他們說這個人是賤民,這個人不可觸碰,等等。我不知道他們怎么在這些東西面前說“非暴力”。每個人都認為甘地挑戰了種姓制度,但是他並沒有。如果你不想打破現狀,那么你當然不會暴力,甘地只是贏得獨立的眾多因素之一,我的意思是,英國人在40年代末期已經徹底完蛋了,被戰爭搞得一窮二白,搖搖欲墜。但是倘若在歷史上,英國人處在不同的時間節點,非暴力還能管用么 ?