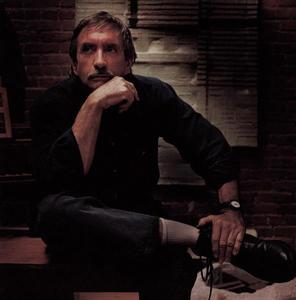

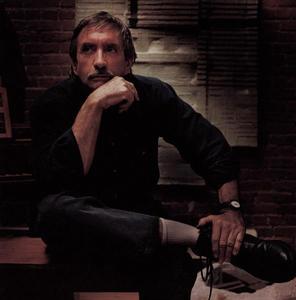

阿爾比,E.

正文

美國劇作家。1928年3月12日生於華盛頓,自幼被美國一富翁里德·阿爾比收為養子。12歲試寫劇本,1945年,他的詩作《十八》第一次出版。1946年發表劇本《分裂》。同年進入哈特福德的三一大學,1948~1958年在倫敦等地從事過多種職業。1958年寫了劇本《動物園的故事》,1959年9月在德國西柏林席勒劇院演出,1960年第一次在紐約普林斯頓劇場演出。同年,《貝西·史密斯之死》在柏林演出、《沙箱》在紐約演出。1961年,《美國夢》在紐約演出。1962年,《誰害怕維吉尼亞·吳爾夫》在紐約羅斯劇院上演,獲紐約戲劇評論獎。1965年《小艾麗絲》在比利·羅斯劇院演出。1966年《馬爾科姆》在紐約演出,由於經營不當,演出15天即停止。同年《微妙的平衡》在紐約馬丁·貝克劇院演出,獲得普利茲文學獎。其後,據吉爾斯·庫珀的劇本改編《園中一切》,寫有《匣子和毛主席語錄》、《結束》、《海景》等,都曾在紐約演出。 阿爾比,E.

阿爾比,E.阿爾比感到對美國社會現實無法妥協,必須予以諷刺或揭露。在《美國夢》中,他諷刺人們只追求外表而不求實際,滿足於外表的健美、強大,而忽視內部的虛弱。在《貝西·史密斯之死》中,他揭露了美國的種族歧視,同時又描寫了有色人種的自卑感,以能躋身白人行列為榮。在《脆弱的平衡》中,他反映了美國一個中層家庭生活的空虛無聊,其家庭成員之間互相矛盾,互不妥協。

1984年4月,阿爾比的新劇本《三臂人》在百老匯上演。主人公“他自己”因失去了過去的名望而痛苦。忽然,背上長出了第三隻手臂,轉眼間,“他自己”就成為大家奉承的對象,但好景不長,第三隻手臂終於消失,聲名亦隨之消失。結束時,主人公痛哭流涕地跪在地上,懇求觀眾留下來,另一方面又懇求他們離去。有人認為,劇本表達了作者所謂“自我”感覺和自我厭惡,同時亦厭惡別人。有人認為,第三隻手的失去影射作者寫作才能的消失或衰退。有的評論家則認為這是壞戲,其所以能在百老匯上演,完全因為作者早年的成就和名望。