概述

詹姆斯·門羅

詹姆斯·門羅1823年12月2日美國第5屆總統詹姆斯·門羅在國情咨文中提出的美國對外政策的原則,史稱“門羅主義”,是美國對外擴張政策的重要標誌。拉丁美洲國家正在進行獨立的時候,美國已經把拉丁美洲看作自己的勢力範圍。1822~1823年,當歐洲“神聖同盟”企圖干涉拉丁美洲的獨立運動時,美國積極推行起‘美洲事務是美洲人事務’的政策。1823年,美國總統門羅向國會提出咨文,宣稱:“今後歐洲任何列強不得把美洲大陸已經獨立自由的國家當作將來殖民的對象。”他又稱,美國不干涉歐洲列強的內部事務,也不容許歐洲列強幹預美洲的事務。這項咨文就是通常所說的“門羅宣言”。

主要內容

門羅主義的含義主要有三個:

(1)要求歐洲國家不在西半球殖民。這一原則不僅表示反對西歐國家對拉美的擴張,也反對俄國在北美西海岸分擴張;

(2)要求歐洲不干預美洲獨立國家的事條;

(3)保證美國不干涉歐洲事務,包括歐洲現有的在美洲的殖民地的事務。

門羅主義在當時未產生多少影響,因為英國在拉美的影響要大大超過美國。19世紀40年代以後,美國又重新提起門羅主義。

歷史背景

1823年美國提出門羅主義

1823年美國提出門羅主義門羅主義形成的近因,是俄國要求攫取北美大陸西北沿岸地區,以及中南美洲國家爭取獨立的鬥爭。西班牙帝國在新大陸上的勢力,隨著拿破崙戰爭於1815年結束而瓦解。1815年至1820年間,何塞·德·聖馬丁引領阿根廷、智利、與秘魯走向獨立;而大哥倫比亞共和國的西蒙·玻利瓦爾領導則領導自己的國家走出殖民主義。這些新成立的共和國期望獲得美國承認,而美國國內許多人也認可這種想法。

但詹姆斯·門羅總統與其國務卿約翰·昆西·亞當斯不願在勝負未卜下冒國際戰爭之險。有人認為,就其作為看來,在歐洲列強未插手干涉的情況下,美國政府會讓西班牙與各個起事的殖民地自己分出你死我活;另有人堅稱,由政府承認這些戰爭並保持中立的態度看來,兩人在法理上已然承認這些新國家。後面這項說法,因美國當時將海軍艦艇售予這些起事的殖民地而獲支持。

英國則在維護君主制度與渴求新市場之間意見分歧。對英國而言,一整個南美洲是個比美國更大的市場。當法俄兩國提議與大英帝國共同協助西班牙收回其位於新大陸的殖民地時,遭英國峻拒。

美國當時正與西班牙就亞當斯─歐尼斯條約進行交涉。條約生效後,門羅政府開始擴大承認這些位於拉丁美洲的新共和國。阿根廷、智利、秘魯、與哥倫比亞於1822年皆獲美國承認。

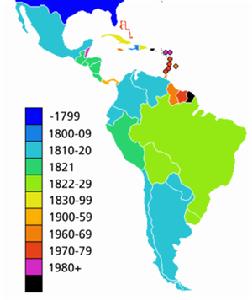

美洲國家獨立時間

美洲國家獨立時間1823年,法國請求西班牙重新扶持波旁王朝執政,兩國國內當時皆有傳言警示,神聖同盟(即俄羅斯、普魯士、與奧地利)在背後支持這些新興的共和國。兩國交好的訊息令當時的英國政府(由詹姆斯·伍爾夫(JamesWolfe)威廉·彼特(WilliamPitt)及其他政治家共同合作)將法國逐出新大陸的努力前功盡棄.而法國將因此於美洲大陸再度得勢。

英國外相喬治·坎寧(GeorgeCanning)提議英美兩國聯手戒備法西兩國的干涉。托馬斯·傑斐遜與詹姆斯·麥迪遜鼓勵門羅接受此議,但約翰·昆西·亞當斯抱持懷疑態度。亞當斯當時也顧慮著俄羅斯與墨西哥兩國插手英美兩國皆聲稱為其領土的奧勒岡國。

在1823年11月7日所舉行的內閣會議上,亞當斯反對坎寧之議,聲言‘對俄法明白表示我們的政策,較充當英國戰艦艦艉之救生艇,為更坦率而有尊嚴的作法。’

亞當斯於會議中力戰各方,終於說服全體內閣採用獨立政策。在門羅於1823年12月2日於國會發表的國情咨文中所闡釋的觀點,即後世所稱之門羅主義。就實質而言,美利堅合眾國正告舊大陸上的列強,美洲不再開放給歐洲成立殖民地,而任何延伸歐洲勢力至新大陸上的作為,美利堅合眾國將視之為‘危及我國之和平與安全’。美國不會介入歐洲各國之間的戰爭,也要求歐洲各國不插手美洲事務。

此一公開宣示,牴觸美國當時與歐洲列強在伊斯帕尼奧拉島(Hispaniola)附近多處的殖民地之合作。伊斯帕尼奧拉島曾遭多次占領,今為聖多明哥與海地之所在。法蘭西與西班牙兩國皆對該處有興趣,企圖於該地重新取得利益,或再度發揮原有之影響力。十九世紀時,西班牙在這些作為上較為成功。就以後的事實發展來看,美國藉門羅主義在加勒比海各處紛爭中隨意支持任何一方,以維護短期的經濟利益,而非用以立下藩籬阻絕歐洲的干涉主義。

後續發展

門羅主義補充完善

門羅宣言最初並未引起國外足夠的重視。1870年以後,始有“門羅主義”的提法。1904年T·羅斯福(1901-1909在任)提出“羅斯福推論”,進一步補充了門羅主義。他指出,某個拉美國家一旦“鬧事”,美國可以干涉其內部事務。在羅斯福、T.W.威爾遜任內,美國經常干涉拉丁美洲,尤其是加勒比地區的內部事務。1933年以後F.D.羅斯福執政時放棄干涉政策,轉而推行睦鄰政策。

門羅主義之後又產生了兩個新表述:“不得轉讓論”和“美國控制運河論”。

不得轉讓論

主要內容是:新世界的領土不能由一個歐洲列強轉讓給另一個列強,也不能從一個美洲國家轉讓給歐洲列強。它的提出,源於1865年的西班牙智利戰爭。1823年的門羅宣言並沒有關於美國在一場美洲國家和歐洲列強之間的戰爭中進行干預的內容,在這場戰爭中,美國沒有採取行動,但美國的決策層開始考慮美洲領地向歐洲列強轉讓的問題了。在1868年古巴反對西班牙專制統治的鬥爭中,美國第一次宣示了“不得轉讓”立場。格蘭特總統在1869年明確宣布:“這些附庸國(歐洲列強在美洲的殖民地)不得再被認為是從一個歐洲列強轉讓給另一個列強的目標。”在獲取多米尼加的過程中,格蘭特於1870年正式將這個原則和門羅主義联系起來。

美國控制運河論

即是宣稱要由美國控制未來的中美地峽運河。隨著美洲大陸的開發和大陸內部和外部交往的增多,開鑿中美洲地峽運河是一件必然的事情,各個大國都躍躍欲試。在1850年的《克萊頓——布爾沃條約》中,美國和英國獲得了共同控制未來運河的權利。但運河的修築一波三折,此間美國的實力大為增強,已經不滿足與人分享運河控制權,要求獨占運河控制權,美國通過1901年的《海——帕恩斯福特條約》否定了《克萊頓——布爾沃條約》,英國向美國做出讓步,1903年的《巴拿馬運河條約》最終確認了美國對運河的獨占控制。

要點

門羅主義陳述三要點,復由羅斯福總統外加一項。第一點,歐洲各國不能再以任何美洲國家為殖民地。其次,在外交政策上行使華盛頓方面的原則,即美國僅在本身利益受損的前提下介入歐洲事務。第三,美國視任何殖民美洲的企圖為對國家安全之威脅。羅斯福總結以上三點並加入一項陳述:‘說話客氣,但帶根大棒子(Speaksoftlyandcarryabigstick.)。

實際套用

隨著美國成為世界強國,在門羅主義的指導下,美國於1876年調解阿根廷與巴拉圭間的邊界糾紛;1880年調解哥倫比亞與智利間的糾紛;1881年解決墨西哥與瓜地馬拉間,智利與阿根廷、智利與秘魯間的邊界糾紛。1895年美國在英屬蓋亞那與委內瑞拉邊界問題上,迫使英國讓步,同意成立仲裁法庭,以確定兩國邊界。

第二次世界大戰後,美國在拉美地區依然奉行門羅主義。1959年6月,美國操縱僱傭軍入侵瓜地馬拉;1961年4月,美國組織僱傭軍入侵古巴;在加勒比海危機中,迫使蘇聯作出讓步;1964年1月,美國直接干涉巴拿馬;1965年美國出兵多米尼加鎮壓多米尼加人民武裝起義;1983年美國與6個加勒比國家組成“多國部隊”出兵格瑞那達。這些行動都可視為是門羅主義的繼續。

影響

門羅宣言發表之初在拉丁美洲各國受到普遍歡迎,從某種意義上講,門羅主義在客觀上起到了防止已獨立的拉美國家再淪為歐洲列強的殖民地的作用。實際上,實則宣布拉丁美洲屬於美國的勢力範圍。

批評

有人將門羅主義詮釋為具孤立主義的內涵─參見美國非孤立主義;另有人斷言,門羅主義實際上是行使霸權,與對單方面審慎介入西半球各國的聲明,對英屬殖民地之作為即其事例。經指出,自1846年起,已有30次軍事介入拉丁美洲,暗地或間接行為則有47次。

許多拉丁美洲國家因而對此種‘門羅主義’深感憤恨,形諸於口號:‘美洲人的美洲(AmericafortheAmericans/AméricaparalosAmericanos)。’口號經譯為西班牙語,相當程度上成為命運共同體的呼聲。American/Americano一詞本代表美洲大陸上的全體居民,但在美國式用法中,幾乎單指美國人,這句口號因而顯而易見地暗示美洲屬美國所有。

終結

2013年11月18日,美國國務卿克里在華盛頓表示,門羅主義的時代已經終結,今天的美洲國家間關係建立在平等夥伴關係和共同責任基礎上,美國不再致力於干預其他美洲國家事務。

克里是在當天舉行的美洲國家組織發表演講時做上述表示。克里說,美國將不再發表聲明,決定何時、以何種方式干預其他美洲國家的事務,而是把其他國家看成平等的夥伴,共同分擔責任,加強在安全問題上的合作,以此推進價值觀和共同利益。

冷戰

期間,門羅主義成為美國對拉丁美洲外交政策之框架。1959年古巴革命後,建立了前蘇聯的社會主義政權。訴諸門羅主義的聲音於美國國內再起,但此次用於防止以蘇聯為首的共產主義在拉丁美洲作進一步的擴張。冷戰期間,美國從而對聲稱受共產黨威脅顛覆的中拉丁美洲各國政府,提供情報與軍事上的援助。此舉在美國引發爭論。國內的左翼政治人物認為,共產黨的對拉丁美洲的滲透威脅與蘇聯對當地的影響遭過份誇大。(參見PBSUCCESS任務)

對新門羅主義之論戰於1980年代浮上檯面,成為伊朗軍售事件(Iran-ContraAffair)爭議的一部分。美國中央情報局當時在尼加拉瓜秘密訓練反政府游擊隊,意圖推翻桑定革命政府及丹尼爾·歐德嘉總統。此事連同其他的事件遭一併揭發。尼國內戰期間,約有14,000人身亡,150,000人流離失所。中情局局長羅勃·蓋茲(RobertGates)為此秘密任務極力辯護,聲稱美國若不介入尼加拉瓜,就是‘完全放棄了門羅主義。’

對於隆納·雷根政府在福克蘭戰爭中對英國的支持,批評家指責美國的作法忽略了門羅主義。但是,一個美洲國家(阿根廷)因殖民地爭議攻擊一個歐洲強權(英國)的屬地,既不符合美國利益也不是通常上的門羅主義範疇。

英屬北美