碑刻介紹

石碑的由來和讚譽

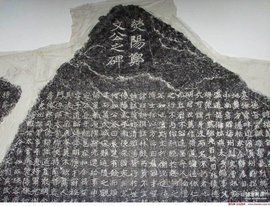

《鄭文公碑》初拓本

《鄭文公碑》初拓本全稱“魏故中書令秘書監鄭文公之碑”,簡稱“鄭文公碑”或“鄭羲碑”。系北魏光州刺史鄭道昭於公元511年(永平四年)為其父鄭羲所立。其內容記述鄭羲生平事跡,文多諛詞且有失實。但其書法,結字寬博,筆力雄強,自清代中葉以來即為著名書法家包世臣、葉昌熾、康有為等所推重。

前後兩塊石碑的由來和保存情況

《鄭文公碑》上下兩碑,碑文大體相同。鄭道昭先於天柱山刻出《鄭文公之碑》(碑身由一塊天然碑狀石稍加琢磨而成,豎式,無碑額,屬摩崖類刻石。)後,發現掖縣雲峰山之東的寒洞山石質較佳,又再重刻,正書額題“熒陽鄭文公下碑”七字。為區別二碑,稱天柱山之碑為“上碑”,雲峰山為“下碑”。 天柱山“上碑”,書風、內容與雲峰山《鄭文公下碑》相同,唯字數較少。字型略小於下碑,文字磨滅較甚。據方若《校碑隨筆》載,碑文為20行,行50字,總計約1000字。下碑近年文物部門已築亭保護。碑身高約 3米,寬 3米有餘。字型較上碑略大,文字完好,幾乎沒有泐損。碑後有宋人秦峴等人於宋政和三年(1113)的觀後題款 4行23字。二碑碑額正書2行7字“滎陽鄭文公之碑”。碑首題“魏故兗州刺史南陽文公鄭君之碑”。無撰書人姓名,但其內容為鄭道昭讚頌其父鄭羲之文,而且字型與鄭道昭在雲峰、天柱等山題詩、題名的風格如出一手,所以一般學者均認為該碑是鄭道昭所書。

碑刻銘文

碑文內容是記述鄭羲的生平事跡。鄭羲為鄭道昭之父,久官光州(掖縣、平度均其所屬),死後歸葬老家熒陽(河南滎陽)。其故吏程天賜等為紀念他的政績,故有此刻。

碑銘文內容

鄭文公碑照片

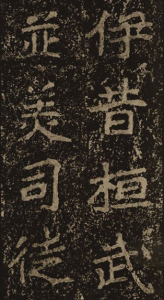

鄭文公碑照片魏故中書令,秘書監,使持節督兗州諸軍事,安東將軍,兗州刺史,南陽文公鄭君之碑草。

鄭文公碑

鄭文公碑爰鑒往紀,稽覽前徽,有賢有聖,靡弗應時。繇實契姒,旦亦協姬,於穆鄭公,誕應期。伊昔桓武,並美司徒;恭維我君,世監秘書。三墳克闡,五典允敷(17),文為辭首,學實宗儒。德秀時哲,望高世族。灼灼獨明,亭亭孤 。式胄三雍(18),鄒風(19)再燭。作岳河兗,澤移草木。慶靈長發,繼葉傳光。君既挺發,胤亦含章。文義襲軌,朱紱相望。刊石銘德,與日永揚。

永平四年,歲在辛卯,刊上碑在直南。天柱山之陽,此下碑也。以石好故於此刊之。

銘文注釋

(1)胙母弟以命氏——胙,賜。《左傳魯隱公八年》:“胙之土而命之氏”。周宣王封弟姬友於鄭,及韓滅鄭,子孫以國為氏。

(2)緇衣——《詩·鄭風》篇名,《詩序》謂此詩讚美鄭桓公,武公父子並為周司徒善於其職。一說是讚美武公好賢之詩。

(3)鄭君當時——鄭當時為幽公八世孫,是熒陽鄭氏的實際祖先。

(4)大夫司農——鄭當時後八傳至東漢。大夫鄭興,興生子鄭眾,眾建國中為大司農。傳其父《左傳》之學,並通《易》、《詩》,世稱“先鄭”,而稱鄭玄為“後鄭”。

(5)揚州——此處指鄭太(通作泰)字公業,眾曾孫,少有才略,廣交豪傑,與何、荀攸共謀殺董卓,事泄,脫身東歸,術以為揚州刺史。

(6)司空豫州——指鄭袤,鄭太之子,字林叔。晉武帝時晉爵密陵侯,拜司空,固辭,以侯就第卒,謚元。

(7)陵夷、虔劉——陵夷,哀微意。虔劉,殘殺意。這兩句的意思是帝王之道日益衰微,聰慧之士多被殘殺。

(8)三靈——此處指日、月、星。

(9)五百之恆期——《孟子·公孫丑下》“五百年必有王者興”,又《盡心下》曰:“由堯至於湯,五百年有餘歲;由湯至於文王,五百有餘歲;由文王至於孔子,五百有餘歲。”

(10)六籍孔精——六籍同六經。指詩、書、禮、樂、易、春秋。孔,甚也。

(11)八索九丘——相傳為古代書名。《左傳》昭十二年:“是能讀三墳五典,八索九丘。”疏引孔安國《尚書序》:“八索乃八卦之說,九丘為九州之志。”後代學者有許多不同說法,但都無實據。

(12)晏平仲、東里子產——晏平仲,名嬰,春秋時齊國人。繼其父桓子為齊卿,後相景公,以節簡力行,名顯諸侯。東里,地名。在河南新鄭縣故城內,春秋鄭國大夫子產居此。《論語·憲向》:“東里,子產潤色之。”

(13)三陳——當指東漢,陳及子紀、諶,桓帝時為太丘長,以平正名聞鄉里,里人有云:“寧為刑罰所加,不為陳君所短。”子紀、元方、諶、季方並有高名。

(14)槐鼎——周時朝廷種三槐九棘,公卿大夫分坐其下,面三槐為三公之位;鼎有三足,故槐鼎具以比喻三公之位。

(15)——(音fenɡ,音suì)向死者贈衣被。

(16)太牢——祭祀時並用牛、羊、豕三牲叫太牢。

(17)三墳、五典——傳說為古書名,三墳為伏羲、神農、黃帝之書。五典為少昊、顓頊、高辛、堯、舜之書。皆無實據。

(18)三雍——辟雍、明堂、靈台合稱三雍。為天子舉行典禮祭祀的場所。

(19)鄒風——《列子·湯問》:“微矣子之彈也,雖師曠之清角,鄒衍之吹律無以加之。”註:“此方有地美而寒,不生五穀,鄒子吹律暖之,而禾黍滋也。”唐羅隱詩云:“鄒律有風吹不變,郄技無分住應難。”

作者簡介

在山東省掖縣東南15里路左右,有一座山叫雲峰山。沿山麓到極頂,共有30處摩崖刻石,這就是馳名中外的“雲峰刻和”,其中最著名的當推北魏的《鄭文公碑》。此碑刻於永平四年,鄭道昭書。分“上碑”、“下碑”兩件,內容、書體大致相同。“上碑”在山東平度縣天柱山,字小而漫漶;“下碑”在雲峰山陰,字大而清晰,故研習者多取下碑。下碑額題“滎陽鄭文公之碑”七字,楷書51行,每行29字,刻在一塊高265厘米、寬367厘米的巨石上。

鄭道昭(455年—516年),字僖伯,自號中嶽先生,北魏滎陽開封人,著名書法家,魏碑體鼻祖,曾任光州(今山東省萊州市)刺史。少而好學,博覽群書。魏孝文帝時始為官,歷任秘書郎、秘書丞兼中書侍郎、中書郎、通直散騎常侍、國子監祭酒、秘書監、滎陽邑中正,永平年間出任光州刺史兼平東將軍。任職期間,政務寬厚,不濫用酷刑,以教化和培養人才為己任,很受百姓擁戴。生性閒適散逸,喜游山水,好為詩賦,尤工書法,光州各地題刻甚多,計有城南雲峰山摩崖石刻大小20處,城東大基山15處,天柱山(今屬平度)8處。

《鄭文公碑》為其代表作。此碑依石布字,洋洋灑灑,大度雍容。筆致凝重厚實,方筆見棱,圓筆斂鋒,篆籀氣息極濃。王三池先生《中國書法家篆刻鑑賞辭典》稱其書給人以“魄力雄強,氣象渾穆,筆法跳越,點畫緩厚,意態奇逸,精神飛動,筆趣酣足,骨法洞達,結構天成,血肉豐滿”十大美感。包世臣極賞此碑,贊其“有雲鶴海鷗之態”。古今論書者尤為推崇鄭道昭,可見其書審美價值非同一般。

碑銘傳承

椎拓難易

《鄭文公碑》因是摩崖刻石,椎拓很困難,尤其是上碑。拓摹下碑容易些,因此在清乾隆時期,下碑就已經流傳很廣,而上碑在天柱山高峰,直到清鹹豐年間才有拓本問世。

相關記載

鄭文公碑書法雄渾精整,結構寬博端莊,運筆方圓兼備,顯得氣勢磅礴,落落大方,為魏碑書體中重要的代表作品。《金石錄》、《潛研堂金石文跋尾》、《山左金石志》、《平津館讀碑記》、《八瓊室金石補正》等書中均有著錄(見《鄭文公下碑》冊(明拓本))。書寫者是鄭羲的兒子鄭道昭。當時鄭道昭是兗州刺史,剛開始刻在天柱山巔,後來發現掖縣南方雲峰山的石質較佳,又再重刻。第一次刻的就稱為上碑,字比較小,因為石質較差,字多模糊;第二次刻的便稱為下碑,字稍大,且也精晰,共有五十一行,每行二十九字,但並沒有署名,直至阮元親臨摹拓,且考訂為鄭道昭的作品後才受至重視。

書法特色

鄭文公碑的筆畫有方也有圓,或以側得妍,或以正取勢,混合篆勢、分韻、草情在一體,剛勁姿媚於一身,堪稱不朽。結體寬博,氣魄雄偉。清代包世臣說:“北碑體多旁出,鄭文公字獨真正,而篆勢分韻草情畢具其中。布白本乙瑛,措畫本石鼓,與草同源,故自署曰草篆。不言分者,體近易見也。”是“真文苑奇珍也”。 此碑雄渾凝重,為書家所重。從拓本看,此碑用筆確很渾圓,但看原石,實方筆居多。給人以圓筆感覺是因為它屬摩崖。北魏時的光州治今萊州市(時稱掖縣)。那時江淮、秦嶺以南為南朝,以北為北朝。南朝藝術重詩歌、書畫,北朝藝術重佛像、書法;南朝藝術寫在紙上,而北朝藝術刻在石頭上。兩通“鄭文公碑”,就是刻在石頭上的成熟時期的北魏書法藝術。

兩碑疑雲

鄭道昭 “ 打擦邊球 ”

一個碑主能留下兩通紀念碑,且能長期保存完好,這在中國碑刻史上實屬罕見鄭道昭這樣為父親立碑,完全象徵了父親“生而極榮死而極辱”的遭際。

鄭道昭是鄭羲少子,歲數與 孝文帝相仿,此時20多歲。此後孝文帝忙著遷都洛陽,又幾次南征蕭齊,道昭隨行,詩文唱和,頗得孝文皇帝喜愛。但是對父親的諡號問題,道昭半點不敢言及,這事過於敏感,只能隱忍,豈可“翻案”?稍後孝文帝最小的弟弟元詳被封為北海王,封地在今濰坊一帶,鄭道昭被元詳任為王府高官,到北海任職去了。孝文帝去世後,次子繼位,元詳作為皇叔,被新皇帝倚為棟樑。元詳官居太尉,手中權力極大,難免不夠謹慎,沒過幾年,就被皇帝不明不白地整死了。這期間鄭道昭也被調回朝廷,任為秘書監(地位僅次於宰相)。

這時父親過世已經十多年了,自己已身居高位,鄭道昭覺得,該給父親立碑了。但苦於那個“靈”字之謚十分醜陋,立碑還不如不立。一想到那個“靈”,道昭就聯想到“晉靈公不君”、“漢靈帝無能”,那是個否定人的道德與治功的醜陋字眼兒,較之魏晉之時何曾謚“謬醜”,賈充謚“荒公”,也強不到哪裡去。且當今皇上是孝文帝的親兒子,不可能為了一個死去的臣子而改變先皇的評價,為父親立碑的事,只好一拖再拖。

後來鄭道昭被任命為光州刺史。光州治所在掖縣,北臨渤海,南多青山,山石適合用作碑石。孝文帝遷都洛陽以來,北國碑碣雲起,青州、光州的石材一時十分暢銷。鄭道昭公事之餘與朋友詩酒唱和,得意之作便請刻石高手鐫于山澗石壁。他自己也擅長書法,寫字結體寬博,筆力雄強,自己作詩自己書丹更是一件風雅之事,因此樂此不疲。一段時間下來,掖縣一帶的大山里,便留下大量的鄭氏石刻。

為父親立碑的事一直縈繞在鄭道昭的心間。一次他看到一尊新起的石碑字跡甚美,碑文上有死者的私謚。這事讓他心頭一震。他想,父親的官謚既然難以改易,難道就不能以私謚為父親立碑嗎?去掉父親官謚中的“靈”字,只取“文”字作為私謚,這樣既符合父親一生的行跡,朝廷又奈何不了這“私謚”行為,不是兩全其美嗎?那時為官員立碑,碑文須經吏部審定,代表官方評價。鄭道昭想,我為父親立塊私碑,就當他是個老百姓,這難道還需要吏部審查嗎?

於是他為父親撰寫了碑文,找山石好的地方刻了一通。稍後他又發現一處更好的石頭,索性重又刻了一通。於是在渤海之濱的大山里,就有了“山上”、 “山下”這兩通“鄭文公碑”。你說這是官碑,可它迴避了官謚;你說這是私碑,它卻介紹了一位高官的生平。鄭道昭終於找到了“打擦邊球”的機會,迴避了政策的約束。

鄭道昭用“私謚”的辦法迴避了朝廷對父親的“惡謚”,但終於掩蓋不了鄭羲貪濁的真相:後人紛紛譴責此碑對鄭羲“諛詞失實”!這兩塊迴避了“靈”字的“鄭文公碑”,讓人們認識了境界同樣不高的鄭氏父子:鄭羲貪濁,鄭道昭取巧,都不是什麼高尚人物。

“貪官之碑” 卻成寶貴文物

“鄭文公碑”雖經1400餘年風剝雨蝕,卻能完好地保存下來,實屬文化界的一大幸事。平度天柱山“上碑”刻在山頂的巨石上,刻面高 3.3米,寬 1.5米,碑文 20行,每行40至50字不等,總計883字。萊州雲峰山“下碑”碑高 1.95米,寬3.37米,碑文51行,每行29字,計1243字。“上”、“下”二碑書法飄逸,字態蘊借風雅,結體寬博宕逸,氣勢雄渾開張,有篆之勢、隸之意、草之情,清代 包世臣對它大加讚賞後名氣驟增, 康有為稱其為北魏“圓筆之宗”。

“鄭文公碑”沒有署名,清代阮元主持山東學政時親臨摹拓,這才考訂為鄭道昭作品。清代,書法界“尊碑、崇魏、取隋、卑唐” 的主張提出後,“上碑”因而得到尊崇,並在北朝眾多碑刻中最受人稱道。 包世臣說:“北碑體多旁出,鄭文公字獨真正,而篆勢分韻草情畢具其中。布白本乙瑛,措畫本石鼓,與草同源。”康有為看過此碑後說,沒見過此碑就沒有資格談論書法。此碑書法體勢多變,以圓筆居多,筆畫主要從篆隸中演變而來,堪稱魏碑書法中的精品之作。