簡介

遼陵及奉陵邑

遼陵及奉陵邑史書記載

遼陵及奉陵邑

遼陵及奉陵邑建築構造

耶律德光畫像

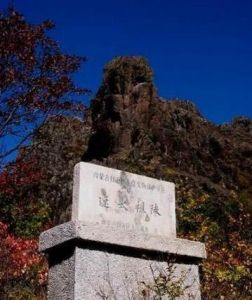

耶律德光畫像祖陵及其奉陵邑。建成於遼代天贊四年(公元925年),所在的山谷呈袋狀,谷口山峰陡立,四周山峰豁口處皆築有土牆和守衛建築,現保存有敵樓遺址。谷內林木參天,環境清靜幽雅。谷口東側的小山頂有一個石雕的大龜趺,在附近的殘碑石上,刻有工整秀麗的契丹大字,山谷後部另外有一個小山溝,被稱為“石人溝”,山溝東側就是祖陵所在。祖陵有前室和後室兩部分,前室平面為長方形,券頂,後室東西長6.85、南北寬6.9米,殘高約5.5米,中後部築有磚築棺床。另外在山溝南側還有斷臂石人一座,可能是陵寢的翁仲之類。

奉陵邑祖州城位於祖陵東側的石房子林場,分內外兩城,周圍1785米,殘垣高約3米,為夯土建築。外城的四個城門遺址尚存,東門和北門可以見到瓮城的遺蹟,另外北牆東西兩端有角樓遺址。內城的南門有直通外城南門的大街,寬40多米,兩旁尚保存有明顯的建築遺蹟。內城有幾處高大的台基,應該與文獻記載的二儀殿及黑龍殿有關。西北角現存有一座石房子,為七塊巨大的花崗石板岩構成。

懷陵及其奉陵邑。懷州建成於遼代大同元年(公元947年),是一座包括陵門、石砌圍牆、祭殿和陵墓組成的大型建築群體。陵區東、北、南三面環山,僅西面為谷口,隔床金河以河西鳳凰山為屏障。寢宮位於內陵區,早年曾遭盜掘。懷陵的奉陵邑懷州城位於兩座山谷之間,大致呈長方形,周長2000米。城牆為夯土構成,殘高1-4米,西側城牆被水沖毀,其餘三牆尚存。北牆與南牆各開一門,四角存有角樓基址。城內西側有兩組建築基址,清代的崗崗廟即建在其中一處基址之上。

慶陵及其奉陵邑。中的三陵分別稱為“東陵”、“中陵”和“西陵”,是遼代極盛階段建造的三座帝陵。三陵東西排列,間隔約2公里。陵墓曾被盜掘,隨葬的文物多已散失。三陵都有陵門、享殿和羨道,而且均為東南向。墓室都有前、中、後室及四個側室,墓內都有壁畫,內容有裝飾圖案。慶陵奉陵邑慶州城遺址位於遼慶陵南約10公里,是遼代最大的州城,建成於遼代景福元年(1031年),東側的罕山就是遼代著名的“黑山”。慶州城呈“回字形”,由內城和外城組成,南北長1150米,東西寬950米。城牆為夯土構成,高約4-5米,四面設有城門、瓮城以及馬面等。城內建築遺址十分明顯,有的殘高可達2.5米,分為宮殿區、衙署區、居民區和作坊區。城內的西北部有一座遼代的釋迦如來舍利磚塔,俗稱白塔子,建於遼代重熙十八年(1049年),為八角七檐空心閣樓式仿木建築,塔內曾發現過遼代佛教遺物。

修繕保護

遼陵及奉陵邑

遼陵及奉陵邑“十一五”期間主要保護內容用鋼板網對慶陵及奉陵邑進行圍封;對慶州城城牆內的部分居民進行搬遷,防止人為因素給城牆造成破壞;加強管理力度,增加交通工具;對比圖河渠實施改造;改道橫穿城內的公路由城外繞行。增加專門的保護機構;加強懷州城西側的床金河水的治理,防止河水對城址的沖刷;缺少封護設施;加強對人為破壞因素的管理;對保護區內和懷州城的居民進行搬遷。