跑馬道

南京路外灘段

跑馬道

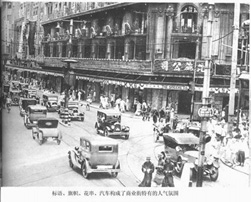

跑馬道20世紀20年代初至30年代中的上海,稱作“摩登的15年”,南京路外灘段的大部分建築遺產都是這個時期的產物。南京路外灘段的六街坊中共有保護類建築12棟,其中5棟為和平飯店南北樓、字林西報大樓(後改稱友邦大廈)等瀕臨外灘的國家重點文物保護單位,其餘7棟為上海市優秀歷史建築保護單位。所有這一切留給上海的都市遺產,不僅僅是高樓大廈和街道景觀,還有都市建設的智慧和技巧,以及中西交融的商業街中所產生的各種新事物。以英租界西端的河南路為界,朝向外灘的東段,即今南京路外灘段為西洋景;西段街景則為中國式,華洋兩相比照,涇渭分明。隨後這一圖景不斷演替,東段越來越宏大摩登,與歐美同時期同類建築相比絕不遜色;西段則越來越中西交融,甚至建起了不少尺度和比例有些滑稽的假西洋景。相比之下,東段終究以臨近外灘的區位優勢而身價倍增,街廓場景與外灘建築群濱水界面演化相呼應,經歷了多次新舊更替的拼貼變幻,積澱了異常豐厚的潛在價值和文化內涵,亟待發掘整理以促其復甦。

跑馬道

跑馬道一縱三橫老街坊

如果把把南京東路看作外灘路段中心主軸的話,那么四川路、江西路、河南中路就是路段在南北向上的三處橫斷面,至1855年左右街區內道路已基本形成“一橫三縱六街坊”的空間結構,這為南京路外灘段發展成為成熟的商業區提供了基礎層面的支持。

南京路外灘段自開埠以來一直是上海地價最高的區域之一,在老上海積聚了當時最具資本實力和社會影響力的洋行、銀行、商鋪以及文化與傳媒業。泰興、福利、惠羅、匯司四大英資公司首當其衝,匯中飯店、華懋公司、大通銀行、老介福綢緞局、亨達利鐘錶行、大公報館以及伊文思書局等聲名顯赫,且後來居上。由東向西距離外灘越遠,地價越低,飯店、洋行、商號、公寓、倉儲等建築的選址和營造都與所在地地價關係密切。

六街坊的功能分布也受此影響,呈現出自身的規律:由外資商貿向華商國貨漸變,由代表資本滲透和經濟掌控的大型金融機構逐漸向辦公寫字樓和洋溢著都市生活氣息的商業、文化設施過渡。地塊也是逐漸被分割得越來越小,與東面地塊上的建築相比,西面的建築體量較小,里弄交織紛雜。

三號街坊與四號街坊位於南京路與外灘的“T”形交口兩側,始終被大型外資機構、貿易行、洋行、大飯店占據著,建築占地廣、面積大、氣勢恢弘,與外灘沿線的整體氣氛和功能取向一致。由於寸土寸金,建築往往儘可能占滿所有的沿街面,緊貼道路毗鄰而建,僅在街坊的內部留出必要的附屬空間和空地。四川路江西路之間的二號、五號街坊,是以新聞傳媒機構為主的出租辦公樓。底層依舊儘可能多地密布著出租店鋪,內部夾有少量石庫門住宅,因此形成很多小弄,連線著城市道路與內部街坊。五號街坊被南北向的沙市一路和東西向的沙市二路分割成四塊、每塊面積較小,基本由一兩棟建築占據,商鋪也是密集排布與建築的底部,這裡有占據了街區東北部的中央商場。江西路與河南路之間是一號、六號街坊,一號街坊多為錢莊、商鋪和老字號,除沿街商店外建築多以底層商號、上部居住的里弄石庫門為主要形式。與一號街坊相隔一條南京東路的六號街坊,即162號街坊除局部有石庫門住宅外,以洋行寫字樓為主,曾出現過外商百貨公司和國有銀行,亨得利和老介福曾在這兩個街坊中隔街相望。

街廓與裝點

從跑馬道,到“花園弄”,再到“中華第一街”,南京路的歷史有說不完的故事。六街坊內的九江路、滇池路、天津路、中山東一路、四川中路、江西中路、河南中路、沙市一路、沙市二路在歷史的雨打飄零下有許多的趣聞軼事。不同的街道有著不同的內在性格,一如人的性格:外灘的尊貴,南京路的摩登,天津路的瑣碎,九江路的雅致。到如今,雖然經過了近百年塵世鉛華的洗禮,過去的風采仍然依稀可見。

跑馬道

跑馬道