由於阿侖尼烏斯的酸鹼離子理論不能解一些非水溶液中進行地酸鹼反應等問題,1923年布朗斯特(Bronsted)提出了酸鹼質子理論,把酸鹼概念加以推廣。酸鹼質子理論認為凡是能給出質子的物質都是酸,凡是能與質子結合的物質都是鹼。即酸是質子的給予體,鹼是質子的接受體。這樣,一個酸給出質子後餘下的部分自然就是鹼,因為它本身就是與質子結合的。它們的關係如下:酸→質子(H+)+共軛鹼

這種關係叫做酸鹼的共軛關係,式中略去了HB和B可能出現的電荷。右邊的鹼是左邊酸的共軛鹼,左邊的酸是右邊鹼的共軛酸,兩者組成一個共軛酸鹼對,它們只差一個質子。

從以上例子可以看出,酸和鹼可以是分子,也可以是陽離子和陰離子。還可以看出,像HPO4-2這樣的

物質,既表現酸,也表現為鹼,所以它是兩性物質。同理,H2O,HCO3-等也是兩性物質。

值得注意的是,在Bronsted酸鹼質子理論中,一種物質到底應該是Bronsted酸還是酸鹼加合物需要結合具體反應。這一點與Lewis酸鹼電子理論類似。

二、共軛酸鹼的強弱

共軛酸鹼對的離解常數Ka和Kb之間有確定的關係。以HAc為例推導如下:

由於溶劑水的濃度不常數,所以它不出現在平衡常數式中。

用KW表示[H3O+][OH-],KW稱為水的離子積。這說明在一定溫度下,水中的[H3O+]與[OH-]的乘積為一常數。所以 Ka·Kb=KW (2-7)

24℃時KW值為1.0×10-14.這個關係說明,只知道了酸的離解常數Ka,就可以計算出它的共軛鹼的Kb,反之亦然。Ka和Kb是成反比的,而Ka 和Kb正是反映酸和鹼的強度,所以,在共軛酸鹼對中,酸的強度愈大,其共軛鹼的強度愈小;鹼的強度愈大,其共軛酸的強度愈小。表2-6列出了一些共軛厔鹼對的強度次序。

表2-6 共軛酸鹼的強度次序

酸性增強 共軛酸(HB) Ka(在水中) pKa(在水中) 共軛鹼(B) 鹼性增強

H3O+ H2O H2C2O4 5.4×10-2 1.27 HC2O4-H2SO3 1.54×10 1.81 HSO3-HSO4- 1.20×10-2 1.92 SO4-2H3PO4 7.51×10-3 2.12 H2PO4- HNO2 4.6×10-4 3.37 NO-2 HF 3.53×10-4 3.45 F- HCOOH 1.77×10-4 3.75 HCOO- HC2O-4 5.4×10-5 4.27 C2O2-4 CH3COOH 1.76×10-5 4.75 CH3COO- H2CO3 4.30×10-7 6.37 HCO-3 HSO3- 1.02×10-7 6.91 SO3-2 H2S 9.1×10-8 7.04 HS- H2PO4- 6.23×10-8 7.21 HPO4-2 NH4+ 5.68×10-10 9.25 NH3 HCN 4.93×10-10 9.31 CH- HCO-3 5.61×1011 10.25 CO2-3 H2O2 2.4×10-12 11.62 HO-2 HS- 1.1×10-12 11.96 S2- HPO4-2 2.2×10-13 12.67 PO4-3 H2O OH-

根據酸鹼質子理論,酸鹼在溶液中所表現出來的強度,不僅與酸鹼的本性有關,也與溶劑的本性有關。我們所能測定的是酸鹼在一定溶劑中表現出來的相對強度。同一種酸或鹼,如果溶於不同的溶劑,它們所表現的相對強度就不同。例如HOAc在水中表現為弱酸,但在液氨中表現為強酸,這是因為液氨奪取質子的能力(即鹼性)比水要強得多。這種現象進一步說明了酸鹼強度的相對性。

三、酸鹼反應

酸鹼質子理論中的酸鹼反應是酸鹼之間的質子傳遞。例如:

這個反應無論在水溶液中、苯或氣相中,它的實質都是一樣的。HCL是酸,放出質子給NH3,然後轉變成共軛鹼CL-,NH3是鹼,接受質子後轉變成共軛酸NH4+。強鹼奪取了強酸放出的質子,轉化為較弱的共軛酸和共軛鹼。

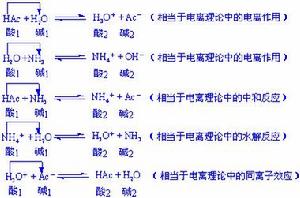

酸鹼質子理論不僅擴大了酸鹼的範圍,還可以把酸鹼離解作用、中和反應、水解反應等,都看作是質子傳遞的酸鹼反應。

由此可見,酸鹼質子理論更好地解釋了酸鹼反應,擺脫了酸鹼必須在水中才能發生反應的局限性,解決了一些非水溶劑或氣體間的酸鹼反應,並把水溶液中進行的某些離子反應系統地歸納為質子傳遞的酸鹼反應,加深了人們對酸鹼和酸鹼反應的認識。但是酸鹼質子理論不能解釋那些不交換質子而又具有酸鹼性的物質,因此它還存在著一定的局限性。

路易斯提出的酸鹼電子理論是目前概括最廣的酸鹼理論。該理論認為,凡是能給出電子對的物質叫做鹼;凡是能接受電子對的物質叫做酸。即酸是電子對的接受體,鹼是電子對的給予體。因此,鹼中給出電子的原子至少有一對孤對電子(未成鍵的電子對),而酸中接受電子的原子至少有一個空軌道(外層未填充電子的軌道),以便接受鹼給予的電子對,這種由路易斯定義的酸和鹼叫做路易斯酸和路易斯鹼。例如,三氟化硼(BF3)是路易斯酸,因為BF3中的B原子有一個空軌道是電子的接受體。NH3中N原子有一對孤對電子,是電子對的給予體,為路易斯鹼。但是,由於酸鹼電子理論概括的酸鹼範圍太寬,使其實用價值受到一定的限制。