成語解釋

發音

xiánli ángfāngzhèng

解釋:賢良:才能、德行好。方正:正直。“賢良方正”,漢代選拔統治人才的科目之一。

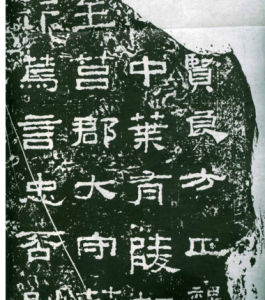

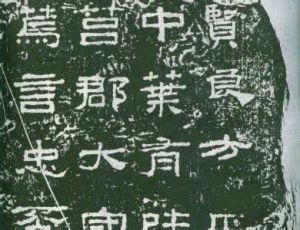

賢良方正

賢良方正成語典故

賢良方正

賢良方正《史記·平準書》:“當是之時,招尊方正賢良文學之士,或至公卿大夫。”

清·李汝珍《鏡花緣》第二十三回:“門首都豎著金字匾額,也有寫著‘賢良方正’的,也有寫著‘孝悌力田’的。”

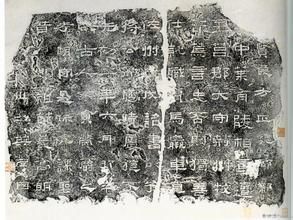

漢代察舉賢良屬於特舉。此科具體名稱不固定,一般稱賢良方正,或賢良文學。察舉賢良方正始於漢文帝二年(公元前178年),此後,兩漢屢有詔舉賢良方正之令。有時賢良方正連言能直言極諫者;有時單舉能直言者.有時賢良方正連言可親民者,即直接選拔親民的官吏;有時賢良方正又與有道術之士相聯,於是,有道曾為東漢察舉的獨立科目。在漢代,賢良方正常與文學相連稱,有時以賢良與文學並立為二科,有時則連稱為賢良文學。實際上,賢良與文學相似,都是指通經達變之士,文學實指經學。東漢靈帝時曾立鴻都門學,也以文字詔舉,專尚書畫、尺牘、辭賦,然多為士林所非,視為濫進。此後,詔舉賢良不再與文學連稱。

漢代詔舉賢良方正或賢良文學,主要是表示廣開直言之路。按照董仲舒天人感應之說,認為各種災異都是上天對人世帝王的譴告,災異降臨,表明帝王有過,必須自我檢討,並下詔書求賢,徵求意見,匡正過失。所以詔舉賢良方正多在日月之蝕,冰雹蟲害、瘟疫流行之機。所以,賢良之舉屬於特舉,非為歲舉,但與其他特舉科目相比,則是察舉次數較多的科目。

察舉賢良是依照皇帝詔令的規定,由公卿諸侯王、郡守等高級官吏舉薦,送至朝廷,皇帝親自過問,分別高下,授以官職。有時一策即畢;有時還有二策、三策,如董仲舒即連對三策,而授以江都相。每詔賢良對策者常達百數人。在漢代所有察舉科目中,皇帝對賢良方正一科極為重視。有人說,論輕重以賢良為重,論得人以孝廉為多。這是有根據的論斷。

詞語辨析

【近義詞】:賢才君子

【用法】:作賓語、定語;指有才有德的人