概要

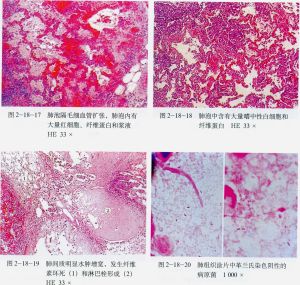

豬肺病變顯微結構

豬肺病變顯微結構病原

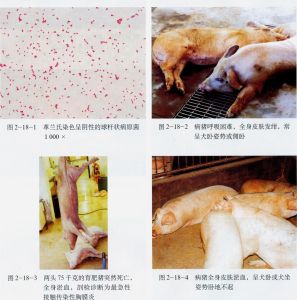

本病的病原為胸膜肺炎放線桿菌,是帶莢膜的革蘭氏陰性小桿菌,具有典型的球桿菌形態。該菌目前已知有12個血清型,我國以5型、7型為主。流行特點

胸膜肺炎放線桿菌是對豬有高度宿主特異性的呼吸道寄生物,最急性和急性感染時不僅可在肺部病變和血液中見到,而且在鼻漏中也大量存在。主要傳播途徑是氣源傳播,或直接接觸傳播。急性暴發時感染可以從一個豬欄“跳躍”到另一個豬欄。各種年齡的豬均能感染,但以架子豬最易感。豬群之間主要通過引入帶菌豬或慢性病豬而傳播。易感因素

病豬和帶菌豬是本病主要的傳染源,常由於購入帶菌豬或慢性感染豬而導致該病暴發。病菌主要存在於呼吸道黏膜。帶菌病豬經呼吸排出帶菌飛沫,通過空氣被易感豬吸入而感染髮病是本病主要的傳播途徑;大群集約條件下最易接觸傳染;種公豬經配種也可將病原傳染給易感母豬。

不同年齡的豬均易感,尤以3-5月齡豬發病死亡多見。

初次感染豬群的發病率和病死率顯著降低,但間隔一段時間後可能再次暴發流行,故本病的發病率和病死率均有很大差異,發病率在8-100%,病死率為0.4-100%。

本病一年四季都可發生,但以冬春季節多見。

飼養方式突然改變,飼養密度過大,圈舍通風不良,衛生條件差,氣溫驟變,舍內溫度和濕度控制不當,以及長途運輸等不良應激因素都可能成為本病的誘因。

臨床症狀

最急性型

發病突然,迅速死亡,且死前往往見不到症狀表現。有時可見到高熱,沉鬱,食慾廢絕,或有一短性腹瀉和嘔吐;臨死前張口伸頸呼吸,呼吸高度困難;病死豬體軀末端(口、鼻、耳、四肢等)部發紺,口鼻流出血色泡沫樣物。一般24-36小時內死亡,病死率高達80-100%。急性型

發病突然,且病豬數量較多。病豬體溫升高達41-42℃,主要表現極度呼吸困難,咳嗽,廢食,呼吸急促。呈腹式呼吸,常呆立或呈犬坐,張口伸舌,呈現極度痛苦狀。有短時腹瀉、嘔吐,鼻盤和耳朵發紺。受飼養方式、環境條件、氣候因素以及治療手段等影響,病程長短不一,有的很快死亡,有的可轉為慢性。慢性型

病情較重,病程可長達15-20天,體溫常在39.5-40℃之間,間歇性咳嗽,食欲不振,增重緩慢,飼料利用率降低,有時出現跛行,關節腫大,不能站立,易繼發其他疾病。病理變化

皮觀變化主要見於呼吸道。氣管和支氣管內充滿帶泡沫的血色滲出液;肺炎多為兩側性,呈紫紅色,切面似肝,間質有血色膠樣液體。病程稍長者,常有纖維素附於肺炎區表現。病程稍長者,在隔葉形成大小不等的膿腫結節,外面包以一厚層結締組織膜,並與胸壁粘連。診斷要點

根據特徵的臨床症狀和病理變化作出初診。應注意與豬肺疫相區別。確診需要作細菌學檢查。從支氣管或鼻腔分泌物和肺部病變很易查到和分離到病原體。病料的塗片鏡檢,可從氣管或鼻腔採取分泌物塗片、或肺炎病變部觸片,用革蘭氏染色鏡檢,可發現大量陰性小球桿菌,其中以纖細軒菌居多,不形成芽胞,未見莢膜和鞭毛。

應注意與豬口蹄疫和豬氣喘病等區別診斷。

防治措施

加強檢疫,搞好環境衛生,改善飼養管理,注意冬季防寒,消除多種誘因是控制該病發生的關鍵。由於本病的隱性感染率較高,在引進豬苗或種豬時,應注意隔離觀察和檢疫,以防引入帶菌豬。

發生本病後,應及時採取隔離治療、淘汰陽性豬、藥物預防和環境消毒等措施。

做好預防接種工作。預防接種可採用滅活苗和弱毒苗,多價油佐劑滅活苗於仔豬6-8周齡時第一次肌肉注射,8-10周齡再注射一次,可獲得保護,採用弱毒菌苗接種時,需注意其血清型與當地菌株血清型是否一致。

發病後,及時隔離,早期治療。淘汰無治療價值的病豬。全場嚴格消毒,是提高療效和控制疫情的重要條件。常用的有效藥物和青黴素、土黴素、卡那黴素、泰樂菌素以及磺胺類等抗菌藥物,一些新型抗生素如頭孢菌素等在治療上有較好療效。對尚能採食者,可在飼料中拌土黴素等抗生素,劑量為每千克飼料中加土黴素0.6克,連用3天,可控制本病發生