基本資料

作者: 勒·克萊齊奧

譯者:許 鈞

副標題:法國廿世紀文學叢書

ISBN:9787539607511

頁數:300

出版社:安徽文藝出版社

出版年:1992

定價:11.0

內容簡介

《訴訟筆錄》描述了流浪漢亞當·波洛的神奇流浪生活方式和他的精神世界,充滿了跳躍思維和驚世駭俗。

作者介紹

勒·克萊齊奧(Le Clezio,1940-)是20世紀後半期法國新寓言派代表作家之一。1994年,法國讀者調查中,克萊齊奧成為

2008年10月9日,68歲的勒·克萊齊奧因其作品“展現詩意冒險和感官狂喜”獲得2008年度諾貝爾文學獎。

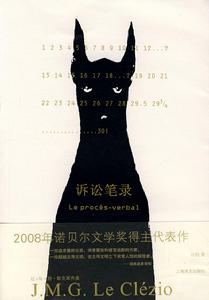

上海譯文版·訴訟筆錄

作 者: (法)勒克萊齊奧 著,許鈞 譯

出 版 社: 上海譯文出版社

出版時間: 2008-10-1

字 數: 139000

版 次: 1

頁 數: 286

印 次: 1

紙 張: 膠版紙

I S B N : 9787532746606

包 裝: 平裝

所屬分類: 圖書 >> 小說 >> 社會

定價:¥28.00

編輯推薦

2008年諾貝爾文學獎得主代表作,一位追求重新出發、詩意冒險和感官迷醉的作家,一位超越主導文明、在主導文明之下求索人性的探險者。

——瑞典皇家學院

內容簡介

逝者的名字,

也許,還有生者的螺鏇軌跡、簽名,日期,時間,年份,月相,風,潮汐,太陽耀斑,樹葉,蛇鱗,蜈蚣千足,山脊,古蹟,盛宴後的殘羹冷炙,殘渣,殘渣!

這就是我的領域,我的牢獄,我出不來;

但是我喜歡數沙子,給每一粒沙子起名字,這是我存在的唯一理由。

書摘插圖

A

有一回,時值酷暑,有個人坐在一扇敞開的窗前,這是個身材異常高大的小伙子,背稍有點駝,名叫亞當,亞當·波洛。他像是個乞丐,四處尋找陽光,有時坐在牆角,幾乎不挪身子,一呆就是幾個鐘頭。他從來不知自己的雙臂派何用場,通常讓它們順著軀幹晃動,儘可能不碰一下。他好似那些染病的動物,動作挺靈巧,藏在洞穴里,嚴密戒備著危險,戒備著來自地面的危險,它們以自己的皮毛為掩護,幾乎與地面渾為一體,難以分辨。他躺在敞開的窗戶前的一把長椅上,光著脊背、腦袋、雙腳,斜對著天空。身上,他只穿著一條本色的破布褲子,汗漬斑斑,褲腿一直卷到膝蓋。

黃光正面打在他的身軀上,但沒有反照:黃光立即被潮濕的皮膚所吸收,未反射出一絲光亮或發出任何微弱的反光。他自己心中有數,一動不動,只是不時地把香菸送到唇間,吸上一口。

當香菸抽盡,燒到他的拇指與食指,不得不扔到地上時,他才從褲袋裡掏出一塊手絹,大大咧咧地揩拭胸脯,前臂,脖根與腋窩。一旦揩去一直保護著皮膚的那層薄薄的汗泥,皮膚即刻閃現出火一般的光亮,且亮中透紅。亞當站起身來,較為快速地走向屋子深處,走向陰涼的地方;從扔在地上的一堆毯子中拎出一件舊棉布襯衣,不知是絨布襯衣還是平布襯衣,抖一抖,往身上一套。他一彎腰,衣服便裂開個口子,正好在後背正中兩塊肩胛骨間,口子裂得很有特色,像一塊硬幣大小,恰巧豁露出三條尖尖的椎骨,緊繃的皮膚下,像是指甲上套了一層橡膠薄膜。

亞當連襯衣的扣子也沒扣,從毯子間拿出一個黃色的筆記本,像學生作業簿那樣大小,本子的首頁寫著抬頭,像是一封信的格式:

我親愛的米雪爾:

接著,他又回到窗前坐下。此刻,衣服緊貼著他身子的兩側,為他擋住了陽光的直接照射。他打開膝蓋上的筆記本,翻了翻本子裡寫得密密麻麻的紙張,片刻,從口袋裡掏出一支原子筆,念了起來:

我親愛的米雪爾:

我多么希望房子一直都空著。但願主人不要很快歸來。

近段時間以來,我所夢寐以求的生活是這樣的:在窗下面對面放置兩把長椅,這樣到了正午時分,我就可以躺下,迎著太陽睡大覺,面前就是一片風光。聽別人說,那風光美極了。要么我就迎著陽光側過點身體,突出我腦袋的黑影。四點鐘,若太陽西沉了,或者光線更直了,我就伸展開身軀,此時,太陽約摸掛在窗戶的四分之三處。我看著太陽,它圓圓的,整個兒倚靠著窗台,倚靠著大海,也就是倚靠著天際,完全是垂直的。我任何時候都呆在窗前,自信所有的時光都默默地屬於我,而不屬於任何人。這真滑稽。我就這樣一刻不停地迎著太陽,幾乎一絲不掛,有時乾脆赤身裸體,細細地觀看著天空和大海。我真高興人們都以為我死了。開始我不知道這座房子是廢棄的,這可是不常出現的好運氣。

當我下決心住到這兒來時,我帶上了所有的必需品,像是去垂釣,到了夜裡又摸回家,把我的機車推進海里。就這樣,我讓大家都以為我死了,我再也用不著讓人相信我是個活人,而且為了讓自己活著,還得做許許多多事情。

滑稽的是,一開始大家就沒有注意什麼;我幸虧沒有多少朋友,也不認識姑娘,因為往往是這些人先來跟你囉唆,讓你別再犯傻,還是回到城裡去,像以前一樣另起爐灶,當作什麼也未曾發生過:也就是說,仍舊是老樣子,咖啡、電影、鐵道,等等。

我時不時到城裡買些吃的,因為我吃得多,也吃得勤。誰也不詢問我什麼,我也沒有多少可說的;這並不讓我感到難受,因為多年來,人們已經讓我習慣於不吭聲了,我可以輕而易舉地被人當作聾子,啞巴,瞎子。

他停了數秒鐘,在空中轉了轉手指,像是放鬆放鬆;接著,他重新朝筆記本俯下身子,太陽穴上的青筋鼓鼓的,蛋形的腦殼上披著濃密的頭髮,任憑太陽猛烈照射;這一次,他寫道:

我汞愛的米雪爾:

多虧了你,米雪爾,因為你的存在——我相信你——我與塵世才有了唯一可能的接觸。如今你在工作,你常到城裡去,置身於十字街頭,置身於閃光信號燈中,上帝知道還置身於什麼之間。你跟不少人說你認識一個十足的瘋傢伙,孤獨一人生活在一座廢棄的房子裡,他們都問你,為什麼不把他關進瘋人院?我呀,告訴你,我並不反對,我可不怕難為情,我覺得這也不失為一種方式,就如另二種方式一樣,住著一座漂亮的房子,擁有一座法蘭西式的美麗的花園,有人侍候你吃喝,安安逸逸地度完人生。其餘的一切無關緊要,這並不妨礙人們發揮想像力,寫出類似這樣的詩句: