簡介

被平均焦慮

被平均焦慮產生原因

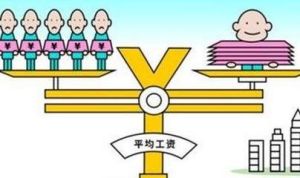

這似乎是一種難以迴避的輿論反應。一方面,數據調查本來就是一種專業性的活動,其結果如何產生,結果是否精確,公眾一時無從判斷,如果他們能夠獲知的信息有限,在統計部門與公眾之間就會存在著信息不對稱。另一方面,個體感受的是自己的生活,而平均工資是一種基於整體的調查,當個體與整體之間存在差異時,個體的感受就會不同,個體就可能敏感。這是調查數據必須面對的結果。

其實,任何平均結果都不可能與所有人的感受吻合,否則就不是平均數據,既然是平均數據就必然存在被平均的現象。

分配是經濟學中的技術,更是秩序與公平層面的藝術。無論是什麼口徑的平均工資,總會在民間激起爭論——說到底,還是“不患寡而患不均”的訴求使然。

消除方法

被平均焦慮

被平均焦慮同時,還應告知,在平均數據之外還有更多數據來說明差異和不同。只是因為媒體在報導時過於突出平均數據,或者因為公眾在接受時有選擇性注意的傾向,所以公眾多是關注了平均數據,而沒有關注到其他反映差異的數據。事實是,新聞在報導平均數據時,也突出了不同行業,不同崗位之間的工資差異:崗位平均工資最高與最低之比為2.70。類似這些數據,已經對平均工資作出了補充。

分配是經濟學中的技術,更是秩序與公平層面的藝術。無論是什麼口徑的平均工資,總會在民間激起爭論——說到底,還是“不患寡而患不均”的訴求使然。

官方回應

吐槽的次數多了,吐槽的聲音聽起來也就不那么刺耳,人們對吐槽似乎也多了一些“理解”。如國家統計局一名官員認為,工資數據呈典型的偏態分布,少數人工資水平較高,多數人工資水平較低,多數人的工資水平會低於平均工資,同時所屬單位的行業、地區、性質及個人所在崗位不同,每個人對工資水平及增長速度的感受也會有所不同,面對平均工資數據,多數收入較低的人難免產生“被平均”之感。可以這樣說,平均工資數據引發“拖後腿”吐槽是正常的,如果連這樣的吐槽都沒有了,說明人們對自己的工資水平和社會總體的收入狀況都“麻木”了,那反倒是很不正常的。